Le Guggenheim Bilbao, en Espagne, est une institution en pointe sur la question du développement durable. L’exposition pour le moins ambitieuse intitulée « Les Arts de la Terre », laquelle « explore la manière dont l’art contemporain relie [l’humain] à la terre en tant qu’espace matériel et écosystème partagé », en est la preuve. Cette ambition réside en premier lieu dans les œuvres elles-mêmes, dont nombre sont composées d’éléments « vivants », en second lieu, dans la nécessaire remise en question des pratiques muséales quant à la manipulation et la conservation desdites œuvres. Faire entrer le vivant en son sein avec une telle ampleur constitue de fait, pour l’institution basque, une étape supplémentaire dans son agenda de la durabilité. En effet, à rebours des scénographies habituelles (parcours chronologique ou thématique), cette proposition prend pour fil conducteur des matériaux ancestraux (plantes, feuilles, branches, sable, adobe, terracotta, paille, coton, laine, cire, plumes, etc.), lesquels trouvent actuellement un regain d’intérêt.

Du XXe siècle à nos jours, à travers les œuvres d’une quarantaine d’artistes (dont Jean Dubuffet, Giuseppe Penone, Gabriel Orozco, Michelle Stuart ou encore Benedetta Pompili, mais aussi les tisseuses des communautés rurales argentines de l’Unión Textiles Semillas ou le peuple indigène mexicain Otomi) et une large palette de pratiques (de la peinture, la sculpture, l’installation, la performance, la photographie aux films, documents d’archives, maquettes d’architecture, en passant par les objets de design ou d’artisanat), la présentation offre « un aperçu des outils, des possibilités et des scénarios potentiels face au changement climatique et à la crise écologique et sociale que connaît notre planète », souligne Manuel Cirauqui, commissaire de l’exposition. « J’ai amorcé mes recherches en imaginant que les artistes qui ont cette approche de la matérialité seraient très sensibles au développement durable et très engagés à son égard. Or, ce ne fut pas exactement le cas, explique-t-il. Je distingue trois modus operandi. Le premier est une sorte d’activisme que les artistes mènent dans le cadre d’un agenda écopolitique. » « Le second, analyse-t-il, prend en compte une cartographie plus complexe et plus large, où les questions politiques et sociales sont imbriquées – comme à Bilbao, où s’ajoutent à l’histoire industrielle, le mouvement ouvrier, le féminisme, etc. Cette deuxième modalité embrasse la contemporanéité dans un état de crise avoué, mais sans nécessairement qu’il y ait l’élan pour trouver une solution. » « Le troisième mode opératoire regroupe des artistes appa- raissant comme des symptômes, poursuit-il. Ainsi, lorsque Richard Long travaille avec du marbre qui a été extrait de la terre d’une manière très violente [par exemple pour Splintered Marbre Circle (1987)], il n’est pas à proprement parlé un écologiste. Néanmoins, il instaure un rapport direct entre le corps et le paysage. » Puis le commissaire de conclure : « Nous souhaitions que l’exposition reflète cette complexité d’approches. L’idée est de confronter les visiteurs à la réalité, de provoquer un éveil, sans que ce soit un calendrier de bonnes actions irréalisables. Il n’est pas question là d’une proposition prédictive. Aussi inévitable est le changement climatique, aussi inévitables sont les transformations de la pratique artistique. Voilà ce que nous documentons ! »

Des œuvres éphémères pour des questions pérennes

Les matériaux agissent tels des révélateurs. Ainsi, Agujeros (Limo) de David Bestué se fait le miroir, à l’instant T, de l’état du fleuve Nervion qui coule au pied du musée. L’œuvre minimaliste a été fabriquée avec de la boue contaminée par des métaux lourds et des matières toxiques recueillie dans des zones industrielles. Après l’exposition, la pièce sera démantelée selon un protocole très strict. Plus qu’un simple constat, l’Américain Mel Chin propose, quant à lui, à partir d’un dispositif conséquent de notes, dessins, plan, maquette, pieux, collage et vidéo, de semer ce qu’il appelle un « champ de régénération » (Revival Field, 1991/2025). Ces plantes hyperaccumulatrices absorbant les métaux lourds de la terre (zinc, chrome, plomb) sont broyées dans une machine de son invention qui les transforme en lingots, un processus qu’il nomme « phytoremédiation ».

Afin de parer à la question cruciale de la santé de notre planète, particulièrement de la survie du sol – élément vivant, sensible et fertile –, l’exposition prône la « corrélation » et la « collaboration » avec les écosystèmes comme une alternative à l’extraction des ressources. Elle insiste avant tout sur l’extrême fragilité de ce sol. Deux séries de photographies montrent comment, dans les années 1970, deux artistes, la Catalane Fina Miralles (Relació del cos amb elements naturals [La relation du corps avec les éléments naturels], 1975) et la Cubaine Ana Mendieta (Grass on Woman [Herbe sur femme], 1972), usèrent de leur propre corps pour révéler le paysage. Frêles aussi sont les œuvres mêlant feuilles, branches et textiles signées de l’Espagnole María Cueto (Memoria vegetal [Souvenir végétal], 1996) ou du Catalan Daniel Steegmann Mangrané (Hojas llovidas [Feuilles après la pluie], 2001 ; Rama partida [Rameau cassé], 2006/2022). Tout comme les nids d’hirondelles (Los Antiguos [Les Anciens], 2024), oiseaux migrateurs dont les abris hébergent à l’occasion les âmes, que suspend au plafond l’Espagnole Asunción Molinos Gordo. Délicates enfin, et néanmoins magistrales, sont les pièces de l’Américaine Meg Webster : un lit de sable (Sand Bed, 1982/2012), des couloirs de terre (Long Gates, 1984/2022) ainsi qu’une imposante sculpture en paille, Soft Broch (Broch moelleux, 1984/2022), évoquant les brochs d’Écosse, de grosses tours basses de l’âge du fer.

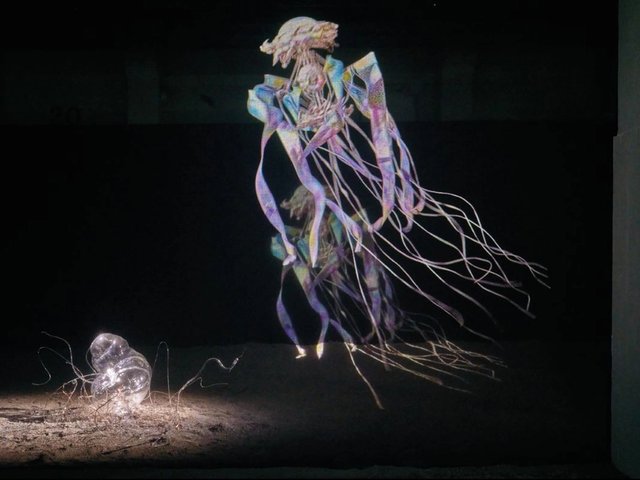

Les œuvres vouées à disparaître prédominent, à l’image de la monumentale installation intitulée Sorgin (Sorcière, 2025) de Delcy Morelos, faite de terre, d’argile, de foin, de cannelle et de clous de girofle mélangés sur une structure en bois, tel un champ labouré. La pièce explore « la capacité de l’art à restaurer nos liens avec la Terre, maîtresse et mère ».

Un défi technique

L’exposition présente également des artefacts issus de collections ethnographiques, témoignages d’une agriculture ancestrale : paniers en branches de noisetier ou de châtaignier, mais aussi ruches en bois ou en bouse de vache. Lesquelles, dans leur registre, sont des œuvres d’art à part entière, mises en scène par le collectif agroécologique Inland, s’attelant, en Espagne, à la renaissance de villages abandonnés. « Nous voulions insister sur le fait qu’il existe, ou devrait exister, un continuum entre culture et agriculture, explique Manuel Cirauqui. Cette idée que le musée doit être un lieu non seulement de culture, mais aussi d’agriculture a été une motivation pour travailler avec des éléments vivants. Le Guggenheim Bilbao n’était pas préparé au cycle organique de la matière, ainsi, la plupart des pièces représentaient-elles un grand défi technique. » « Il s’agit d’une approche expérimentale, une volonté de faire des tests avec l’espace du musée, avec ses protocoles et avec ses équipes. Pour de nombreux techniciens, installer des créations en paille ou en gazon a été une surprise, voire une expérience hilarante ! » sourit-il.

Afin d’assurer le « bien-être » des espèces botaniques, certaines galeries sont soumises à des conditions particulières de température et d’humidité. Le système d’éclairage dynamique, qui dispense à une plante la lumière dont elle a besoin au fil de la journée, n’a rien à voir avec les critères de conservation d’une œuvre « classique ». Ainsi en est-il de l’installation Root Sequence (Séquence racine, 2017/2025) d’Asad Raza, composé d’un bosquet de vingt-six essences différentes dont le prêt a impliqué un engagement du musée à les replanter sur le territoire basque à la fin de l’exposition. De même, les installations de Hans Haacke Grass Grows (L’herbe pousse, 1970/2025) et Directed Growth (Croissance dirigée, 1972/2025), archétypes de l’observation des processus du vivant dans la sphère de la sculpture minimale, nécessitent-elles d’être arrosées régulièrement. L’acte de soin par le personnel du musée est permanent.

Le rôle de l’artiste est-il d’apporter des solutions ? « Je ne crois pas aux solutions dans l’art, concède Manuel Cirauqui. Depuis 1972 et le fameux rapport Meadows, The Limits to Growth [Les Limites à la croissance (dans un monde fini), rapport sur la possibilité d’une croissance exponentielle de l’économie et de la population avec un approvisionnement fini en ressources], le monde ne s’est pas fondamentalement transformé. Les humains n’écoutent pas. L’art est là pour montrer des choses, non pour trouver des remèdes. Il peut, de manière prophétique et visionnaire, donner à voir ce que seraient des expressions différentes de ce monde. »

-

« Les Arts de la Terre », du 5 décembre 2025 au 3 mai 2026, Guggenheim Bilbao, avenida Abandoibarra, 2, 48009 Bilbao, Espagne.