Lors de la Biennale d’art de Venise 2024 (« Stranieri ovunque – Foreigners Everywhere », 60e Exposition internationale d’art – La Biennale di Venezia, 20 avril-24 novembre 2024, Venise, Italie), derrière l’Arsenale, du côté du Giardino delle Vergini, Anna Maria Maiolino occupait un pavillon discret où elle présentait « Indo & vindo (Coming & Going) », l’une des œuvres les plus émouvantes de l’exposition. Sur des étagères et sur le sol étaient installés des colombins d’argile malaxés, roulés et rangés par taille, tel un répertoire de formes répétées à l’infini, et toujours un peu différentes, comme une architecture mouvante de la mémoire. Le jury de la Biennale lui a décerné le Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière.

Intuitivité et fantaisie

Depuis quelques années, Anna Maria Maiolino est reconnue comme l’une des figures majeures de la scène brésilienne. Son travail a été montré dans de nombreuses expositions internationales, notamment à la Documenta, à Cassel, en 2012. À l’occasion de la saison France-Brésil 2025, Cécile Debray, présidente du Musée national Picasso-Paris, l’a invitée à présenter une exposition monographique, la première en France pour cette artiste née en Italie en 1942. Sébastien Delot en assure le commissariat, en dialogue étroit avec cette dernière. Il ne s’agit pas d’une rétrospective, mais la visite donne un aperçu de l’intégralité de son œuvre depuis ses débuts, mêlant les époques et les techniques (dessin, gravure, sculpture, écriture poétique, vidéo et peinture).

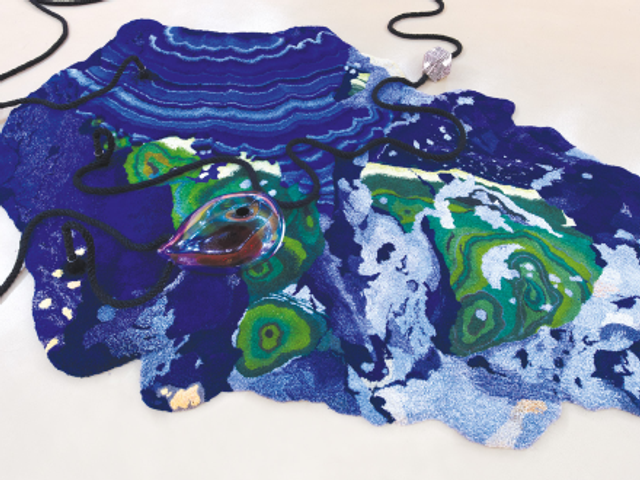

Dès les premières salles, un ensemble de dessins intitulé Tempête d’idées (1993) permet d’entrer dans l’esprit intuitif et plein de fantaisie de ses recherches graphiques, notamment sur la terre et le modelage, tandis que la série de sculptures Da Terra – Errância Poética (2018) montre son rapport au moulage et ses architectures du vide. Ses engagements de la fin des années 1960 et des années 1970 apparaissent dans ses séries de dessins Entre Pausas et de photographies Fotopoemacão (Photopoemaction), ainsi que son court métrage In-Out (Anthropofagia) (1973-1974) : ils sont exposés en dialogue avec des sculptures plus récentes en plâtre moulé, Hilomorfos (Hylomorphes) (2005).

Anna Maria Maiolino, Luisa Strina, série Grandes ausentes, plâtre moulé, 2016. © Anna Maria Maiolino. Photo Voyez-Vous/ Vinciane Lebrun

Dans ces œuvres, il est question de corps, d’identité, de migration, de création et de destruction. Le cœur de l’exposition est occupé par une installation in situ, In Principle (En principe), de la série Terra Modelada (Terre modelée) (depuis 1995). Elle se déploie dans une salle entière du Musée national Picasso-Paris. Comme à Venise, ces formes évoquent à la fois des gestes ancestraux et une mémoire collective. Des sculptures-objets en plâtre et ciment moulés, ainsi que les séries Novas paisagens (Nouveaux paysages) et Grandes ausentes (Grands absents), de la fin des années 1980 et 1990, poursuivent le parcours. Lequel s’achève sur une large peinture, Action matérielle, de très délicats papiers déchirés anciens et récents, et un ensemble de dessins au fil à coudre sur papier. Nous avons rencontré Anna Maria Maiolino dans son exposition, quelques jours avant le vernissage, pour une conversation enjouée, teintée de français, d’italien et d’espagnol.

Vue de l’installation In Principle d’Anna Maria Maiolino, série Terra Modelada (depuis 1995), argile, Paris, musée national Picasso-Paris, 2025.

© Anna Maria Maiolino. Photo Voyez-Vous/ Vinciane Lebrun

Le titre de l’exposition, « Je suis là. Estou Aqui », est à la fois engageant et rassurant, intime et politique. Que nous dit-il ?

C’est un reflet de ma mémoire. Mes titres ne sont pas symboliques mais indicatifs, pour pointer une direction, pas pour définir. Mes œuvres sont ici, je suis ici, le visiteur est ici... Il y a beaucoup de moments dans mon travail qui sont de l’ordre du ressenti, de l’ordre de l’évidence. Je cherche sans cesse le chemin le plus court, mais la simplicité n’est pas une évidence. Je suis née en Calabre. La lumière du sud de l’Italie est très forte, violente, tout en contrastes. Les Calabrais sont toujours en contraste, blancs ou noirs. Comme le cinéma néo-réaliste italien, les figues et le vin sont en noir et blanc. Dans Rocco et ses frères [1960 ; Luchino Visconti], les ombres sont noires et les lumières sont blanches. Je suis amoureuse du sud de l’Italie : la culture et la civilisation sont arrivées de Grèce par le sud de la péninsule, puis sont remontées vers le nord. C’est pour cela que je me bats continuellement avec les Italiens du Nord !

L’Équateur, d’où votre mère est originaire, est-ce un pays qui a compté pour vous ? Être au milieu du monde, cela vous intéresse-t-il ?

J’ai fait un dessin qui montre la ligne de l’Équateur. Je travaille beaucoup avec les frontières et la cartographie. J’ai toujours changé de pays et vécu avec une conscience des frontières. Il y a là une émotion, presque animiste. Ma mère, née en 1900, était une équatorienne issue d’une famille aisée. Mon père est né en 1896, en Calabre. À travers eux, je porte trois siècles en moi. Mon grand-père a fait fortune en Équateur avec une compagnie d’exportation de chapeaux Panama, une belle histoire, qui lui a permis d’avoir une belle maison. À cette époque, en Italie, nombreux étaient ceux qui n’avaient pas même de quoi se chausser, mais lui, il offrait des chaussures sur les places publiques de sa ville, pour que les gens se servent, comme dans le film d’Er-manno Olmi, L’Albero degli zoccoli [L’Arbre aux sabots, 1978]. Pendant la guerre, nous sommes tous devenus égaux. Riche ou pauvre, tout le monde a été soumis au rationnement, à la faim. C’est une chose de le comprendre intellectuellement, mais le plus difficile est de le comprendre émotionnellement.

Que gardez-vous aujourd’hui du Venezuela, où votre famille a émigré en 1954 ?

L’expérience de l’immigration est terrible. Mes petits-enfants ne savent pas ce que c’est qu’être émigrant. Lorsque ma mère nous grondait, elle nous menaçait ainsi : « Je viens de chez les autochtones et je vais vous manger tout cru ! » Elle récitait Dante et l’histoire d’Ugolin, lequel aurait succombé après avoir mangé ses enfants et ses petits-enfants (Ugolin della Gherardesca, commandant militaire italien au XIIIe siècle, dirigeait la cité de Pise. Il a servi de modèle au héros damné de La Divine Comédie de Dante). À l’époque, on ne parlait pas de sexe. Donc, quand ma mère disait que nous étions le corps de son corps et le sang de son sang, je croyais que j’étais un petit fragment d’elle-même ! C’est sans doute de cet imaginaire que proviennent mes œuvres segmentées.

Six ans plus tard, en 1960, votre famille est partie pour le Brésil. Qu’est-ce qui vous a nourrie en arrivant ?

Ma famille était folle et pensait que la migration était la solution à la vie. Elle imaginait que des pépites d’or nous attendaient. Ma mère avait grandi en Toscane, un endroit d’une beauté incroyable. Cette femme, qui a eu une bonne éducation, a connu la faim. Je fais référence à ma famille, car je ne peux pas parler de moi sans évoquer ces personnes. Mon père, un autre fou, a piloté les premiers planeurs et dépensé toute la dot de sa femme. Il avait du mal à supporter ma mère, une figure si puissante. Je reviens constamment à mon enfance... nous étions douze autour de la table tous les jours. Les conversations à table ont été ma première université, une école de la curiosité.

Comment avez-vous pris le chemin de l’art ?

Cela m’a sauvée ! J’ai toujours su que je serais artiste. En 1958, je suis entrée à l’École nationale des beaux-arts [Cristóbal-Rojas] à Caracas [Venezuela], une renaissance. L’art m’a soignée et apaisée. Je ne sais pas si je suis allée à la rencontre de l’art ou si c’est l’art qui est venu à moi. Au Brésil, il n’y a pas une longue histoire de l’art comme dans d’autres pays hispaniques. L’art est connecté avec l’art indigène et l’art africain, les mythes et les rituels. Cela m’a touchée très profondément.

Vue de l’exposition « Anna Maria Maiolino. Je suis là. Estou Aqui », Paris, musée national Picasso-Paris, 2025.

© Anna Maria Maiolino. Photo Voyez-Vous / Vinciane Lebrun

En avril 1967, vous avez joué un rôle central dans l’exposition « Nova Objetividade Brasileira » (Nouvelle Objectivité brésilienne) au Museu de Arte Moderna de Rio de Janeiro.

Au Brésil, j’ai rencontré Lygia Clark et Hélio Oiticica, qui sont devenus des amis. Lygia venait garder ma fille lorsque j’avais besoin de sortir. Et Hélio a habité dans le même loft que moi à New York. Avec le néo-concrétisme, ils faisaient un art libre, qui ne serait pas une machine, mais presque un corps. Ensuite, j’ai commencé à lire de la philosophie. Et j’ai signé le manifeste du néo-concrétisme (« Declaração de princípios básicos da vanguarda » (Déclaration des principes fondamentaux de l’avant-garde), janvier 1967) avec des artistes plus âgés qui voulaient entraîner avec eux des plus jeunes.

Je souhaiterais que nous parlions de New York, où vous vous êtes installée en 1968 avec votre mari dans le Bowery, et de la série de dessins Entre Pausas que vous y avez réalisée.

Non, parler de New York me rend nerveuse. J’avais deux enfants de 2 et 5 ans... Qu’aurais-je pu faire ? Je voulais être libre, alors j’ai travaillé dans une usine textile. Cela a été un moment de pause dans mon œuvre. J’étais là-bas, mais je pensais déjà à autre chose, à un ailleurs.

Est-ce à ce moment-là que vous avez tourné vos premiers films ?

À la maison, il y avait toujours douze discours différents. J’ai absorbé tout cela. J’expose aujourd’hui au musée Picasso-Paris. J’ai en commun la curiosité avec Pablo Picasso. Lorsque je m’ennuie, je change de support.

L’un de vos films s’intitule In-Out (Anthropofagia) (1973)...

Pendant la dictature au Brésil [1964-1985], nous étions sur écoute, car nous pensions différemment du régime. Nous, artistes, étions observés. Mais l’ex- trême droite ne comprenait pas le Manifeste anthropophage (Manifesto Antropófago a été publié en 1928 par le poète Oswald de Andrade, figure majeure du modernisme brésilien). Ce sont les musiciens populaires, et non les artistes, qui ont été mis en prison.

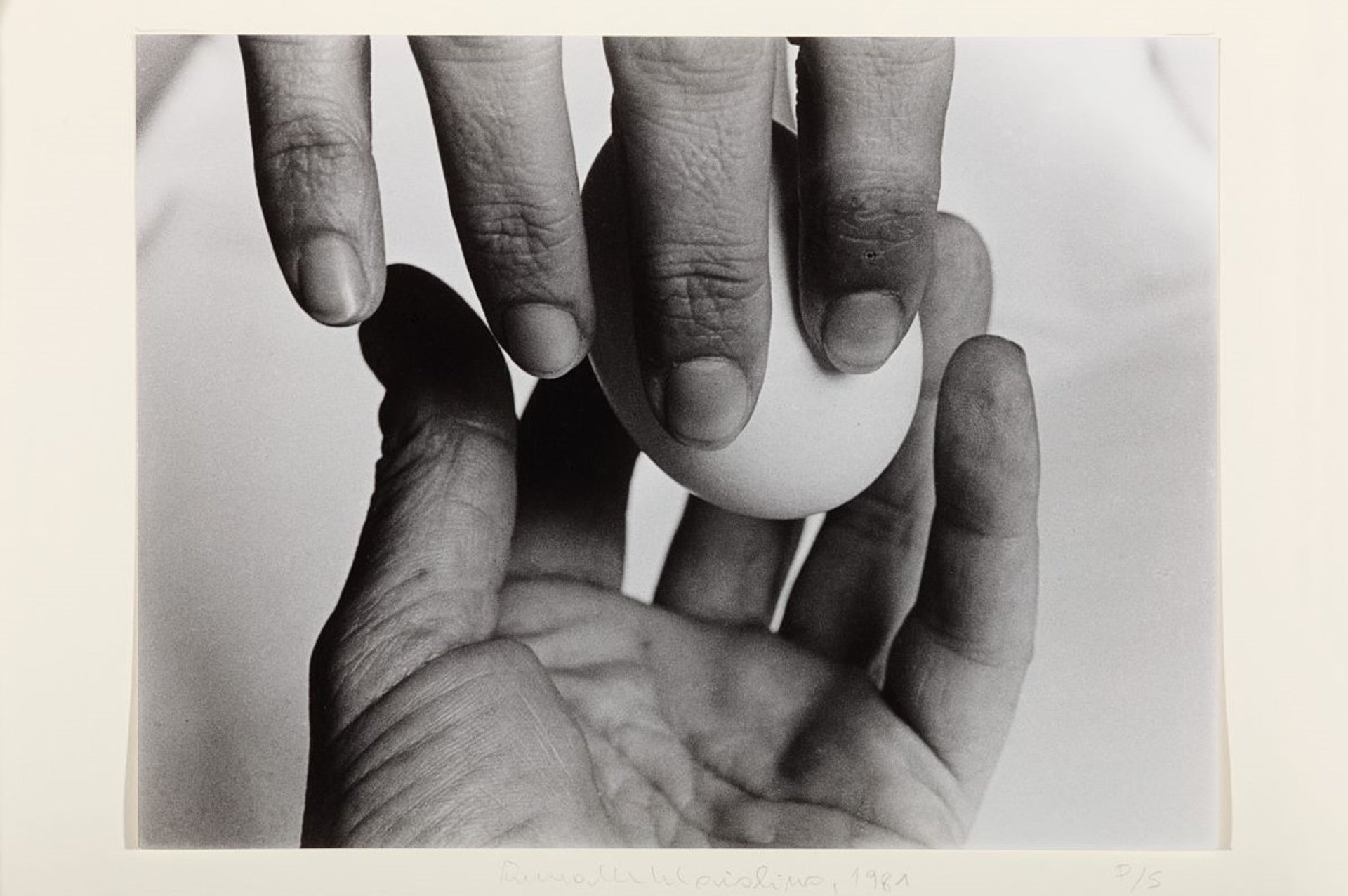

Au début des années 1980, votre performance Entrevidas [Entre les vies], dans laquelle vous marchez les yeux fermés entre des œufs disposés au sol – métaphore de la survie pendant la dictature militaire au Brésil –, évoque à la fois la fragilité et l’espoir, mais surtout l’espoir.

Oui. En mars 2025, le MASP [Museu de Arte de São Paulo] m’a sollicitée pour reprendre Entrevidas. J’ai voulu en faire une opportunité politique au milieu de la ville. J’ai demandé que les performeurs marchent entre les œufs les mains en l’air, comme lorsqu’on montre qu’on est désarmé, un geste ancestral. Cela m’a rappelé les jeux d’enfants avec mon fils.

Anna Maria Maiolino, Sem título, série Vida Afora (Fotopoemação), 1981, agrandissement numérique d’une photographie en noir et blanc.

© Anna Maria Maiolino. Photo Everton Ballardin

Comment avez-vous commencé à utiliser la terre à partir de 1989 ?

En 1984, j’ai traversé une crise pro-fonde. L’art contemporain me sem- blait toujours fragmenté. L’argile m’a permis d’en sortir. J’ai fait des sculptures-objets. Lorsqu’on travaille l’argile, on a une démonstration de l’entropie, de quelque chose qui va vite, qui est sensuel, élastique. Alors j’ai commencé à faire des installations in situ. C’est la possibilité et la mémoire de toutes les formes. On entre dans l’intimité de la matière, et c’est la matière qui dicte les formes.

Je m’intéresse aussi beaucoup au Japon, au raku en particulier – je n’aime pas la céramique qui brille. C’est une sorte d’empathie avec la nature. Lorsque la terre vieillit, si l’on ne la touche pas, elle se cristallise comme un mur, puis devient de la poussière. Si l’on remet de l’eau, on peut lui redonner une forme. C’est la mémoire de l’humanité. C’est pour cela que j’ai appelé l’installation du Musée Picasso-Paris In Principle (En principe). C’est un hommage au travail de l’homme, une mystique du travail. Je suis une grande travailleuse.

Cela ressemble-t-il au cinéma ?

C’est la même chose que le Super 8, je faisais le montage à la main, sans début ni fin. J’ai la nostalgie de l’infini, quelque chose qui vient de l’Afrique. En Calabre ou dans les Pouilles, enfant, on me parlait de ce vent venu d’Afrique. Je veux savoir ce qu’il y a derrière l’horizon.

-

« Anna Maria Maiolino. Je suis là. Estou Aqui », du 14 juin au 21 septembre 2025, musée national Picasso-Paris, 5, rue de Thorigny, 75003 Paris, museepicassoparis.fr