Quel a été votre premier choc esthétique ?

Je vais vous en citer deux. Mon père était ingénieur civil pour le gouvernement américain. Lorsque nous avons déménagé en Corée du Sud, en 1985, nous logions dans un hôtel et, depuis la fenêtre, je pouvais voir un marché de rue en contrebas. Je me rappelle être descendu seul. J’avais 13 ans. Je pense que c’est l’une des expériences sensorielles les plus marquantes dont je me souviens. Je ne comprenais pas la langue et j’ignorais les coutumes sociales. Je n’ai pas forcément l’air américain au premier abord lorsque je suis à l’étranger. Puis il y avait la nourriture, les odeurs, les sons. Je pense que cela explique ma volonté de susciter, au-delà du simple regard, une réponse sensorielle, corporelle.

L’autre chose que je voudrais mentionner, c’est que mon père voyageait beaucoup et qu’il me rapportait des affiches d’œuvres d’art provenant des musées qu’il avait visités. Il m’a ainsi offert des affiches de papiers découpés de Henri Matisse. Je les avais accrochées au mur. Quand j’ai déménagé dans le Maryland, aux États-Unis, en 1989, la National Gallery of Art, à Washington, D.C., organisait une exposition du peintre avec quelques-uns de ces papiers découpés. J’étais très enthousiaste à l’idée d’aller les découvrir pour la première fois. J’imaginais qu’il s’agissait de pièces de grand format, mais lorsque je suis entré, toute la salle était occupée par cette œuvre qui avait été accrochée à mon mur sous forme d’affiche. Chaque forme découpée était plus grande que l’affiche, c’était énorme. Je me souviens avoir senti ma tension monter, eu un peu la nausée et transpiré sous le coup de l’émotion. J’ai dû quitter la salle d’exposition pour m’asseoir, j’avais besoin de reprendre mes esprits. Puis, je suis retourné à l’intérieur et l’ai regardée à nouveau. Je pense que le fait de pouvoir marcher, sur probablement une trentaine de mètres, jusqu’à cette œuvre gigantesque, a vraiment constitué un choc pour moi : celui de la voir en vrai.

Diriez-vous que cette découverte bouleversante de Henri Matisse a été déterminante dans votre vocation d’artiste ?

Je dirais que je lui en suis toujours reconnaissant. Vous savez, à l’époque où j’ai commencé mes études, vers 1990, Henri Matisse était un artiste que l’on n’était pas censé aimer ! Son art était décoratif, joli, fait de couleurs et de motifs. Et c’était bien sûr une période très politique aux États-Unis. On parlait beaucoup de politique identitaire, et de nouvelles voix se faisaient entendre. On n’avait pas le droit d’aimer Willem De Kooning, pas plus que Henri Matisse. Aujourd’hui, je pense que c’est parce que je travaille beaucoup avec la couleur et que j’ai développé une conscience très aiguë de son potentiel – ce qui a peut-être commencé de manière intuitive et qui est devenu très intentionnel – que j’y réfléchis, à la fois telle que je la vois, mais également aux relations des unes avec les autres, et comme une métaphore de choses plus grandes. Je m’intéresse à la façon dont Henri Matisse était impliqué dans la peinture d’environnements. Il a toujours un sujet, mais, en réalité, l’environnement, ce qui entoure ce sujet, est tout aussi important, comme s’il plaçait une figure à l’intérieur. Dans ce sens, oui, je reste très attiré par cet artiste.

Votre travail coloré et géométrique s’inspire en partie de votre héritage – la tribu des Choctaws du Mississippi et la nation Cherokee. Cependant, votre approche artistique vise à déconstruire les stéréotypes existants sur les peuples autochtones. Vous avez étudié à la School of the Art Institute of Chicago [SAIC], de 1991 à 1995, et à la Royal Academy of Arts, à Londres, de 1996 à 1998. Votre pratique intègre divers médias pour créer un corpus qui revisite autant les motifs traditionnels que l’art abstrait occidental. Comment orchestrez-vous la rencontre de ces différentes cultures ?

Lorsque j’étais à la SAIC, je travaillais au Field Museum, qui s’appelait à l’époque le Field Museum of Natural History et possédait la plus grande collection d’artefacts nord-américains de Chicago. Mon activité consistait essentiellement à aider les délégations tribales à rechercher des objets issus de leurs propres cultures. Je me rendais donc dans les collections et déplaçais littéralement les objets dans des salles pour qu’ils puissent les voir. Cela était dû à une loi adoptée en 1990, appelée NAGPRA [Native American Graves Protection and Repatriation Act ; loi fédérale sur la protection et le rapatriement des tombes des Natifs américains]. J’ai fait cela presque quotidiennement pendant trois années. Cette expérience a rendu l’apprentissage de la peinture, du dessin et de la sculpture très difficile, car ce que je voyais relevait d’idées tellement vastes, tellement personnelles. Mais en même temps, j’apprenais à connaître les artistes amérindiens modernes et contemporains : Kay WalkingStick, Jaune Quick-to-See Smith, Edgar Heap of Birds, James Luna et Truman Lowe. Et je pouvais saisir le lien entre les objets des derniers siècles et ce qu’ils créaient. On me présentait donc un langage qui me parlait beaucoup plus que ce que j’apprenais à la SAIC. Je me sentais également un devoir d’essayer de contribuer à cette lignée d’une manière qui ne soit pas répétitive. Il s’agissait non pas de copier, de plagier ou de s’approprier cet art, mais vraiment de l’observer.

L’une des choses les plus incroyables pour moi concernant les peuples autochtones aux États-Unis est la culture du pow-wow, qui est un rassemblement intertribal avec des danses, des costumes traditionnels et des gens vendant des objets et matières aux danseurs, afin qu’ils puissent créer leurs propres costumes. Lorsque j’ai assisté à ces pow-wow, j’ai constaté qu’ils avaient déjà innové très loin de la tradition, notamment en termes de couleurs. Par exemple, les couleurs fluorescentes ne sont pas inhabituelles dans une arène de pow-wow. Des teintes vives, obtenues grâce à des colorants anilines par opposition aux colorants naturels. Ainsi, dès que des peintures autres que celles à base de terre sont devenues disponibles, les peuples autochtones ont choisi de les intégrer à ce qu’ils fabriquaient déjà, de même que des perles provenant du monde entier. Avoir compris cela m’a donné un immense sentiment de liberté pour inventer. À ce moment, j’habitais en Allemagne depuis cinq ans. J’avais vécu en Corée du Sud pendant trois ans. C’était juste avant de déménager à Londres, où je suis resté trois ans également. Je pense depuis qu’il s’agit davantage d’être fidèle à moi-même, à cette hybridité qui est aussi une composante de ce que je suis, de ma vie. La Corée du Sud, notamment, a eu une influence considérable sur moi en termes d’esthétique, dans la manière dont les Coréens ont utilisé les textiles, les couleurs, et mélangé le papier, la céramique et le tissage. Puis, bien sûr, en travaillant sur les collections amérindiennes, j’ai pu découvrir l’histoire des textiles. J’ai constaté que les tissus employés dans la conception de certains objets provenaient d’Angleterre, de France, d’Afrique... Cela a, en quelque sorte, déconstruit l’histoire telle qu’on me l’avait enseignée et m’a fait réaliser que je vivais dans les années 1990, qu’il y avait MTV, la mode, la côte est et la côte ouest, la house music... À partir de là, j’ai senti que ma responsabilité en tant qu’artiste était d’être plus fidèle à mon expérience holistique plutôt que de me restreindre à une identité autochtone.

Vue de l'exposition « Jeffrey Gibson. This Is Dedicated to the One I Love » à la galerie Hauser & Wirth à Paris. Hauser & Wirth

Une nouvelle histoire s’écrit depuis quelques années. Dans « The Rediscovery of America, Native People and the Unmaking of U.S. History » de Ned Blackhawk, lauréat du National Book Award en 2023, les Amérindiens sont replacés au centre du récit, la richesse de leurs cultures est réhabilitée. Vous avez été le premier artiste autochtone à représenter les États-Unis lors de la Biennale de Venise en 2024, ce qui s’inscrit dans cette tendance à reconnaître la diversité du peuple américain et à porter un regard critique sur l’histoire. Vous êtes devenu l’un des porte-parole des cultures amérindiennes dans le monde de l’art contemporain.

Vous sentez-vous une responsabilité particulière compte tenu de cette position ? Je suis clairement entré dans une période de ma carrière où je ne contrôle plus vraiment tout, quand, par exemple, des images et des articles sont diffusés dans le monde entier, ou que l’opinion publique se forme. Aussi, j’ai l’impression que je dois revenir à ce qui est important pour moi en tant qu’individu et continuer d’être à l’écoute de mes pulsions créatives, d’expérimenter, de suivre mon intuition. Je suis nourri depuis ma naissance par l’histoire, les expériences, les croyances et l’imagination. En ce sens, je sais que ce que je fais a une influence. Et pour être tout à fait honnête, ce n’est pas une position dans laquelle je me sens très à l’aise.

Vous identifiez-vous comme artiste autochtone ou trouvez-vous cette étiquette réductrice ?

Je porte fièrement ce titre d’« artiste autochtone », car je souhaite réellement perpétuer la lignée de nombreuses personnes qui m’ont précédé et qui ont fait preuve d’innovation dans ce contexte culturel particulier, toujours d’actualité. Il a façonné le monde dans lequel je vis. Pour moi, cela dépend vraiment de l’individu qui utilise ce terme. Si une personne autochtone, considérée comme très traditionnelle, me dit : « Nous sommes très fiers de toi en tant qu’artiste autochtone », cela signifie qu’elle reconnaît dans ma démarche une richesse, n’est-ce pas ? Et cela n’a rien de réducteur. Cela me procure, au contraire, un incroyable sentiment d’épanouissement et de reconnaissance. En revanche, s’il s’agit d’assigner exclusivement cette identité à ma personne dans le but de m’enfermer dans un espace que je n’ai pas contribué à créer, alors cela me semble réducteur. Je comprends que l’on me pose cette question. Chaque fois, j’essaie d’y répondre de la manière la plus honnête.

Vous avez récemment exposé au musée d’art contemporain The Broad, à Los Angeles. Vous juxtaposez des citations d’activistes des droits civiques, des références à l’histoire états-unienne, aux cultures autochtones et LGBTQ+, à des sous-cultures populaires et à des traditions artistiques mondiales. Considérez-vous votre travail comme militant, voire politique ?

C’est une question très intéressante, car, comme je l’ai mentionné précédemment, j’ai été formé à une époque où l’on considérait que tout était politique. Je ne perçois pas mon travail comme de l’activisme en tant que tel. À mes yeux, la création artistique consiste à créer des points de connexion, lesquels peuvent inclure – et devraient inclure – de nombreuses facettes reflétant la complexité de l’artiste. Y a-t-il de la politique lorsque l’on voit les choses de cette manière ? Bien sûr. Du militantisme ? Tout autant. Défendre des aspects de ma personnalité qui, selon moi, ne sont pas libres se combine avec le spectre émotionnel, le rapport que chacun entretient avec le monde. Mais il est important qu’au-delà de nos différences, nous puissions échanger, partager nos propres versions des mêmes types d’expériences.

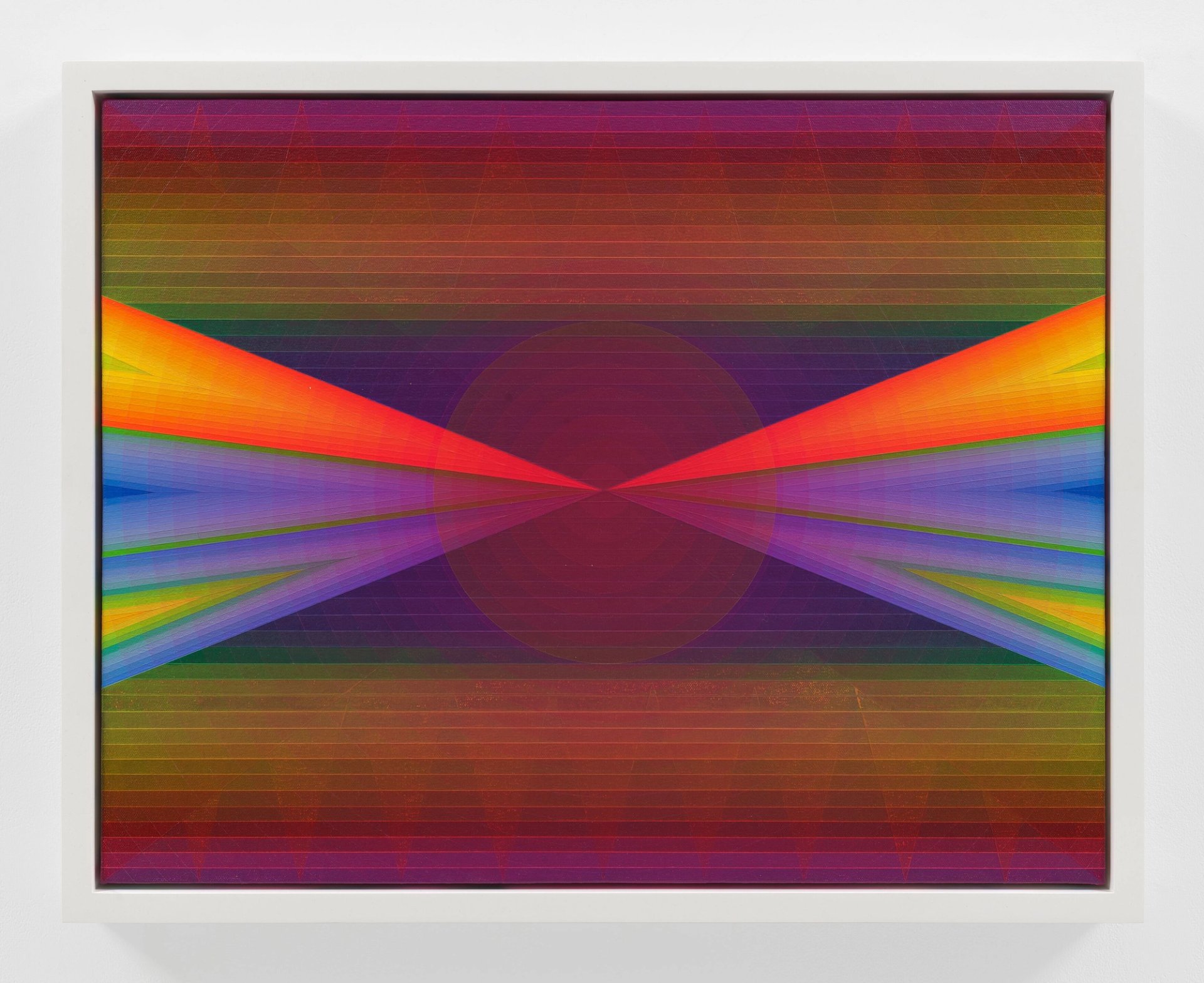

Jeffrey Gibson, Wolf Moon, 2025, acrylique sur toile. Courtesy de l’artiste et de Hauser & Wirth. Photo : Sarah Muehlbauer

La galerie Hauser & Wirth accueille votre première exposition en France. Vous y dévoilez de nouvelles créations, notamment une série de petits tableaux inspirés de vos recherches sur les projections astrales et le « psychoprismatisme ». De quoi s’agit-il ?

Je réalise généralement des séries d’œuvres, en travaillant de manière très intuitive et très axée sur le processus. Cela fait maintenant depuis environ 2023 que je travaille sur ces peintures, ce qui est beaucoup plus long que d’habitude. Elles illustrent mes recherches en matière de « densité » et de « transparence ». La plupart d’entre elles sont constituées de motifs de couleur, dont on peut percevoir toutes les couches. En cherchant à mettre des mots sur ce qui y est à l’œuvre, j’ai découvert ce terme « psychoprismatique », qui semblait avoir été écrit pour moi. Cela fait référence au fait que, quoi qu’il se soit passé dans votre vie et dans la mienne, nous pouvons nous trouver dans exactement les mêmes circonstances et en retirer des expériences radicalement différentes. Cette variabilité selon l’angle de lecture s’illustre ici sur le plan formel en un spectre complet de couleurs. Vous avez votre palette, et j’ai la mienne. Cela rejoint ce que j’évoquais précédemment : la même culture, le même récit historique, lorsqu’ils nous traversent comme un point de connexion, explosent en un spectre radicalement différent pour chacun de nous. Et c’est ainsi que j’ai utilisé la couleur, métaphoriquement.

Je me suis demandé comment intégrer cette idée, tout en réfléchissant à ma vie dans une région semi-rurale. Je vois tous les jours les mêmes montagnes, le même plan d’eau. Je vis parmi les lynx roux et les faucons, et j’aperçois parfois des aigles, des cerfs, des mouffettes et toutes sortes d’animaux qui courent partout. Je vis ici depuis 2012, et mon observation de la nature a définitivement influencé ma façon de me positionner dans le monde. Lorsque je suis touché par des événements politiques, l’actualité, que je ressens de la peur ou de la joie, je regarde le paysage qui suscite en moi une forme de réflexion. Je ne pense pas que ce soit si inhabituel, c’est quelque chose que nous avons toujours fait. Ainsi, plusieurs de mes peintures dans l’exposition ont été inspirées par ma contemplation de la lune, du soleil. C’est un processus assez intuitif.

Il s’agissait de savoir comment transposer sur mes tableaux ce langage d’abstraction géométrique utilisant des cercles, la transparence des couleurs, en créant des paysages. Cela m’a amené à réfléchir plus largement aux phénomènes planétaires. Ce que nous considérons comme des crises à l’heure actuelle ont beaucoup à voir avec le climat, n’est-ce pas ? Cela dépend en grande partie de la manière dont nous nous déplaçons et exploitons les ressources terrestres. En nous projetant dans l’avenir, nous envisageons de nous installer sur d’autres planètes. Lorsque j’étais plus jeune, c’était de la science-fiction. Aujourd’hui, j’ai 53 ans, et tout cela est devenu réalité. Cela n’a rien de farfelu, nous disposons de la technologie pour y parvenir. Pour autant, nous admettons que nous en savons peu sur l’univers, nous avons conscience de notre petitesse. Je me surprends parfois à me demander pourquoi nous ne sommes pas émerveillés et j’en ressens une certaine tristesse : nous avons la chance de vivre sur cette planète phénoménale, mais nous continuons de nous saboter en tant qu’êtres humains. Toutes ces réflexions ont inspiré ces peintures.

Doit-on aborder vos œuvres dans leur dimension spirituelle ? Est-ce un aspect que vous avez conservé en tant qu’artiste contemporain travaillant avec un vocabulaire historique que vous revisitez ?

En grandissant, j’ai toujours été conscient que les gens présumaient que j’avais un lien avec la nature en raison de mon héritage. Or, je m’y opposais et répondais : « Non, je suis new-yorkais, c’est là que je resterai. » Mais aujourd’hui, je me rends compte que j’ai constamment eu dans mon environnement quelque chose de spécifiquement autochtone qui m’a tout le temps incité à respecter et à honorer la nature. Cela a toujours été présent dans ma vie. J’ai eu de nombreuses conversations avec mon oncle et d’autres personnes autochtones qui récitent une prière en se montrant reconnaissantes, pour rendre les choses à la terre, penser à avoir un impact positif sur la planète. C’est l’idée que nous sommes issus de la terre.

Il y a quelques années, j’ai mené un projet dans le cadre duquel j’ai travaillé avec un géologue, et nous avons parlé du temps. Il m’a expliqué que les connaissances scientifiques rejoignent cette tradition, que l’ADN prouve que nous sommes liés depuis l’origine à la terre, et que ce lien n’est pas inhérent aux peuples autochtones. J’aimerais que mes œuvres touchent les personnes qui les regardent de cette façon, qu’elles comprennent qu’elles peuvent communiquer avec le monde qui les entoure. C’est fondamentalement humain, mais je pense que nous ne vivons pas dans des cultures développant cette vision de l’existence ou la soutenant. Néanmoins, je sais, depuis que je suis très jeune, que les humains sont des êtres aux capacités spectaculaires. Nous n’utilisons qu’une infime partie de ce dont nous sommes capables. C’est peut-être là qu’intervient la dimension spirituelle dans mon travail. Il existe évidemment toute une histoire de peintres qui ont œuvré avec ce concept de spirituel. Je les ai étudiés. Je ne pense pas que je crée consciemment à partir de là, mais j’aimerais que les gens fassent l’expérience de mes œuvres et se sentent libérés des limites qui nous sont enseignées sur notre corps ou sur la façon dont nous pouvons communiquer avec l’environnement qui nous entoure.

Jeffrey Gibson, ANGEL OF MY SOUL DON’T LET ME GO, 2025, perles en verre, perles en plastique, feutre acrylique et franges. Courtesy de l’artiste et de Hauser & Wirth. Photo : Elisabeth Bernstein

Vous exposez également des capes murales ornées de perles et de franges, faisant référence aux insignes autochtones, ainsi que des sacs de frappe arborant des phrases en lettres capitales telles que « Never let your spirit bend » (ne laissez jamais votre esprit se briser) ou « I want to take you higher » ( je veux vous élever plus haut).

Les femmes autochtones sont souvent représentées avec des couvertures drapées sur les épaules. C’est l’inspiration d’une telle cape accrochée au mur, qui reflète en quelque sorte la forme d’une personne drapant un tissu sur ses épaules et tendant les bras. On obtient ainsi une sorte de triangle. Je me souviens avoir entendu quelqu’un dans un musée parler de ces insignes cérémoniels comme on parlerait de mode ou de vêtements. J’ai voulu expliquer pourquoi ce n’est pas du tout la même chose. Ils peuvent avoir certains points communs, mais ces insignes sont en général fabriqués spécialement pour une personne, ou lui sont transmis par une lignée dont elle est le prochain membre à les porter. Ils peuvent intégrer des éléments provenant d’une partie antérieure. Et ces insignes ne sont portés qu’à l’occasion d’une cérémonie, vous devez être initié. ll faut apprendre et comprendre ce qui se passe lorsque l’on revêt ces insignes dans ce contexte. Il ne s’agit en aucun cas d’un simple vêtement que l’on enfile. De plus, ce qui est intéressant à propos des vêtements liturgiques, qu’ils soient catholiques ou revêtus pour effectuer une danse des esprits, c’est que les gens expriment une forme de foi selon laquelle ce vêtement les transforme pendant la période où ils le portent. Ces insignes leur permettent d’être une autre version d’eux-mêmes, qu’ils ne sont plus lorsqu’ils les enlèvent, d’où mon intérêt pour ces capes de cérémonie.

Les sacs de frappe, eux, ont fait leur apparition en 2011. Plus récemment, j’ai utilisé ces mots, « Never let your spirit bend », de Martha Wash, une chanteuse américaine à la voix incroyable qui a été beaucoup samplée dans des hymnes LGBTQ+. Cela revient à dire que, face à l’adversité, vous devez rester « au centre d’un ouragan » – c’est l’expression qu’elle emploie. Pour moi, cela a toujours été une question de foi. Mes deux grands-pères étaient pasteurs baptistes du Sud dans des églises autochtones, l’un dans le Mississippi et l’autre dans l’Oklahoma. Cette version hybride du christianisme et des croyances autochtones choctaw et cherokee offrait aux gens un espace où ils pouvaient garder la foi et continuer de pratiquer une forme de spiritualité qui leur permettait de surmonter les défis de l’époque dans laquelle ils vivaient.

Pendant mes années de formation, l’idée d’aura autour de l’œuvre d’art était très critiquée. Elle devait être objective, dénuée de spiritualité. Mais en travaillant dans les collections des musées, en voyant ou touchant un objet, je ne pouvais m’empêcher de me demander qui l’avait porté, d’où il provenait, pourquoi tel ou tel choix avait été fait en le fabriquant... Après cela, il n’est plus possible d’accepter que les objets n’aient aucune aura. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons, où ils sont produits en masse et expédiés un peu partout, et où nous ne connaissons souvent pas la provenance de ce que nous utilisons dans notre vie quotidienne, qui l’a fabriqué, de quoi il est fait. Des auteurs ont parlé de la vie de ce que nous considérons comme des objets inanimés. Je me suis toujours senti fasciné par l’idée de connaître la chronologie et la vie d’un objet, et de le considérer comme le témoin de quelque chose.

Vue de l'exposition « Jeffrey Gibson. This Is Dedicated to the One I Love » à la galerie Hauser & Wirth à Paris. Hauser & Wirth

Pour la première fois, vous exposerez de nouvelles sculptures de têtes en céramique, lesquelles découlent de votre intérêt pour les pots à tête mississippiens. Là encore, vous revisitez une forme traditionnelle pour la transformer en une création contemporaine…

Mon père est Choctaw, ma mère Cherokee. Les Choctaws seraient issus de la culture mississippienne, une civilisation précolombienne qui, lorsque je l’ai découverte, m’a beaucoup intéressé. C’était une civilisation pleinement développée, avec une organisation sociale, des systèmes de canalisations et des rituels funéraires. Cette découverte tranchait avec l’histoire que l’on nous enseignait, car les Choctaws n’ont pas été classés parmi les tribus que nous attribuons à la culture mississippienne. Ce qui m’a d’abord frappé, lorsque j’ai vu ces têtes pour la première fois, c’est qu’elles ne correspondaient pas à d’autres objets funéraires tribaux. Elles présentaient des marques ressemblant à des scarifications, des tatouages faciaux. Chacune d’entre elles ressemble donc davantage à un individu qu’à une version stylisée d’un visage ou d’une tête. Et cela m’a vraiment interpellé dans ma réflexion sur l’individualité. Souvent, l’histoire des Amérindiens est racontée en termes collectifs très généraux. Et voici cet objet, qui représente quelqu’un de si clairement différent du suivant. Cela faisait partie de l’attrait que j’ai éprouvé ; et comme il est difficile de dire exactement à quoi servaient ces têtes, cela a stimulé mon imagination. Ce sont des têtes abstraites, mais elles dépeignent davantage des états expressifs que des individus. Le peu que nous savons d’elles m’incite à imaginer où elles auraient pu aller si cette lignée de création s’était poursuivie.

Un œil peu averti des subtilités symboliques des cultures amérindiennes pourrait ne voir dans vos œuvres que formes et couleurs. Certains motifs renvoient-ils à une signification particulière ?

Dans les collections des musées ou dans les livres, les dessins ont des auteurs. L’appropriation consiste à prendre littéralement le dessin de quelqu’un sans lui en attribuer le mérite ni reconnaître d’où il vient. Par ailleurs, il existe des centaines de tribus amérindiennes différentes en Amérique du Nord, qui ont toutes leur propre histoire esthétique et symbolique. Dès lors, si je ne suis pas censé copier, que puis-je tirer de l’observation de l’immense diversité de ces créations ? Je pense que ce que j’en ai retiré, et je parle là d’il y a vingt ans, c’est que vous pouvez créer votre propre symbolisme, votre façon de raconter des histoires visuellement, selon votre expérience personnelle. Pour moi, cela inclut la musique, le fait d’avoir vécu dans de nombreuses cultures et de multiples pays, le fait d’être d’origine autochtone, d’être gay, d’être dans le monde, de réfléchir à la politique mondiale... Et c’est avec cela que je dois travailler. Créer une expérience pour le spectateur dans le langage de l’abstraction, c’est presque comme si une image pouvait jouer contre vous. Un symbole reconnaissable peut donner le sentiment que cette image raconte une histoire. Or, selon moi, la stimulation de la couleur et du motif est véritablement le sujet. Lorsque j’introduis une image ou un motif, le contexte est toujours le sujet.

Pour cette exposition, la terminologie la plus appropriée serait de parler de paysages abstraits pour décrire quelque chose d’aussi immense et grandiose que l’univers. J’essaie de créer une image de la lune ou du soleil à différentes périodes de l’année et suivant la façon dont la couleur change. Je veux donner vie à des œuvres qui ne se laissent pas facilement décrire en termes didactiques. Les peintures m’attirant sont celles qui laissent encore des questions ouvertes. Mon installation dans le pavillon des États-Unis à la Biennale de Venise était différente, j’ai vraiment eu l’impression qu’il y avait une sorte de lisibilité, laquelle, me semble-t-il, a largement contribué à son succès. C’était une opportunité, une forme de déclaration. Mais l’exposition à Paris ressemble beaucoup plus à un partage de mon ressenti en tant qu’individu.

Comment voyez-vous l’évolution de votre travail ?

Être artiste est réellement difficile. J’ai eu beaucoup de chance, j’ai travaillé très dur. Cette question de l’influence que vous avez soulevée tout à l’heure, je reconnais qu’elle existe dans ma vie actuelle. Mais la quantité de travail et les efforts qu’il a fallu pour en arriver là est quelque chose que je vois chez d’autres artistes qui essaient de trouver leur langage, de faire comprendre à autrui ce qu’ils tâchent de faire, qui veulent que les gens reconnaissent et apprécient ce qu’ils créent.

Les changements que j’ai opérés au cours des vingt-cinq dernières années ont, je pense, toujours consisté à essayer de trouver le moyen de rendre mes intentions plus lisibles pour le public. C’est de là que vient mon langage, l’exigence que mon récit biographique holistique soit reconnu, et pas uniquement celui des Choctaws ou des Cherokees. Ce type d’hybridité est très présent partout. Il ne s’agit pas seulement de moi, c’est le monde dans lequel nous vivons. Que ce soit dans les médias, le design, la mode ou la musique, nous venons tous d’horizons très différents. J’espère que nous réaliserons que c’est une richesse plutôt qu’un obstacle.

Par exemple, j’ai commencé à exécuter des peintures sur peau brute plutôt que sur toile, car les gens comprenaient les peintures abstraites sur toile dans le contexte de l’abstraction occidentale et européenne. Or, je m’intéressais à l’abstraction indigène. Dès que j’ai peint sur une peau de cerf, exactement la même peinture, cela a simplement amené le spectateur à la regarder autrement. Et cela m’a aussitôt permis d’en parler différemment. Tout à coup, je parlais de l’animal sur lequel elle était peinte, et nous pouvions discuter de la vie des animaux. Ce n’était plus une toile omniprésente.Il était donc important pour moi de construire cette base pour que les gens comprennent d’où je venais. Mais finalement, maintenant que je suis revenu à la toile, je peux travailler sur du bois, du cuir brut, du papier, de la toile. Mon vocabulaire formel a été établi. J’ai essayé de créer un contexte pour que les gens appréhendent ce qui est essentiel pour moi.

Quels conseils donneriez-vous à un jeune artiste ?

J’ai envisagé d’arrêter d’être artiste au moins quatre ou cinq fois. Avec le recul, je me suis rendu compte que ce que je faisais à l’époque ne me menait pas là où je voulais aller. Je me suis donc dit que j’allais cesser de faire les choses de cette manière et trouver un autre moyen d’y parvenir. Le conseil que je donnerais est que si vous découvrez autre chose qui vous apporte satisfaction dans vos activités créatives, vous devriez vous lancer. Faire carrière dans l’art est vraiment difficile. J’aimerais pouvoir dire le contraire, mais ce n’est pas le cas. J’ai été éducateur pendant très longtemps et je parle avec beaucoup de jeunes artistes. S’il y a quelque chose en quoi vous croyez, vous devez véritablement vous connaître et comprendre ce que signifie prendre un risque, que vous pouvez gérer, en cherchant à vous confronter à un public que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Cela peut provoquer une situation de grande vulnérabilité.

« Jeffrey Gibson. This Is Dedicated to the One I Love », 20 octobre-20 décembre 2025, Hauser & Wirth, 26 bis, rue François-Ier, 75008 Paris.