Coco Capitán : Mondays Are Fridays

Coco Capitán photographie, peint, écrit aussi sur des feuilles volantes ou en dessous de ses images. Elle s’est faite très jeune un nom dans la photo de mode, et fait allusion à cette part de son activité dans l’une des parties de « Mondays are Fridays ». En 2023, Capitán a imaginé sa mort, étouffée par l’absorption d’un bagel, et publié la nouvelle en première page d’un journal conçu par elle : Present Day Newspaper. Dans ce même journal, on trouve des récits étranges et des jeux de langage. À l’espace Odéon de la galerie, elle expose un tableau de 2025 dans lequel une femme qui lui ressemble s’est apparemment endormie pour toujours dans son bain. Sur le bord de la baignoire est plié un exemplaire du Present Day Newspaper. Un autre tableau montre Capitán littéralement projetée au-dessus du sol carrelé de la maison de son enfance. Ce tableau encore inachevé avait servi de fond à une série de photos de Cate Blanchett commandées par un magazine. Une photo de l’actrice lisant le fameux journal figure dans l’exposition.

On retrouve l’actrice à l’espace Vaugirard devant un décor maritime, l’équivalent d’un caméo dans l’exposition de son amie. Ce deuxième volet de l’exposition mêle la navigation, la natation et les jeux d’écriture. Sans se sentir obligée par son patronyme, l’artiste aime s’identifier à la figure du capitaine. Sur une grande voile, elle a peint une vague et un long texte qui épouse les ondulations de l’eau. C’est le bref récit de ce qui pourrait lui arriver si elle était emportée par un tsunami. Coco Capitán aime substituer des chiffres à des lettres en s’appuyant sur une ressemblance visuelle. Tsunami devient 72UN4M1 et sur la voile noire d’une maquette de bateau au milieu de la pièce, elle a inscrit en lettres blanches : L4CRIMO54. Sur les murs courent des photographies, des pages de textes et même la représentation peinte de la facture adressée par la compagnie de l’air pour chaque respiration prise.

Du 24 janvier au 11 avril 2026, Jean-Kenta Gauthier Vaugirard, 4 rue de la Procession, 75015 Paris ; Jean-Kenta Gauthier Odéon, 5 rue de l’Ancienne-Comédie, 75006 Paris

Vue de l’exposition « Barkley L. Hendricks : All is portraiture » à la Marian Goodman Gallery. Courtesy Marian Goodman Gallery. Photo Rebecca Fanuele

Barkley L. Hendricks : All is portraiture

Barkley L. Hendricks (1945-2017) est internationalement connu et célébré pour ses portraits réalistes d’anonymes ou d’amis, principalement noirs et ses autoportraits, tous nourris de références historiques et d’allusions à l’iconographie religieuse. C’est un autre Hendricks que nous fait découvrir « Everything is portraiture ». Des portraits peints n’est montré qu’un seul exemple : un jeune homme en maillot de basket griffé, short jean ultra-large, qui s’inscrit parfaitement dans l’axe vertical d’un losange rose. Mais avant de le découvrir dans les espaces du sous-sol, le visiteur aura pu voir trois tableaux d’une première manière de l’artiste. The Virgin (1969) met en miroir de chaque côté d’une toile peinte en mauve deux colonnes de six ballons de basket qui touchent les bords de la toile. Un autre tableau sans titre de 1971 montre en son centre une ligne de neuf ballons de basket sur fond vert ; chacun d’eux est éclairé d’une manière particulière et l’ensemble rappelle les étapes d’un cycle lunaire. Quant à I want to take you higher, titre repris d’un hit funk majeur, c’est un shaped canvas rouge évocateur de rondeurs féminines. Insufflant des éléments de culture noire dans la peinture hard edge, en se jouant des clichés, Hendricks préfigure avec près de dix ans d’avance le courant néo-géo. Renonçant un temps à la peinture pour étudier dans la classe de Walker Evans à Yale, l’artiste entame dans les années 1970 un travail photographique dont la deuxième partie de l’exposition offre un large choix : autoportraits mis en scène et photos de rue. Si Hendricks n’a cessé tout au long de sa vie de photographier, il n’a en revanche jamais mis en avant cette part de son activité. Ces images s’offrent un peu comme le sous-texte de son œuvre de peintre. Autre révélation de cette exposition : des petits paysages de format ovale que l’artiste peignait au cours de séjours réguliers en Jamaïque et qu’il faisait encadrer d’une baguette dorée à la feuille pour souligner leur caractère d’objet. Cette part un peu secrète vient compléter le portrait que l’exposition nous donne de Barkley L. Hendricks.

Du 6 février au 4 avril 2026, Marian Goodman Gallery, 79 rue du Temple, 75003 Paris

Vue de l’exposition « Robert Devriendt : THE MISSING SCRIPT, Objet de culte » chez Loevenbruck. Courtesy de l’artiste et Loevenbruck. Photo Fabrice Gousset

Robert Devriendt : THE MISSING SCRIPT, Objet de culte

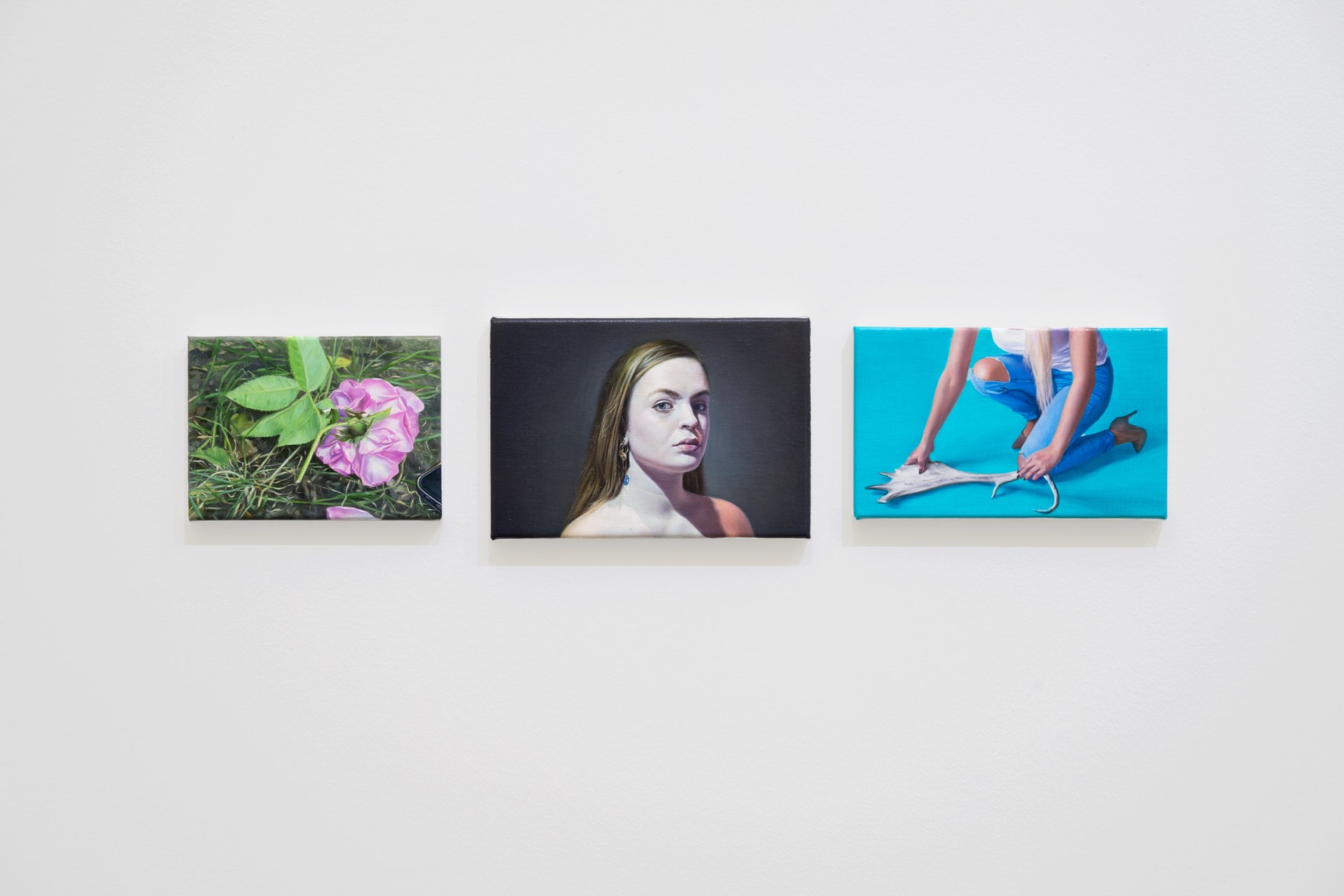

Robert Devriendt a eu l’idée de la série The Missing Script en 2016, en parcourant la forêt près de chez lui, et en s’imposant d’emprunter toujours le même itinéraire. L’avaient particulièrement frappé tous ces objets perdus ou abandonnés suggérant un paysage après la fête. C’est la sixième fois qu’il expose un ensemble de ces petits tableaux qui invitent le spectateur à se faire son propre scénario. On y trouve des vues de forêts, mais aussi beaucoup de volatiles, ainsi que des portraits et des natures mortes. Ce sont des œuvres de petit format, n’excédant pas 18 cm dans la hauteur et 25 cm dans la longueur.

Sur les dix-huit tableaux, deux sont isolés, les autres allant par deux, trois au quatre. Un groupe de quatre s’apparente à un classement ; deux portraits d’oiseaux exotiques sur fond de couleur tournés vers la droite, encadrés par un rapace et, sans doute, un goéland qui regardent à gauche. Détail qui a son importance, l’un des oiseaux exotiques porte un collier de perles de corail bleu. On retrouve dans un autre tableau des perles de corail bleues associées à une plume et un bois de cerf. Oiseaux ou plumes, bois ou têtes de cerfs, reviennent comme des indices. Si certaines images s’apparentent au photoréalisme, d’autres regardent plutôt vers la nature morte hollandaise. Outre les rapprochements d’images naturels ou surprenants, Devriendt a construit un vrai commencement d’intrigue en réunissant une nature morte, un portrait et une vue de sous-bois. Au centre se tient une jeune femme paupière closes, un œil de Shiva sur le front, qui serre entre ses mains la tête d’un loup blanc. C’est une prêtresse de série B éclairée par une boule disco. À gauche, on voit, sur une console, des bougies, certaines encore allumées, des verres colorés et une cartouche de fusil de chasse. À droite, c’est une souche d’arbre avec, à ses pieds, un vêtement bleu. La cérémonie, le film ont déjà commencé.

Du 23 janvier au 21 mars 2026, Loevenbruck, 6 & 12 rue Jacques-Callot, 75006 Paris

Vue de l’exposition « Didier Trénet : Chronique d’une idole » à la Galerie Papillon. Courtesy de l’artiste et Galerie Papillon. Photo Grégory Copitet

Didier Trénet : Chronique d’une idole

Un jour de 2022, alors qu’il était venu au Louvre revoir le Gilles (aujourd’hui Pierrot) de Watteau, une idole et presque un ami, Didier Trénet apprend qu’il se trouve en restauration. De cette absence, il va tirer la matière d’une longue série de variations sur cette figure non encore abîmée par la popularité. Le dictionnaire nous dit qu’une chronique est l’enregistrement de faits dans leur ordre chronologique. « Chronique d’une idole » nommerait alors les étapes de cette longue fréquentation de Trénet avec le bel absenté. Écartant les figures secondaires, l’artiste retient l’âne, le buste de satyre et le serpent, et oublie souvent le visage de son héros. Procédant tantôt par démontage et remontage, tantôt par délires et débordements motivés par des associations d’idées ou de mots, il fait du Gilles l’acteur d’étranges jeux ou rites. La manière employée dans le maniement du fusain, de la craie ou de la gouache, pourrait être celle d’un contemporain de Watteau. L’éléphant du Bernin vient se prendre dans les plis du gigantesque costume blanc, peut-être pour souligner le caractère monumental du personnage, ou par un élan passionnel. Cela va si loin que dans un grand dessin, l’éléphant surmonté d’une tour et d’un arbre a pris la place de Gilles. Alternant habillages et déshabillages plus ou moins respectueux, et perspectives initiatiques, c’est une analyse de l’œuvre sur un mode pataphysique et une plongée dans l’inconscient de l’artiste. On croise Buster Keaton, Philip Guston et bien d’autres encore. Plutôt qu’à épuiser le sujet, Didier Trénet suggère au contraire qu’il n’en aura jamais fini avec lui.

Du 7 février au 16 avril 2026 (interruption du 5 au 11 mars), Galerie Papillon, 13 rue Chapon, 75003 Paris