Quel a été votre premier choc esthétique ?

Enfant, lors d’une visite au musée d’Art de Linz, en regardant une frise en relief au-dessus de ma tête, j’ai remarqué que quelque chose s’y passait. Cela m’a choquée, car, jusque-là, j’avais toujours été habituée à voir des tableaux, mais jamais une création qui sortait du mur, où différentes figurations ou figures racontaient une histoire. Je pense que cela a été mon premier choc esthétique, vers l’âge de 10 ans, car je n’arrivais pas à comprendre. Que se passait-il ici ?

Pensez-vous que cela a influencé votre travail par la suite, voire suscité votre vocation d’artiste ?

Le fait de percevoir qu’il existe autre chose que des tableaux a certainement eu une influence. Je pense que cela s’est répercuté sur mes travaux artistiques ultérieurs. Cela m’a marquée, en ce sens que j’ai parfois essayé de dessiner de petites statues. Mais je n’arrivais pas à les dessiner correctement, car je ne pouvais pas les reproduire de mémoire. J’aimais beaucoup aller dans ce musée, souvent, spécialement pour voir cette frise.

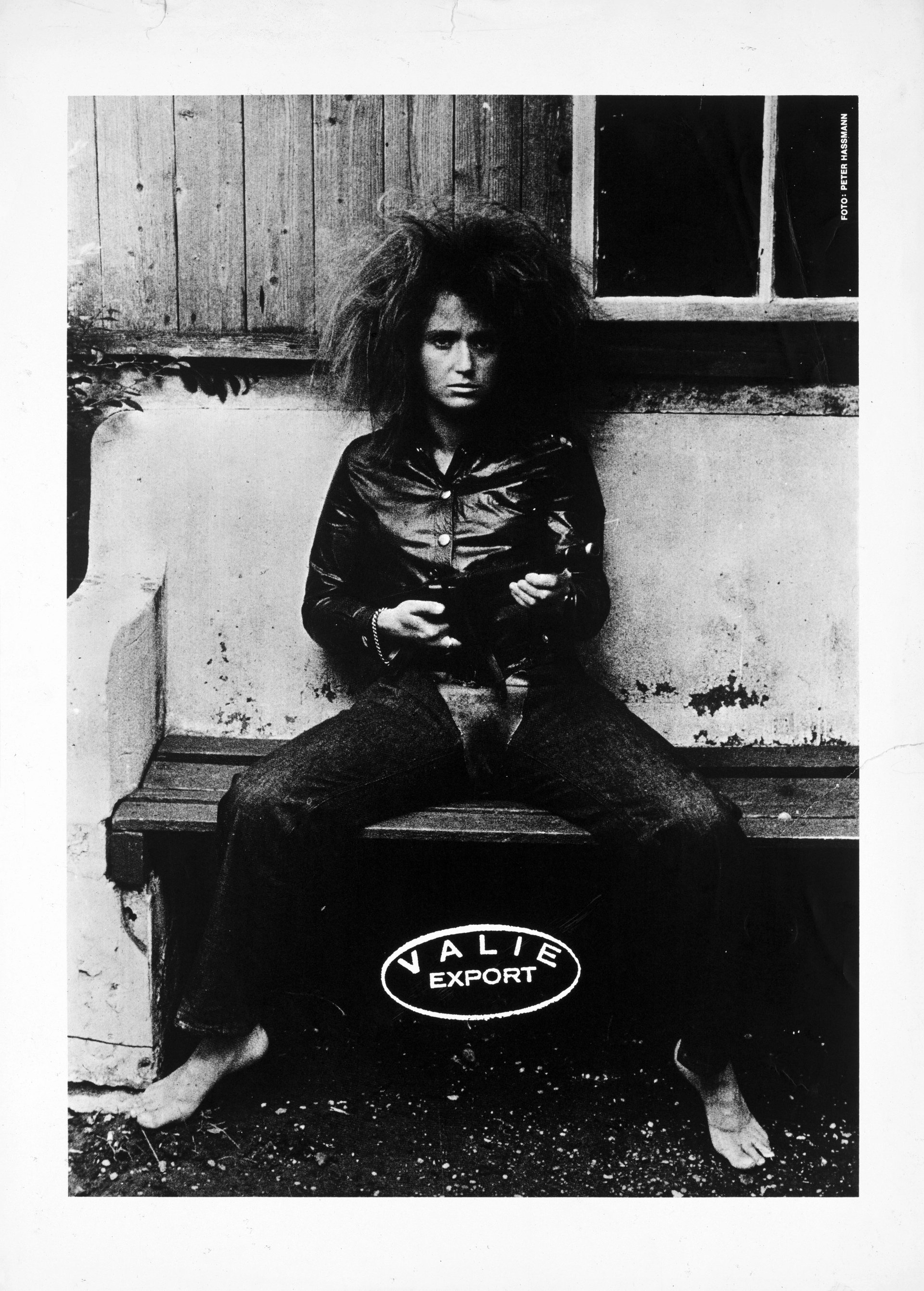

VALIE EXPORT, SMART EXPORT, 1967/1970. © VALIE EXPORT / SIAE 2025. Courtesy Thaddaeus Ropac gallery London · Paris · Salzburg · Milan · Seoul

Votre pratique pluridisciplinaire (vidéos, performances, photographies, installations, dessins) interroge les règles, codes et représentations conventionnelles du corps féminin. Lorsque vous avez commencé, la radicalité de beaucoup de vos œuvres, leur militantisme étaient-ils un passage obligé dans un contexte de « guerre des sexes » ?

Oui, c’était inévitable, dans la mesure où, lorsque je me suis intéressée au corps, mon propre corps était au centre de l’attention. Celui des autres m’intéressait, mais il me rebutait aussi. J’avais découvert le corps pendant la guerre – sous la forme de cadavres, de personnes tuées par les bombes ou qui étaient restées assises dans des bunkers, y avaient beaucoup souffert ou s’étaient évanouies. La guerre m’a permis de découvrir le corps de manière très intense. C’était en fait le centre de la guerre : le corps qui se bat, qui se cache, qui cherche, qui perd. Soit la perte d’un être cher, soit la perte de son logement. Le corps ne sait alors plus où aller. C’est pourquoi, dès l’âge de 4 ans environ, le corps était pour moi quelque chose que je comprenais ; je comprenais ce que c’était que de devoir courir se réfugier dans un bunker.

Le corps était donc déjà très important pour moi à l’époque. Tout comme mon propre corps, car, grâce à lui, je savais que lorsque l’alarme retentissait, je devais monter sur la table, et ma mère m’habillait très vite. Parfois, mes bas n’étaient pas attachés avec les jarretelles. Je les perdais lorsque nous courions dans les galeries sans casque pour nous protéger. Or, se protéger la tête était une priorité. Nous mettions une casserole sur notre tête. Ma mère en portait une, j’avais une petite poêle, ma sœur était aussi coiffée d’une casserole, et nous avons couru comme ça vers le bunker. C’était le corps que je portais avec moi.

J’avais une amie – c’était un peu plus tard – dont le père était revenu de la guerre et souffrait d’une tuberculose. Bien que ma mère me l’ait interdit, je suis allée lui rendre visite dans son appartement et j’ai vu ce jeune homme allongé là, émacié. Je l’ai touché – ma mère aurait été bouleversée si je lui avais raconté cela, mais je ne lui ai rien dit. J’ai senti que son corps était malade. Mais, pour moi, il n’était pas gravement malade. C’était un corps malade dont il fallait s’occuper et prendre soin.

Dans notre ruelle, il y avait un homme qui vivait seul. Il était un peu corpulent et plus âgé. Il était tellement stressé par les bombardements qu’il passait son temps sur son balcon et se masturbait. Lorsqu’il ne le faisait pas, il tenait son pénis dans sa main et l’exhibait. Nous, les enfants, n’avions pas le droit de lever les yeux, mais bien sûr, nous ne pouvions nous empêcher de l’observer. Il se tenait là, avec sa robe de chambre ouverte, nu, jouant en permanence avec son pénis, en train de se masturber.

Ceci pour dire que, déjà enfant, le corps m’était très proche. Quand la guerre a été finie, nous sommes retournés au cinéma pour y voir les actualités. Les soldats qui étaient déjà rentrés chez eux – pour la plupart des blessés et des hommes très perturbés mentalement – se sont assis tout près de nous et voulaient se masturber devant nous ou à côté de nous. Et tout cela était associé à la peur. Ceci a certainement influencé ma perception des hommes. J’avais pitié d’eux. J’avais peur, mais ce n’était pas une peur terrible ni de la colère. Ma peur venait du fait que cela m’était quelque chose d’étranger. Mon père est mort à la guerre, et j’ai grandi avec ma mère, nous étions trois filles.

Je ne veux pas analyser ces souvenirs en détail, car je ne souhaite pas complètement revenir sur le passé. C’est très difficile et me demande énormément d’énergie... Mais j’imagine que ces expériences ont fortement influencé mon féminisme, ma réflexion sur le féminisme, à savoir que les femmes sont fortes et doivent se défendre contre les stéréotypes ou la place qu’on leur assigne dans la société. Ces expériences ont certainement influencé et renforcé cela.

À vous écouter, avoir été confrontée très jeune à de telles situations et vécu l’expérience de la guerre a laissé sur vous une empreinte indélébile...

Oui, lorsque nous étions assis dans le bunker, nous devions nous protéger la tête avec les mains : les femmes, les mères et les enfants. Il n’y avait aucun homme. Tout le monde se tenait de cette manière parce qu’il y avait énormément de bruit à l’extérieur, et nous avions peur que quelque chose arrive. Tout cela avait donc beaucoup à voir avec le corps. On recevait moins avec l’esprit. On recevait si peu d’explications sur tout ce que le corps vivait et éprouvait. C’était une expérience physique très directe. Il n’y avait pas vraiment de réflexion consciente ou d’idées. Personne n’expliquait quoi que ce soit à un enfant. Il y avait ce sentiment que les femmes étaient fortes et que les hommes, au contraire, étaient dans une position de faiblesse à leur retour de la guerre, traumatisés... Cela a eu un fort impact et été déterminant dans le fait que je prenne par la suite cette direction féministe. Les mères doivent être fortes, car elles sont les seules à pouvoir protéger les enfants, l’appartement et les autres, et ramener de la nourriture à la maison. Dans ce sens, je comprends la situation [des femmes et des familles] dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie, mais on n’entend pas parler de ce qui se passe.

Vous avez déclaré : « Dans les années 1960, nos tentatives pour cultiver un langage direct et incontrôlé dans l’art reposaient sur l’idée que le langage dominant était une forme de manipulation. Le but était de contourner ces formes de contrôle social. [...] C’était là la force du corps féminin : pouvoir s’exprimer directement et sans médiation. » Vous avez aussi dit que votre corps était « un moyen d’exploration de la réalité sociale ». Quel était le contexte dans la société autrichienne ? Que cherchiez-vous à dénoncer ?

Le langage couramment utilisé à l’époque était encore celui du passé, du national-socialisme. Des termes s’étaient immiscés dans l’expression au quotidien. Par exemple, j’ai très tôt appris certains mots, tels que « résistance », « résistant », « conformiste », « nazi », etc. Enfant, j’entendais ces mots partout, chez moi, mais aussi à l’extérieur. Plus tard, dans les années 1960, je me suis demandé comment cela avait pu arriver. J’avais alors l’âge de réfléchir à cette question.

Ce contre quoi je me suis rebellée, c’était cette image de la femme, cette image de la mère, qui était représentée pendant la guerre. Une mère qui doit tout faire, c’est-à-dire un corps qui doit tout subir. Et aussi la façon dont cela s’est exprimé dans l’art. J’étais dans la contestation parce que je pensais que les femmes ne sont pas seulement des mères. Les femmes portent l’État, il repose sur elles. Elles doivent pouvoir décider de ce dont l’État a besoin ou de ce qui lui est nécessaire. En Autriche, que ce soit le pouvoir local, les gouvernements fédéraux, etc., tous étaient encore façonnés, influencés par l’idéologie nazie. Ce n’est que plus tard que j’ai compris que les nazis qui étaient revenus de la guerre et qui avaient besoin d’un emploi avaient été réintégrés dans le monde du travail. On ne voulait pas qu’il y ait un chômage massif. Or, à l’époque, les emplois étaient principalement réservés aux hommes. Ils ont donc occupé ces postes institutionnels où ils pouvaient encore faire valoir leurs idées et essayer d’influencer la législation et les votes. Cela m’est apparu très clairement, et je me suis dit que c’était inacceptable. Nous avons besoin de femmes qui parlent de choses complètement différentes, qui définissent ce qu’est l’État.

Ce qui était vraiment important pour moi dans les années 1960, c’était que les femmes, quelle que soit leur position, puissent montrer leurs forces et aient le droit de voter, d’avoir leur mot à dire, et ne soient pas seulement celles qui se soumettent aux lois faites par d’autres, mais qu’elles puissent elles-mêmes participer à leur élaboration. Ce sont les raisons qui m’ont amenée à ma pratique en tant qu’artiste, au féminisme, et à m’intéresser à la représentation culturelle et artistique des femmes dans notre pays.

VALIE EXPORT, Aktionshose : Genitalpanik, 1969, sérigraphie. © VALIE EXPORT. Photo : Peter Hassmann

La représentation sexuelle et la nudité sont très présentes dans votre œuvre, comme dans la photographie célèbre d’une de vos performances : Aktionshose : Genitalpanik (1969). La provocation était-elle un moyen de faire passer un message politique ?

Absolument. C’était un moyen de transmettre un message à la fois politique, social mais aussi esthétique. Il s’agissait d’un ensemble plus large de messages. Par exemple, la performance Aktionhose : Genitalpanik est partie du principe que l’on voit certes des femmes nues au cinéma, mais qu’il est interdit de « consommer » la femme nue. On ne peut pas la toucher. Elle est simplement représentée. C’est pourquoi j’ai dit : ce que vous voyez normalement à l’écran, vous le voyez maintenant en vrai ; et j’ai parcouru les rangées de la salle de cinéma ainsi vêtue pour renforcer cette affirmation de la présence, de la réalité féminine. Je me suis beaucoup intéressée à l’histoire des organes génitaux féminins, car, à l’époque, c’était quelque chose de caché, d’interdit. Pendant la préhistoire, cette connaissance des organes génitaux féminins était quelque chose de très important, une grande force et non une faiblesse. Or, chez nous, nous l’avons présentée comme telle. Niki de Saint Phalle s’en est parfaitement saisie à travers ses grands corps féminins – avec humour, pour montrer que tout cela n’est pas si grave ni aussi tragique qu’on voudrait le faire croire, et qu’il n’y a pas de désobéissance, comme le dit le sixième commandement. C’étaient des thèmes importants dans l’après-guerre, où l’Église a essayé de prendre le dessus, alors que nous savons très bien à quel point elle a collaboré avec le national-socialisme.

Certaines de vos séries, devenues iconiques, telles que Identity Transfer (1968), Body Sign Action (1970) ou Body Configurations (1972-1976), vous apparentent au body art [art corporel]. Aviez-vous des affinités avec d’autres artistes ? Vous avez mentionné Niki de Saint Phalle...

Je connaissais ses œuvres, mais, à l’époque, je n’allais pas aux États-Unis, ni ailleurs, je n’aurais pas pu me le permettre. J’étais en Suède, où je travaillais comme plongeuse dans un restaurant. On trouvait des magazines américains, et c’est là que j’ai découvert ses œuvres et beaucoup d’autres œuvres américaines.

Aviez-vous des mentors ?

Non, malheureusement, pourrais-je presque dire, car on me pose très souvent cette question. Mais c’était l’esprit du temps, et il y avait un petit groupe de féministes, c’est-à-dire de femmes qui s’intéressaient politiquement et socialement aux femmes. J’ai fait la connaissance de certaines d’entre elles. Par exemple, le collectif Blut und Rosen [Du sang et des roses] ou Carolee Schneeman, laquelle est devenue une amie très importante pour moi, ou Gina Pane, un peu plus tard. Nous avons abordé ces thèmes, parfois avec un impact extérieur, parfois sans. Pour moi, la situation en Autriche était désolante, mais j’y ai réalisé beaucoup de mes projets, donné des conférences et présenté mes expositions dès le début ; par la suite en Allemagne, en Suisse, en Angleterre et enfin aux États-Unis.

VALIE EXPORT, Tapp und Tastkino, 1968, photographie noir et blanc. © VALIE EXPORT. Photo : Werner Schulz

Dans une autre œuvre emblématique, Tapp und Tastkino (1968), vous invitiez le public à toucher vos seins à travers une boîte, transformant ainsi votre torse nu en écran de cinéma tactile. Une manière ironique et provocante, là encore, de rendre tangible ce que le regard masculin cherchait dans les médias visuels de masse. Vous avez évoqué le contexte particulier de la société autrichienne après-guerre dans lequel ces performances se sont déroulées. Ont-elles suscité des réactions qui vous ont surprise, de la part du public ou des institutions ?

J’ai présenté Tapp und Tastkino [cinéma du toucher] pour la première fois à Vienne à l’occasion d’une projection à laquelle assistaient d’autres cinéastes. L’un d’eux, suisse, s’est précipité sur scène et s’est écrié : « Est-ce encore du cinéma ? Devons-nous accepter cela ? », et ainsi de suite. J’ai immédiatement quitté la salle, car j’avais peur qu’ils détruisent la boîte, c’est-à-dire mon cinéma, que j’avais construit moi-même. J’aurais alors dû passer toute la nuit à recréer un nouveau cinéma pour Munich, où je devais me rendre le lendemain. Lors de la première Rencontre internationale des cinéastes indépendants, où de nombreux réalisateurs de nationalités différentes étaient présents, j’ai réalisé Tapp und Tastkino dans la rue, c’est-à-dire dans l’espace urbain. Peter Weibel (1) m’a accompagnée avec un mégaphone, répétant sans cesse : « Vous voyez ici VALIE EXPORT qui présente Tapp und Tastkino ! » Puis il a repris son propre discours, hurlant sur les passants. Il y a malheureusement peu d’enregistrements audio... Je me tenais sur la place Stacchus, à Munich, les gens étaient amusés, mais personne n’a immédiatement tenté l’expérience de mon Tapp und Tastkino. J’ai dit qu’il y avait de la place pour deux mains. Mais comme ils ne savaient pas ce qu’il y avait à l’intérieur, les gens n’osaient pas les y insérer. Des enfants sont également venus. Ils avaient peur que quelque chose puisse les mordre ! C’était très amusant ! Le temps imparti pour y laisser ses mains était de douze secondes, je crois. Je me suis inspirée d’une composition de John Cage [sur le modèle de « 4’33” », soit « quatre minutes trente-trois secondes de silence »]. À Munich, c’était un événement amusant. L’ambiance était détendue. Les policiers se tenaient dans le public et riaient... Il a été très bien accueilli par les médias allemands. Quelqu’un m’a même écrit du Groenland ou d’Alaska pour me dire qu’il avait lu dans le journal qu’il s’était passé quelque chose de drôle : en Allemagne, une femme se tient debout avec une boîte dans laquelle tout le monde peut toucher ses seins ! En Autriche, en revanche, Tapp und Tastkino a été censuré. Les journaux n’avaient pas le droit d’en parler.

VALIE EXPORT, SYNTAGMA (photo extraite du film), 1983. © VALIE EXPORT / SIAE 2025. Courtesy Thaddaeus Ropac gallery London · Paris · Salzburg · Milan · Seoul

Dans l’exposition de la galerie Thaddaeus Ropac de Milan, intitulée « Body Sign », votre travail dialogue avec celui de Ketty La Rocca (2). Comment avez-vous préparé cette exposition qui comporte des pièces historiques ?

Je ne connaissais pas très bien son travail. À l’époque, je ne pouvais guère voyager à l’étranger, et elle était peu représentée dans les pays germanophones. C’est pourquoi je suis particulièrement heureuse d’exposer avec elle aujourd’hui. Surtout en montrant ces œuvres qu’elle a réalisées avec ses mains. Elle m’a toujours fascinée parce qu’elle travaille sur et avec les mains. Moi aussi, j’ai beaucoup exploré ce thème. L’un de mes poèmes dit : « Mes mains sont mon identité (...) et si je perds le temps, je le retrouve dans mes mains. » Cela me relie à Ketty La Rocca, car elle considérait tout autant ses mains comme son identité. L’exposition présente de nombreuses œuvres qui traitent des mains et abordent la relation entre les mains et le langage.

La situation des femmes vous semblait-elle comparable dans d’autres pays, en particulier en Italie ?

Je pense qu’en Italie, les femmes étaient plus respectées et considérées qu’en Autriche. Nous avions toutefois à l’époque une très bonne secrétaire d’État puis ministre à la Condition féminine, Johanna Dohnal [1979-1995], laquelle s’est engagée en faveur des droits des femmes et de la culture féministe. Tout comme une excellente conseillère municipale à Vienne, Ursula Pasterk [1987-1996], qui a elle aussi fortement défendu la cause des femmes. Le gouvernement était donc conscient de l’importance de mettre davantage les femmes au centre de l’attention. Aujourd’hui, j’ai l’impression que cet engagement n’existe plus, ni en Autriche ni en Allemagne. On oublie beaucoup les droits des femmes.

Grâce à ces deux femmes politiques, il a été possible d’organiser la première grande exposition consacrée aux femmes, « Kunst mit Eigensinn » (3), dont j’ai été la commissaire avec Silvia Eiblmayr. L’architecture d’Elsa Prohaska guidait parfaitement les visiteurs à travers les œuvres ; le programme cinématographique et les conférences étaient tout aussi remarquables. C’était une exposition de qualité, soignée et très importante, qui a attiré beaucoup de visiteurs à l’époque. Une nouvelle version en sera présentée au Belvedere 21 (4).

À l’ère post#MeToo, que vous inspire le statut des femmes dans la société et l’héritage d’une génération d’artistes féministes dont vous êtes l’une des figures de proue ?

Bien sûr, on pourrait dire que le mouvement #MeToo, que j’apprécie beaucoup, est sans doute l’héritage de cette époque. Lui aussi s’oppose à l’Église et à la religion, et c’est très important : se défendre contre les répressions exercées par l’Église catholique, mais aussi toutes les autres Églises et institutions religieuses. Mais il n’y a pas d’intérêt. Il est toujours considéré comme tout à fait normal que la femme se lève tôt le matin, prépare le petit-déjeuner, emmène les enfants à la crèche et à l’école, puis aille travailler, fasse les courses l’après-midi, cuisine le soir, repasse ou fasse tout ce qu’il y a à faire, couche les enfants, etc. Des magazines féminins présentent cela comme l’image correcte de la femme – représentée en talons hauts et tailleur moulant, comme si elle cuisinait à la maison de cette manière ! C’est la tâche de la femme, son devoir. Or, l’on ne se demande pas si les hommes le veulent vraiment, s’ils sont d’accord. Je suis convaincue qu’il existe aujourd’hui nombre d’hommes qui prennent en charge ou partagent ces tâches avec les femmes et les filles. Mais cela n’est pas rendu public. J’ignore pourquoi. On dit que les hommes doivent travailler et que les femmes doivent rester à la maison. Cette opinion est toujours répandue, et elle est tout à fait destructrice.

Avez-vous néanmoins le sentiment que le mouvement féministe a eu un impact ?

Le mouvement féministe a eu un impact considérable. Les salaires ont augmenté, les conditions de travail ont été revues, tout comme les horaires. Cela a changé énormément de choses. Les gens ont pris conscience de certains problèmes, mais pas de tous, et beaucoup trop peu, il faut le dire. Dans les villes, cela a été plus facile. À la campagne, c’est encore tout autre chose. Les femmes n’ont aucune possibilité d’échapper à cette situation. Elles doivent aller travailler, emmener leurs enfants à la crèche et encore faire la cuisine le soir.

À partir des années 1990, vous avez développé une pratique qui relève de la « vidéo sculpture » et des installations expérimentales interactives. Votre travail s’arrime ensuite aux politiques internationales, dans une critique du statut des images de plus en plus violentes circulant sur Internet. Quel regard portez- vous sur votre carrière ?

Il m’est impossible d’en juger rétrospectivement. Mais actuellement, je travaille, comme je le fais depuis longtemps, sur le concept du dé. Cela recouvre tant de choses qui peuvent arriver, être le fruit du hasard ou qui sont planifiées. Un dé n’offre que six possibilités, mais celles-ci peuvent se multiplier en milliers d’autres. Et c’est ce qui m’intéresse : ce que le dé permet. C’est une idée qui me fait avancer en ce moment. À partir de ce simple geste – lancer le dé –, à partir de cet objet spécifique que je continue d’étudier sans cesse et dont je peux tirer d’autres choses malgré sa stricte simplicité, et que je peux élargir.

Travaillez-vous à d’autres projets ?

Oui, je travaille à de nouvelles œuvres photographiques, des séries. Et aussi sur une biographie – plusieurs biographies, que j’appelle Bio Bio.

Quel conseil donneriez-vous à un ou une jeune artiste ?

C’est toujours une question difficile. Réfléchir à ce que vous avez en tête, à ce que vous voulez faire, à la manière dont vous pouvez y parvenir ; réfléchir à tout cela, le mettre en pratique et faire des expériences, encore et encore. C’est le point essentiel. EXPORTer les idées !

(1) Après avoir étudié à Paris et à Vienne, Peter Weibel a fait partie du cercle des actionnistes viennois. Artiste, performeur, directeur de recherche, éditeur scientifique, il a dirigé, de 1999 à son décès en 2023, le ZKM Center for Art and Media, à Karlsruhe, en Allemagne.

(2) Sous le commissariat d’Andrea Maurer et Alberto Salvadori, en collaboration avec le studio VALIE EXPORT et Ketty La Rocca.

(3) « Kunst mit Eigensinn » [L’Art avec obstination], 29 mars-12 mai 1985, Museum des 20. Jahrhunderts, Vienne, Autriche.

(4) « Feminist Futures Forever », 5 novembre 2026-7 mars 2027, Belvedere 21, Arsenalstrasse 1, 1030 Vienne, Autriche.

« VALIE EXPORT & Ketty La Rocca. Body Sign », 16 décembre 2025-28 février 2026, Thaddaeus Ropac, palazzo Belgioioso, piazza Belgioioso, 2, 20121 Milan, Italie.