Dans votre enfance, y avait-il beaucoup d’art ?

Pas vraiment. Contrairement à Wolfgang, qui, dans sa jeunesse viennoise, passait tous ses week-ends dans les musées avec sa famille, je n’ai pas grandi entourée d’art. Mon regard s’est formé plus tard, au fil de mes reportages, surtout en Afrique. Là-bas, j’achetais des peintures un peu naïves, très narratives, réalisées par des artistes anonymes. J’ai eu un jour un coup de cœur pour le portrait d’un guerrier bara de Madagascar, puis pour une peinture, que j’aime particulièrement, d’un jeune couple annamite naviguant sur une jonque misérable dans la baie de Halong. Ces deux œuvres m’accompagnent depuis toujours comme un talisman.

Pour vos études, vous vous êtes d’abord tournée vers l’histoire...

J’ai fait une maîtrise d’histoire et de géographie ainsi qu’une licence d’histoire de l’art – j’étais incollable sur l’art roman et je pouvais détailler chaque tympan de toutes les églises que je visitais. Mais au fond, ma vraie passion, c’était la géopolitique. J’ai enseigné l’histoire dans une institution religieuse, Notre-Dame de Sainte-Croix, à Neuilly-sur-Seine. J’en garde un souvenir lumineux, au point d’avoir réalisé en 2019 un documentaire intitulé Retour à Sainte-Croix, pour lequel j’ai retrouvé par hasard une dizaine de mes anciens élèves de terminale. Mais, au bout de cinq ans, j’ai eu envie de « vivre » l’histoire d’une autre manière que dans une salle de classe. C’est ainsi que j’ai quitté l’enseignement pour me tourner vers le journalisme.

Vous avez souvent changé de vie. Avez-vous chaque fois été à l’initiative de

ces évolutions ou bien avez-vous pris les vagues quand elles passaient ?

Le hasard, toujours. Ce sont les rencontres qui ont déterminé ces changements de cap. J’ai quitté mes classes en début d’année scolaire (ce qui ne se fait vraiment pas !) pour écrire, sous le pseudonyme d’Anne Florentin, avec une amie journaliste, Elizabeth Antébi, un livre d’enquête sur la prostitution, Les Filles de Madame Claude, paru en 1975. J’ai découvert alors des talents d’enquêtrice dont je ne me sentais pas capable et, surtout, l’envie de plonger dans des mondes totalement étrangers au mien. Grimper et descendre l’échelle sociale était passionnant. Questionner aussi, être indiscrète – ce qui n’était absolument pas ma nature !

J’ai mené une double vie pendant un an : professeure la semaine, et dans l’univers des prostituées de Madame Claude le week-end. Après la parution du livre, Elizabeth Antébi et moi sommes devenues des spécialistes de cette thématique de la prostitution : du bois de Boulogne aux sordides maisons d’abattage de Barbès. Grâce à cela, une autre rencontre a été déterminante pour moi, puisqu’elle m’a conduite vers le reportage télévisé : un producteur iranien avait lu notre ouvrage et nous a proposé de faire une enquête... sur la prostitution à Paris. À partir de là, ma vocation de grand reporter était née.

Anne et Wolfgang Titze devant Grande Ferro K (1982) d’Alberto Burri.

Photo Anne & Wolfgang Titze Collection

En 1979, vous avez réalisé un documentaire sur la Légion étrangère, Des Hommes sans nom. Qu’est-ce qui vous amenée à ce sujet?

Encore une fois, par hasard. Une rencontre avec un producteur canadien qui souhaitait faire un film sur la Légion étrangère. J’ai négocié avec le ministère des Armées un contrat exclusif – chose inimaginable aujourd’hui ! Puis je me suis installée plusieurs semaines dans les Bouches-du-Rhône, à Aubagne, au musée de la Légion étrangère, quartier Viénot, pour plonger dans les archives et écrire le scénario du film. Nous avons ensuite tourné dans tous les régiments, de Castelnaudary à Djibouti, de Calvi à la Guyane. J’y ai noué de solides amitiés légionnaires.

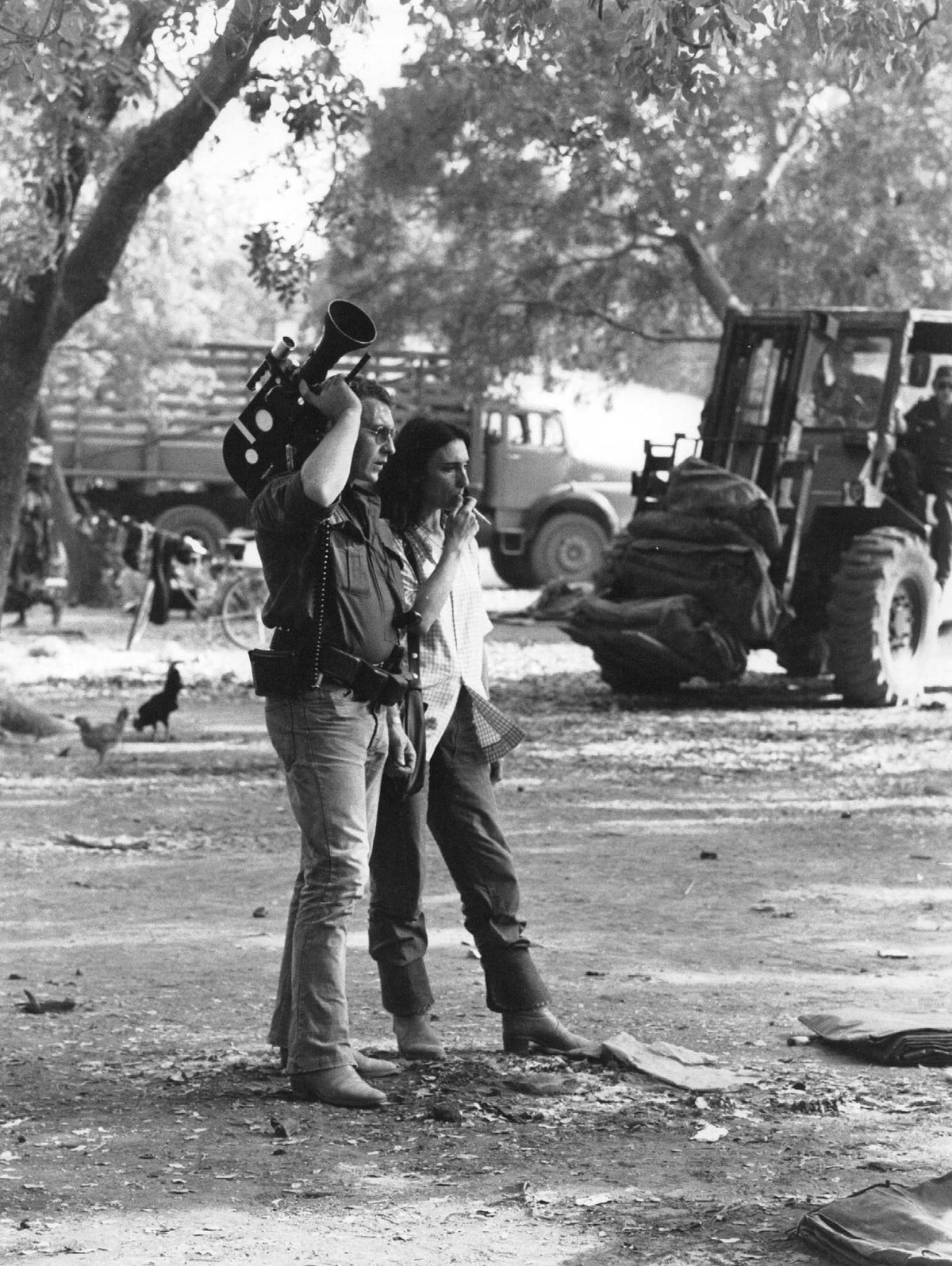

En mai 1978, alors que je couvrais pour FR3 la marée noire du pétrolier Amoco Cadiz sur les côtes bretonnes, j’ai appris que le 2e REP, régiment étranger de parachutistes, allait être parachuté sur Kolwezi, une petite ville minière du Shaba, dans le sud-est du Zaïre, où des rebelles séparatistes se livraient à de terribles exactions. Des milliers d’otages européens et africains étaient menacés de mort. J’ai aussitôt quitté la Bretagne pour rejoindre Kolwezi avec un collègue cameraman. Une véritable épopée que je raconte dans le reportage « Édition spéciale : 2e REP au Zaïre ». Nous étions la seule équipe de télévision sur place et, grâce au colonel Philippe Erulin qui commandait l’opération, nous avons été intégrés au cœur de la 4e compagnie. Nous avons vécu avec les légionnaires, filmé leur quotidien, partagé leur bivouac, pendant plusieurs semaines jusqu’à leur retour à Calvi, en Haute-Corse. L’année suivante, j’ai coréalisé avec Jean-François Chauvel pour TF1 Des Hommes sans nom (1979), un documentaire d’une heure et demie sur la Légion.

Comment êtes-vous passée de FR3 à la chaîne américaine CBS NEWS

pour la célèbre émission d’actualités hebdomadaire « 60 Minutes » ?

Grâce à la Légion, encore. Un producteur de « 60 Minutes », William K. McClure, ayant entendu parler de mon travail, m’a sollicitée pour un sujet. J’ai commencé comme associate producer pendant une dizaine d’années au cœur des soubresauts du monde, sur tous les continents. Puis je suis devenue producer – ce qui, pour une Française ne s’exprimant que dans un anglais approximatif, relevait d’un pari insensé !

J’ai eu la chance de travailler aux côtés de toutes les grandes stars de la télévision amé- ricaine, dont Diane Sawyer. Avec elle, j’ai parcouru le monde : du Ghana au Koweït, de l’Égypte à l’ex-URSS... Je proposais toujours des sujets insolites, ou réputés infaisables – et auxquels mes collègues américains n’avaient pas accès. L’un d’eux, American Girls in Paris, réalisé en 1988, a révélé les abus dans les agences de mannequins internationales, dans lesquelles des jeunes femmes, pour la plupart américaines, souvent mineures, attirées par une carrière de mannequinat à Paris, étaient la proie de prédateurs sexuels – les agents de célèbres agences ou leurs riches amis. C’était en quelque sorte #MeToo avant #MeToo.

Pourquoi avez-vous quitté « 60 Minutes » et cette carrière américaine ?

À cause d’une histoire d’amour ! Et d’une rencontre improbable avec mon mari en 1989. J’avais été invitée dans une propriété sur la Côte d’Azur, alors que je tournais en Sicile un reportage sur la mafia. J’hésitais à y aller puis, sur un coup de tête, j’ai accepté. Un soir, j’ai entendu Wolfgang jouer au piano une sonate de Frédéric Chopin. Ce fut le coup de foudre. Deux ans plus tard, nous étions mariés. Le choix d’abandonner un métier qui me passionnait fut déchirant, et il m’a fallu plusieurs années pour me sevrer de l’adrénaline des reportages.

Au premier plan : Bernar Venet, Arcs, 2003 ; au centre : Thomas Schütte, Mann im Wind I, 2018 ; à l’arrière plan : Alberto Burri, Grande Ferro K, 1982.

Photo Anne & Wolfgang Titze Collection

C’est donc par l’art que votre histoire s’est cristallisée...

Nous venions de mondes très différents. Mon mari, consultant international, cartésien, rigoureux, extrêmement organisé, prise les faits avant tout. Moi, les histoires ; et plus elles sont insolites, plus je m’y complais. Ce qui nous a réunis, c’est une sensibilité partagée qui s’est exprimée à travers l’art. Un socle magique qui nous a permis d’articuler une vie commune, en regardant, discutant, aimant ensemble des œuvres.

La première œuvre que vous avez achetée ensemble est une sculpture de Klaus Rinke, Matisse au Pacifique [1992]. Vous connaissiez cet artiste allemand ?

Pas du tout. Nous l’avons découvert par hasard dans une galerie parisienne. L’œuvre nous a plu à tous les deux. Nous étions novices, sans intention de collectionner. Nous avons vite compris qu’il fallait apprendre, visiter des musées, des expositions, lire, et, surtout, nous entourer de mentors qui nous guideraient. C’est la rencontre avec Liliane Vincy, galeriste vive et passionnée, qui a été déterminante. Elle nous a initiés aux courants artistiques des années 1960, les Nouveaux Réalistes, des artistes dont elle avait été proche, puis ceux de l’arte povera. Avec Liliane, nous avons sillonné toutes les foires, appris à regarder avant d’acheter. Grâce à elle, nous avons commencé à acquérir des œuvres importantes. Dans les années 1990, il était possible de prendre son temps. Il est arrivé que des galeries nous confient des tableaux temporairement, afin de vivre avec eux avant d’en faire l’acquisition.

Puis il y eut le sculpteur Bernar Venet. C’est lui qui nous a fait découvrir l’art minimal – lequel a constitué pendant des décennies le cœur de notre collection. Peu à peu, nous avons compris que nous ne possédions pas seulement des œuvres, mais que nous construisions une collection structurée, pensée.

Votre premier film sur l’art était un documentaire sur Pablo Picasso. Pourquoi ce choix ?

Mon ancien patron de « 60 Minutes », le producteur William K. McClure, m’avait demandé de coréaliser ce film avec lui. J’ai d’abord refusé, car il y a une centaine de films sur l’artiste ; or, je ne voyais pas ce que je pouvais apporter de nouveau. J’ai accepté par amitié. J’ai vite compris que ce projet serait pour lui un testament artistique. Nous avons tourné des images et mené des entretiens pendant trois ans, jusqu’à son décès. Le monteur Peter Callam et moi avons achevé seuls le film Pablo Picasso, a private portrait, qui est sorti en 2006.

Qu’est-ce qui vous animée pour réaliser le film Before and After sur votre propre collection ?

Je voulais renouer avec ma propre créativité, qui ne s’exprimait plus qu’à travers la collection, et les univers de nos artistes – plus de 200. Ce film répondait à un désir intime. Pour Before and After, il s’agissait de parler de nous deux, d’employer le « je » et le « nous », sans fard. Cela a été un exercice à la fois périlleux et totalement nouveau pour moi.

Comment avez-vous formulé vos partis pris sur la manière de filmer les œuvres ?

J’ai choisi de tourner dans notre parc de sculptures des Alpilles, car je souhaitais mettre l’accent sur les sculptures. Elles sont presque charnelles... Je voulais privilégier la sobriété et la concision, laisser chaque œuvre parler, évoquer une émotion, un souvenir, faire une promenade onirique guidée par nos différentes affinités : les mots et la littérature pour moi, la musique, l’opéra en particulier, pour Wolfgang. Par exemple, la sculpture de l’artiste autrichienne Valie Export [Die Doppelgängerin, 2010] m’évoquait le roman Lust [1989] de l’écrivaine Elfriede Jelinek, tandis que Mann im Wind [2018] de Thomas Schütte faisait surgir le roman Le Roi des Aulnes [1970] de Michel Tournier.

Un autre parti fut celui de la langue. Wolfgang et moi avons choisi de nous exprimer dans nos langues maternelles, l’allemand et le français. Ce fut pour lui une expérience bouleversante – il n’est pas un homme d’images ; il a découvert le film pour la première fois lors de sa projection publique.

Au premier plan : Richard Long, Eygalières Stone Work, 2016 ; à l’arrière plan : Erwin Wurm, Gate (Skin), 2021.

Photo Anne & Wolfgang Titze Collection

Collectionner, est-ce s’affirmer ou bien douter ?

Collectionner est avant tout une manière de questionner. Collectionner n’est pas posséder. C’est dialoguer, se confronter à une œuvre, accepter qu’elle vous dérange ou bien vous bouleverse. C’est se poser sans cesse des questions : cette œuvre est-elle la plus représentative du travail de l’artiste ou de son parcours ? Est- elle cohérente avec la collection ? Nous avons douté longtemps de ce mot, « collectionneurs ». Nous ne nous reconnaissions pas dans cette étiquette, et ce n’est que progressivement que nous l’avons acceptée.

La dernière œuvre que nous avons achetée est une sculpture de Markus Lüpertz, Sankt Sebastian [1987]. Nous n’avions jamais acquis d’œuvres de cet artiste, mais nous avons su d’emblée que celle-ci était pour nous, qu’elle s’intégrerait parfaitement à celles d’autres artistes allemands, tels que Georg Baselitz et Anselm Kiefer, que nous possédons.

Il nous est arrivé aussi de nous tromper, soit en achetant des œuvres qui n’étaient pas les plus représentatives d’un artiste, soit par ignorance, ou encore sur un coup de cœur. Nous avons par exemple exploré l’art indien à une époque où le monde de l’art s’ouvrait à des continents autres que le pré carré occidental. Cela a été une erreur (la mienne en particulier), car les pièces de nombreux artistes indiens sont devenues rapidement des objets de spéculation, puis ces artistes ont vite disparu du marché.

Y a-t-il des œuvres que vous regrettez de ne pas avoir achetées ?

Oui, bien sûr. J’ai quelques regrets dus à trop de frilosité, de manque d’audace de ma part, au bon moment. Wolfgang est plus entreprenant. C’est lui qui s’est engagé le premier vers l’art minimal. Mais ces manques font aussi partie de l’histoire d’une collection, qui se définit autant par ce qu’elle recèle que par ce qu’elle a laissé passer.

D’Anselm Kiefer à Fred Sandback, votre collection est très éclectique. Elle a également connu plusieurs tournants. Vous intéressez-vous parfois à la très jeune création, laquelle n’apparaît pas dans le film ?

La très jeune création, celle de la génération Z, est quelquefois déroutante pour nous. Elle se construit beaucoup avec de nouveaux supports virtuels et l’intelligence artificielle. S’engager auprès d’eux avec la même foi que jadis est important, mais les découvertes sont plus rares depuis celle de Wade Guyton. Le pire serait de se figer dans le passé de notre propre collection. Nous sommes allés par exemple à la rencontre des artistes de POUSH, lors de leur exposition au château La Coste (« Par quatre chemins. POUSH – Points de vue sur la scène actuelle », du 12 avril au 9 juin 2025, château La Coste, Le Puy-Sainte-Réparade). Puis nous visitons des galeries temporaires comme, récemment, à Salzbourg, où nous avons acquis All you can eat 1 [2024] d’une toute jeune artiste autrichienne, Emilia Auersperg.

Avez-vous revendu des œuvres ?

Il nous est arrivé de nous séparer de certaines œuvres pour en acquérir d’autres, historiques, parfois du même artiste ; de nous séparer d’artistes disparus à cause du marché très chronophage et spéculatif des années 2000. Nous avons aussi fait une vente chez Christie’s en octobre 2023 [« Loves Stories »] au profit de la fondation que nous avons créée.

Quelle est la vocation de cette fondation ?

La Fondation Anne et Wolfgang Titze est destinée à enrichir et développer notre collection par de nouvelles acquisitions, par des prêts à long terme, des donations à des musées, des institutions culturelles en France, en Suisse et en Autriche. Nous fusionnerons avec certaines fondations comme l’une d’elles, prestigieuse, dans le sud de la France, pour l’art minimal. Nous créerons des salles dévolues à certains artistes, tels Georg Baselitz, Günther Förg, Anselm Kiefer, Christian Marclay, Fred Sandback, Fabienne Verdier et beaucoup d’autres, pour des musées qui n’ont pas de moyens conséquents. Notre fondation a aussi pour vocation de soutenir des œuvres cinéma- tographiques et la musique par du mécénat. Et, comme je le dis dans le dernier plan de mon film, pour que le Before trouve un écho dans l’After.

-

Anne de Boismilon, Before & After. Histoire intime d’une collection, documentaire, février 2025.