Vous avez souvent raconté vos premiers souvenirs d’art : la découverte, avec votre mère, de Monogram (1955-1959) de Robert Rauschenberg, au Kunstmuseum de Berne, ou bien les grisailles représentant des scènes de la Bible que vous regardiez dans votre chambre d’enfant. Quels sont vos premiers souvenirs de cinéma ?

C’est Charlot ! Et Le Mystère Picasso [1955] de Henri-Georges Clouzot, que ma mère m’a emmené voir. J’avais fait une exposition intitulée « Born in Bern », en2011, à la Kunsthalle de Berne, dans laquelle j’évoquais des souvenirs d’enfance de ma ville natale, par exemple un incident au cours duquel un tramway avait déraillé puis percuté une fontaine. Plus tard, au lycée, j’ai dû voir des films de Jean-Luc Godard. Quelqu’un a écrit que j’étais le deuxième Suisse prochinois le plus con… après lui !

Et Alain Tanner*1 ?

Il y a eu une avant-garde du cinéma à Lausanne, avec une bonne cinémathèque, mais je suis parti de Suisse. J’ai vu les films d’Alain Tanner, mais je ne crois pas l’avoir jamais rencontré.

Que gardez-vous de la Suisse ?

D’abord, je suis suisse ! Je ne sais pas qui est le président de la République, parce qu’il change souvent... En Suisse, on regarde en haut, vers les Alpes, tandis qu’en Amérique, on regarde en bas, vers le Grand Canyon. Et à Zurich, il y avait Dada et Jean Arp.

Vous parlez du Mystère Picasso dans lequel Henri-Georges Clouzot montre le peintre à l’œuvre. Avez-vous dès le début associé le cinéma à la peinture ?

Oui, mais je ne m’en suis rendu compte que bien plus tard. Si je me suis intéressé au cinéma, c’est parce qu’Andy Warhol avait ouvert la voie dans ce domaine. Il avait bien senti ce rapport entre la peinture et le cinéma. Je l’ai rencontré à New York, la première fois que j’y suis allé, en 1967 – j’ai fait le voyage depuis le Canada où je me trouvais avec Jean Tinguely, dont j’étais assistant.

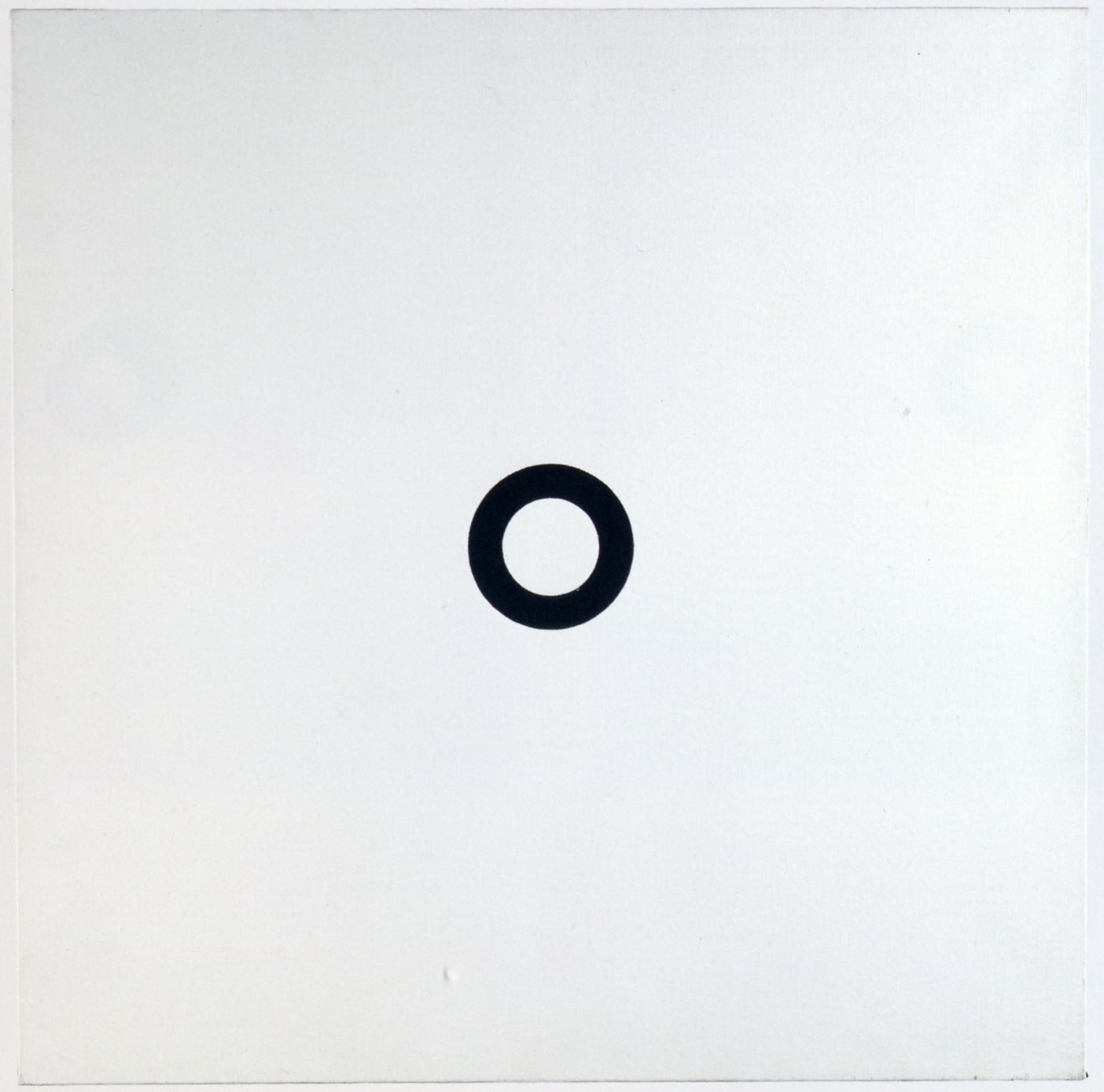

Votre premier Cercle noir sur un fond blanc apparaît dans un film de Jacques Sandoz, It’s my life (and I do what I want) (1966). Le cinéma pourrait-il, d’une certaine façon, être l’un des berceaux de votre art ?

Je ne le crois pas. J’ai une fascination pour le cinéma, pourtant, lorsque le groupe Zanzibar*2 s’est constitué, j’en ai fait partie, mais j’étais assez fier de ne pas vouloir faire de film. J’étais producteur avec Sylvina Boissonnas, laquelle mécénait le groupe – il fallait être deux pour faire une société. Un jour, j’ai été contrôlé, alors que je n’avais pas mes papiers sur moi. J’ai dit que j’étais producteur de cinéma. Je n’ai pas dit que j’étais peintre, pour avoir l’air un peu plus sérieux ! Ce qui m’intéressait, c’était la peinture – évidemment, nous prenions tous des caméras Super 8 et filmions tous n’importe quoi. Je l’ai

fait aussi, mais je ne sais pas faire un film.

Qu’en est-il d’Un film porno (1968), dont il a été dit que ce n’est pas un film et pas du porno ?

C’est un film en Super 8, de 3 minutes 30 secondes, qui fait partie des productions de Zanzibar. Je l’ai fait dans le sillage du cinéma underground américain. Caroline de Bendern, mon amie de l’époque, était là. Pierre Clémenti, avec qui j’étais ami, aussi. Ils étaient acteurs, alors ils ont joué dans le film. J’habitais rue du Dragon, dans une commune où vivaient d’autres personnes du cinéma comme Jean-Pierre Kalfon ou Valérie Lagrange. J’ai jeté la caméra par la fenêtre, pour filmer la chute. La caméra s’est cassée. Et j’ai porté le film à développer. À l’époque, Kodak vous renvoyait les films ratés… J’ai fait d’autres montages de mes images, que j’ai brûlés. Un film porno est devenu un film rétrospectivement, car Caroline l’a conservé et qu’elle et Clémenti étaient des stars.

Olivier Mosset, Untitled, 1970, acrylique sur toile, collection Pinault. Courtesy de la Pinault Collection. Photo J.-F. Mollière

Quels étaient vos liens avec Philippe Garrel ?

Avec Zanzibar, Philippe Garrel, qui venait de faire Marie pour mémoire [1967], a réalisé Le Révélateur [1968]. À ce moment, il avait des dettes. Sylvina Boissonnas l’a aidé, et a financé ses films suivants. Il était impressionnant, car il ne parlait pas. Mais j’étais surtout ami avec Serge Bard, qui était étudiant à Nanterre et voulait faire un film. Nous sommes allés voir Sylvina. Le film de Serge Bard, Détruisez-vous [1969], empruntait son titre à un slogan de Mai-68 : « Aimez-nous, détruisez-vous ! » Ensuite, Sylvina Boissonnas a publié un catalogue des films de Zanzibar – Seth Siegelaub, commissaire et grand promoteur de l’art conceptuel, a fait un an plus tard un catalogue sans exposition, Catalogue for the Exhibition (1969).

Vous avez raconté que Salvador Dalí est venu sur le tournage de Fun and Games for Everyone (1968) de Serge Bard, un film dans lequel apparaît Amanda Lear. Connaissiez-vous son travail lié au cinéma ?

Serge Bard a filmé le vernissage de mon exposition à la galerie Rive Droite. Salvador Dalí est venu, ainsi que Mijanou Bardot, la sœur de Brigitte Bardot, et Patrick Bauchau qui joue dans La Collectionneuse [1967] d’Éric Rohmer. J’avais vu le film de Dalí, Un chien andalou [1929, coécrit avec Luis Buñuel], qui fait partie de la culture, comme les films de Dziga Vertov, mais ce n’était pas cela que j’avais en tête à l’époque. Salvador Dalí m’avait dit de venir le voir à l’hôtel Meurice [à Paris]. Je l’ai fait, et il m’a reçu une demi-heure. Il était très au courant de ce qui se passait sur la scène artistique – il connaissait par exemple l’artiste Malcom Morley. Il m’a parlé en français, sans accent, et très généreusement, d’artiste à artiste.

Connaissiez-vous les films de Martial Raysse, que défendait le critique d’art Otto Hahn qui suivait aussi votre travail ?

Oui, j’ai vu les films de Martial Raysse, comme Jésus-Cola de 1966. Pour moi, c’est la même mouvance qu’Andy Warhol, qui avait dit qu’il fallait faire du cinéma. Ensuite, il y a eu l’arrivée de la vidéo. J’ai toujours pensé que le cinéma est l’art du XXIe siècle, mais, moi, j’en suis resté à la peinture, et j’aime la peinture, Barnett Newman ou Jackson Pollock, au-delà du langage… Le cinéma peut être sérieux, mais c’est aussi un business.

Le cinéma expérimental a de commun avec la peinture qu’il est une forme de bricolage de l’image…

Il y a même des films abstraits. Et les sculptures de Jean Tinguely bougent, alors qu’avec mes peintures, je fais quelque chose de statique. La peinture, ce n’est pas la vie, c’est plus concret. Comme l’a dit Ad Reinhardt, la peinture, c’est la peinture, et la vie, c’est la vie. Il y a une différence.

Vous avez peint sur fond blanc la lettre A en 1964, puis un cercle noir en 1966, qui est peut-être aussi un O. Quel est votre rapport au langage, à la phrase, au mot, au signe ?

En 1964 et 1966, j’ai fait deux toiles avec des mots ou des acronymes, que j’ai exposées en Suisse : The End, qui a justement un rapport au film, et RIP – j’ai aussi réalisé un court métrage intitulé The End. Personne ne les a vues parce que je les ai détruites. Ben a également créé des toiles avec des lettres. Ensuite, j’ai fait des chiffres. J’avais vu les œuvres de Robert Rauschenberg, et je me suis dit que si c’était de l’art, on pouvait tout faire. Jasper Johns a eu sur moi encore plus d’impact. Il y avait également Francis Picabia, mais il m’a moins marqué. Quand j’étais au lycée en Suisse, je m’intéressais à la poésie, à Stéphane Mallarmé en particulier, car un de mes professeurs avait étudié « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard » [poème paru en 1897] – mais il n’en parlait pas. C’est peut-être cette recherche typographique mallarméenne qui m’a conduit à la peinture. En 1964, alors que je travaillais à Lausanne avec Jean Tinguely sur une grande sculpture pour une exposition, j’ai vu une toile de Piet Mondrian dans les collections nationales suisses, qui m’a beaucoup marquée.

Au sein de BMPT*3 – qui ne formait pas vraiment un groupe comme vous l’avez souvent dit – Michel Parmentier et Niele Toroni ne se sont pas intéressés au cinéma, mais Daniel Buren, si. En 1968, c’est-à-dire l’année où vous avez sorti Un film porno, il a réalisé Interruption, une série de huit films en Super 8, présentés à la galerie Yvon Lambert, en 1969, dans un Scopitone. En avez-vous parlé avec lui ?

Il s’intéressait au cinéma depuis un moment, il a un temps voulu réaliser des documentaires, mais je ne l’ai appris que bien plus tard, et je n’ai pas vu ses films. Guy Debord aussi a été cinéaste. À l’époque, nous discutions du situationnisme, mais je ne savais pas qu’il faisait des films.

BMPT, Zanzibar, les Hells Angels… Les groupes sont-ils confortables pour vous ?

J’y ai également pensé… mais cela n’a jamais été planifié comme tel. BMPT – que nous n’appelions pas ainsi – a commencé en 1966, deux ans avant Zanzibar. Daniel Buren, Niele Toroni et Michel Parmentier n’étaient pas au vernissage de ma première exposition, celle que Serge Bard a filmée. Dans la suite de 1968, j’ai rencontré des gens qui faisaient de la moto. J’en ai acheté une. Il y avait un garage rue de Lappe, à côté de mon atelier. Certaines de ces personnes sont devenues des Hells Angels. Et tout s’est un peu mélangé.

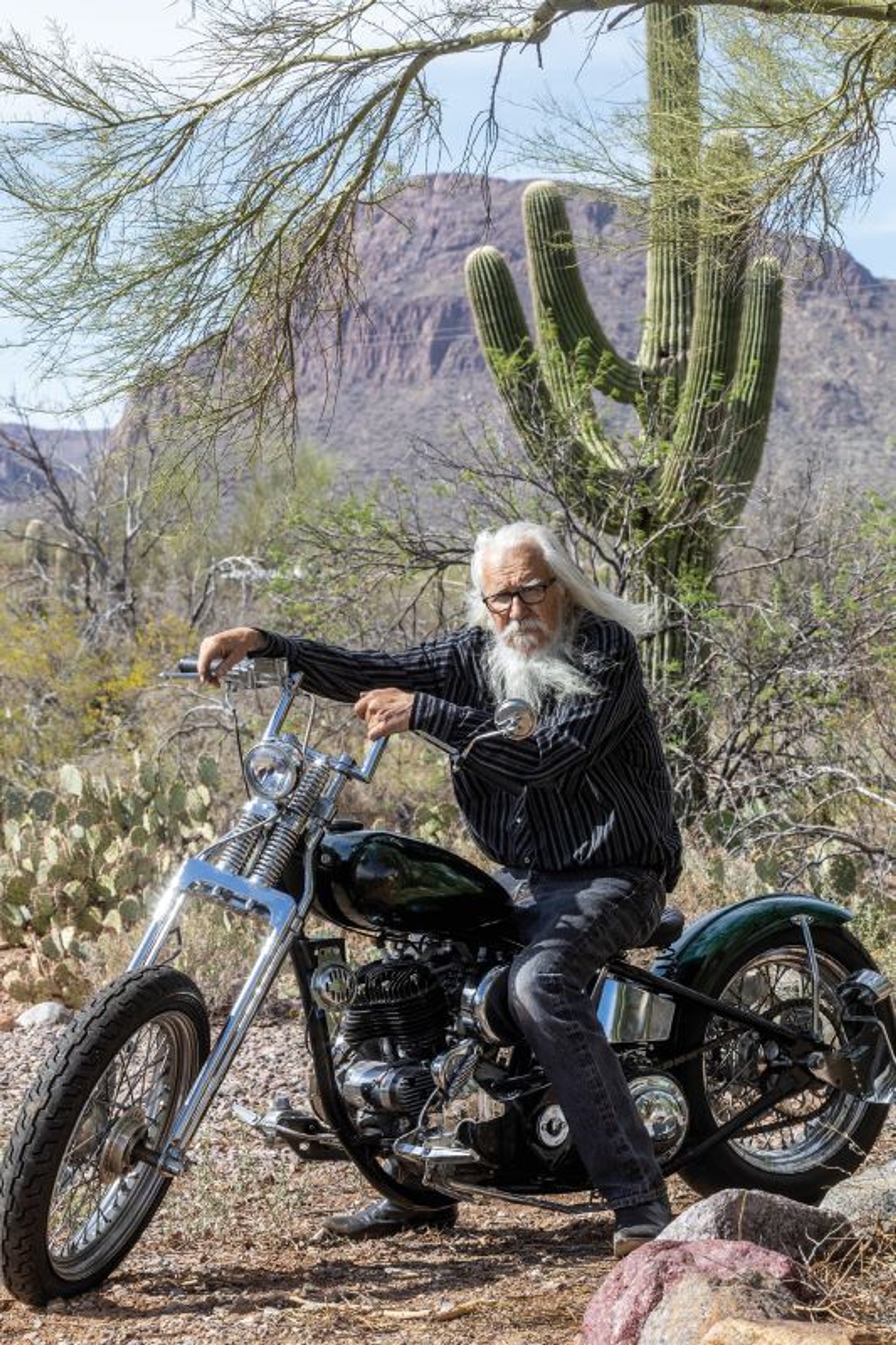

Olivier Mosset. Photo D.R.

Comment est né votre goût de la moto ?

La moto, ça a commencé à Paris, à partir de 1969-1970. J’ai vendu une toile pour le prix d’une Harley-Davidson. Philippe Garrel avait fait un tour en moto avec Frédéric Pardo. Il avait une moto cassée à Rome, qu’il m’a donnée. Elle était assez spectaculaire. Je suis allé la chercher, et nous l’avons réparée. Je n’allais pas aussi vite que les Triumph ou les Norton*4, donc je partais en avance et je les retrouvais sur la route. Ensuite, j’ai eu une moto plus puissante. J’ai d’ailleurs publié un livre intitulé Aux anges [2010], aux Presses du réel : un ensemble de textes et d’images anonymes de bikers que j’ai réunis.

Lorsque vous alliez à New York, avant de vous installer durablement aux États-Unis en 1977, fréquentiez-vous la Film-Makers’Coop et l’Anthology Film Archives*5 ?

Oui, et nous allions montrer nos films chez Jonas Mekas – il existe un film dans lequel lui et moi jouons deux clochards. Nous avions aussi des rapports avec des personnes qui faisaient des news, c’était l’époque de la guerre du Vietnam.

Avez-vous rencontré le cinéaste Kenneth Anger ?

Je l’ai rencontré bien après, à Santa Fe [au Nouveau-Mexique, aux États-Unis]. Je lui ai raconté que j’avais un ami qui avait joué son rôle dans un film. Évidemment j’avais vu Scorpio Rising [1963]. Il y a eu une première phase du cinéma expérimental avec Jack Smith, Andy Warhol, Kenneth Anger, Taylor Mead, puis une seconde phase, dont j’étais plus familier, avec Eric Mitchell, Melvie Arslanian, Amos Poe...

Plus tard, vous avez aussi produit le film T.S.O.Y.W. [The Story of Your Weekend] (2007), réalisé par Amy Granat et Drew Heitzler. De quoi s’agit-il ?

Un jour, j’ai lu une biographie de Jean Genet par Edmund White [1993] : il disait qu’il avait un projet de tourner un film inspiré du roman de Goethe, Les Souffrances du jeune Werther [1774] devant Beaubourg… mais la « dame » dont Werther est amoureux est une moto. J’en ai parlé avec Steven Parrino, puis nous avons évoqué ce sujet avec Amy Granat, une réalisatrice dont je respecte beaucoup le travail. L’idée était d’aller voir les œuvres du land art. Amy devait filmer et Steven, faire la musique, mais il s’est tué en moto [en 2005], alors j’ai oublié cette histoire. Des années après, on m’a dit que l’artiste et cinéaste Drew Heitzler avait entendu parler dece projet, qu’il avait écrit un scénario, et obtenu une bourse à Los Angeles. Je me suis dit qu’il fallait relancer l’idée, et le film a été montré à Beaubourg.

Easy Rider (1969), le célèbre film de Peter Fonda et Dennis Hopper, dans lequel ces derniers jouent avec Jack Nicholson, était-il aussi une source d’inspiration ?

En 1969, j’étais proche de gens comme VLR (Vive la révolution !), un mouvement un peu plus cool que la gauche prolétarienne. Au sein de ce mouvement s’était entre autres organisé le Front de libération des jeunes, dirigé par Richard Deshayes, qui avait été aveuglé par une grenade en 1971. Il parlait d’Easy Rider et de cette vision de la liberté qu’il y a dans la moto, et qui apparaît dans The Wild Angels [Les Anges sauvages, 1966], l’un des premiers films à forger le mythe des bikers dans le cinéma américain. Mais Easy Rider a aussi eu du succès parce que les motos et la musique sont vraiment bien.

Qu’est-ce qui vous a conduit à NewYork en 1977 ?

Je suis allé à New York parce que c’était là-bas que ça se passait. Quand je suis arrivé, c’était déjà l’époque du postmodernisme et du néo-expressionnisme, de Julian Schnabel, David Salle, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat… Je les ai tous croisés – Schnabel et Haring m’ont même acheté une toile –, mais j’étais plutôt un antagoniste. Je me disais que j’aurais besoin d’enseigner, alors je suis retourné à l’école à Columbia, car je n’avais que mon bac suisse. Puis j’ai rencontré des personnes qui faisaient du monochrome. J’ai fait partie de l’exposition mythique « The Times Square Show », en juin 1980. Le collectif artistique Colab [Collaborative Projects, Inc] avait transformé un ancien salon de massage en un espace d’art alternatif ouvert 24 heures sur 24, et présentait les œuvres de plus de cent artistes, dont Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Kenny Scharf, Jenny Holzer, Kiki Smith et David Hammons.

Vous avez aussi joué dans Downtown 81*6 d’Edo Bertoglio. Quels étaient vos rapports avec cette scène new-yorkaise à l’époque ?

Je connaissais tous ces gens. Glenn O’Brien avait écrit Downtown 81 – je fais une traversée en moto pendant quelques secondes. Le film a été redécouvert ; la bande-son avait disparu, ils ont dû la refaire. La scène du graffiti était importante, on en voyait sur les wagons de métro. Ces artistes avaient vraiment inventé quelque chose. L’un des pionniers s’appelait Taki 183 ; il était d’origine grecque américaine. Fab Five Freddy, qui était aussi graffeur, connaissait bien la peinture.

Connaissiez-vous l’artiste pluridisciplinaire new-yorkais Rammellzee, lequel est aujourd’hui exposé au Palais de Tokyo*7 ?

Oui, je l’ai rencontré, je suis même allé chez lui, dans son atelier. Il n’était pas connu comme il l’est actuellement, c’est arrivé après coup. Mais ce que nous faisions en peinture était assez loin de cela, nous étions vraiment ailleurs. La musique et la peinture étaient très mélangées. Il y avait à New York des boîtes de nuit comme le Mudd Club ou le CBGB. J’y ai croisé Debbie Harry. À un anniversaire de Keith Haring, j’étais assis à côté de Madonna, mais je ne l’ai même pas reconnue. À l’époque, on suivait le mouvement, on ne se rendait pas compte…

Encore un mot sur une vidéo que vous avez présentée à Lausanne en 2004, à Circuit. De quoi s’agissait-il ?

C’est une vidéo intitulée Last Run at Montriond 14, qui documente un événement ayant eu lieu le 31 décembre 2004 dans cet artist-run-space à Lausanne. Steve Paley, le pilote d’une Chevrolet Malibu, a fait vrombir le moteur au point de remplir l’espace de fumée, et de faire sortir tous les spectateurs. Et il a fait tourner les roues jusqu’à laisser des traces noires sur le sol.

Aujourd’hui, vous vivez à Tucson, en Arizona. Faites-vous un lien entre le désert et l’abstraction ?

Non, ma pratique a quelque chose d’autonome. En Arizona, il n’y a pas besoin de mettre de casque, ce n’est peut-être pas une bonne idée, mais c’est plutôt sympathique. La peinture que j’essaye de faire précède tout cela.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?

Après l’élection de Donald Trump, je suis retourné dans mon atelier, j’ai même fait les châssis et tendu les toiles moi-même. Et puis, avec la commissaire Sarina Basta, je travaille actuellement à un projet intitulé Sous apparence, codéveloppé avec Marie-Agnès Gillot, Maxime Thomas et Brian Bagley. C’est un projet collaboratif de danse autour du dernier atelier de Piet Mondrian et de sa passion pour la danse et le jazz.

-

*1 Réalisateur suisse (1929-2022), pionnier du Nouveau Cinéma suisse.

*2 Collectif d’artistes et de cinéastes d’avant-garde, actif à la fin des années 1960.

*3 Acronyme formé par les initiales de noms des artistes Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niele Toroni.

*4 Deux marques de motos anglaises des années 1950-1960.

*5 La Film-Makers’ Cooperative est une organisation fondée en 1961 à New York et l’Anthology Film Archives, une cinémathèque new-yorkaise qui a ouvert en 1970, sous l’impulsion, chacune, d’artistes et de cinéastes expérimentaux d’avant-garde, parmi lesquels Jonas Mekas.

*6 Film tourné en 1980-1981, avec Jean-Michel Basquiat dans le rôle principal, sorti vingt ans plus tard.

*7 «Rammellzee. ALPHABETA SIGMA (Face A)», 12 juin-7 septembre 2025, Palais de Tokyo, Paris.