Gabriele Münter (1877-1962) est une artiste rare de ce côté-ci du Rhin. Les publications en français qui lui sont consacrées se comptent sur les doigts d’une main, tandis que la manifestation dédiée à son œuvre au musée d’Art moderne de Paris est la première rétrospective jamais organisée dans l’Hexagone – une exposition plus concise, « Une artiste du Cavalier bleu », l’a précédée en 2004-2005 au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Cette rareté dans le paysage artistique français est un symptôme typique d’un processus d’invisibilisation des femmes, désormais identifié et étudié, et dont est responsable, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la majorité des acteurs de l’histoire de l’art (conservateurs, professeurs, auteurs, éditeurs…).

Dans le cas de Gabriele Münter, pourtant reconnue de son vivant, un événement de sa vie personnelle a sans doute contribué à renforcer cette invisibilisation. Compagne pendant une quinzaine d’années de Vassily Kandinsky – considéré, pour son apport à l’abstraction, comme l’un des héros de la modernité –, elle est longuement restée dans l’ombre de celui-ci. En témoignent les titres traduits en français de certaines expositions ayant eu lieu au cours de ces dernières décennies : « Münter et Kandinsky : biographie d’un couple », « Kandinsky et Münter à Murnau et Kochel », « Münter. Les années avec Kandinsky », « Münter. Avec Kandinsky à Murnau », etc. Ce phénomène d’invisibilisation a également touché de nombreuses artistes modernes telles que Georgia O’Keeffe, Anni Albers, Sophie Taeuber-Arp ou Lee Krasner, dont la reconnaissance a été freinée en France et ailleurs par l’aura de leur partenaire, également artiste (respectivement Alfred Stieglitz, Josef Albers, Hans Arp, Jackson Pollock). Après Sonia Delaunay en 2014-2015, Paula Modersohn-Becker en 2016, Toyen en 2022 et Anna-Eva Bergman en 2023, le musée d’Art moderne de Paris poursuit une mission qu’il s’est donnée depuis une dizaine d’années : celle de présenter des artistes femmes du XXe siècle dont la carrière est liée à la capitale française. L’occasion est donc aujourd’hui offerte au public de découvrir la richesse de l’œuvre de Gabriele Münter, l’une des figures importantes de l’expressionnisme, à travers un parcours chronologique conçu par les commissaires Isabelle Jansen et Hélène Leroy.

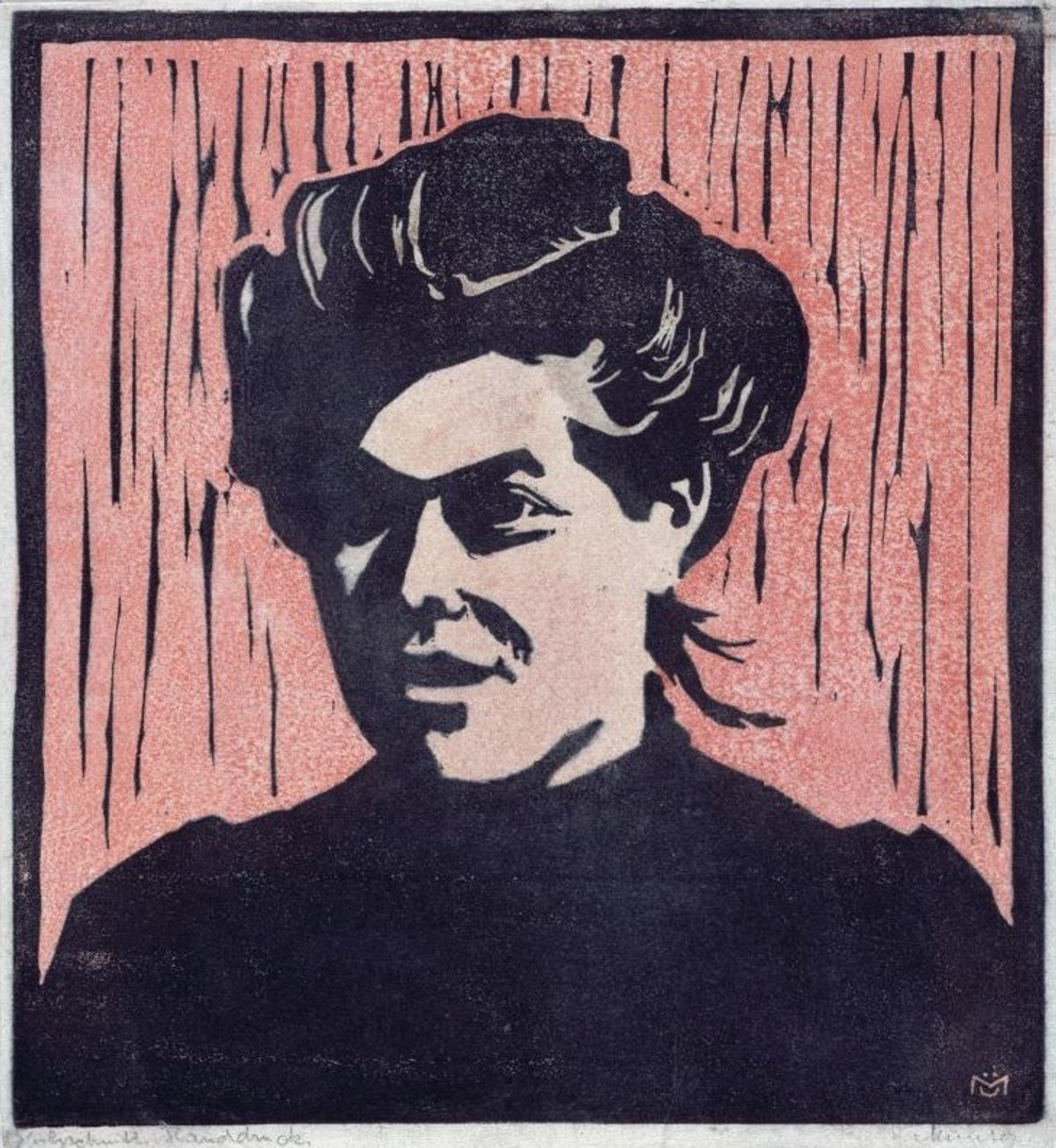

Gabriele Münter, Portrait de Marianne von Werefkin, 1909, peinture sur carton, Lenbachhaus Munich, Allemagne. Courtesy de la Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München et du Gabriele Münter Stiftung

LE TEMPS DES VOYAGES

Issue d’une famille aisée, Gabriele Münter vient à l’art par le dessin puis par la photographie, qu’elle pratique assidûment autour de 1900 et dont elle tire un sens aigu du cadrage. En Allemagne et en France, elle fréquente plusieurs écoles d’art privées, et ce, jusqu’à la fin des années 1920, bien après qu’elle eut accédé au statut d’artiste confirmée. Les peintures qu’elle rapporte d’un voyage effectué en Tunisie en 1904-1905 sont réalisées dans une touche post impressionniste. De son apprentissage de la gravure sur bois à l’atelier-école des graphistes Heinrich Wolff et Ernst Neumann, à Munich, en 1902, elle conserve le goût des aplats de couleur et du cerne sombre. À cela fait bientôt écho la révélation du travail d’Henri Matisse et des autres représentants du fauvisme (Robert Delaunay, André Derain, Othon Friesz, Albert Marquet…), lors de son séjour parisien en 1906-1907. La série de portraits linogravés d’Aurélie, la domestique de la pension où elle loge, frappe pour sa radicalité. L’artiste joue, au gré des tirages, avec les tons sombres des parties non évidées de la matrice et celles en réserve, encrées de tons éclatants – bleu canard, rouge rosé et jaune. Quant au portrait de Vassily Kandinsky, gravé au même moment, il comprend un arrière-plan coloré et abstrait, ceint d’épais traits bleu foncé, qui annonce les recherches de Gabriele Münter sur la simplification formelle menées à Munich à la fin des années 1900.

De retour en Allemagne, après avoir exposé pour la première fois au Salon des Indépendants et au Salon d’Automne (1907), Gabriele Münter délaisse donc l’esthétique postimpressionniste qui était la sienne pour cette approche renouvelée. Elle associe couleurs franches, formes synthétiques, cernes et fonds monochromes, abandonne les effets de perspective, accentue l’expressivité de son style. Là encore, c’est dans le domaine du portrait que la jeune femme se livre aux recherches les plus audacieuses, à l’exemple de l’effigie de son amie Marianne von Werefkin (1909) qui rappelle La Femme au chapeau d’Henri Matisse (1905), probablement vu chez Gertrude et Leo Stein, à Paris. De même, À l’écoute (1909), portrait du peintre Alexej von Jawlensky, n’est pas sans évoquer d’autres œuvres d’Henri Matisse, dont Marguerite (1907), qui reflète le primitivisme grandissant des avant-gardes européennes.

LA RECONNAISSANCE ET L’OUBLI

Cette même fascination primitiviste se retrouve d’ailleurs au sein du Blaue Reiter (Le Cavalier bleu), groupe fondé en 1911 par Gabriele Münter avec Vassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke et quelques autres, et caractérisé par une aspiration intérieure et spirituelle, l’abolition de la hiérarchie entre les arts dits « majeurs » et « mineurs », ou encore la correspondance entre les cultures anciennes et la création contemporaine. Ainsi, Gabriele Münter se passionne pour les dessins d’enfant, qu’elle transpose étonnamment en peinture – Maison (d’après un dessin d’enfant)(1914)–, et pour les arts populaires comme les fixés sous verre du sud de la Bavière, les sculptures traditionnelles russes ou les statuettes votives allemandes – Nature morte au saint Georges (1911). Parallèlement à l’aventure collective du Blaue Reiter, elle bénéficie à cette époque de plusieurs expositions personnelles, notamment dans l’importante galerie berlinoise Der Sturm. La période de la guerre est marquée par sa séparation d’avec Vassily Kandinsky et son installation en Scandinavie où elle reçoit un accueil enthousiaste parmi les cercles artistiques locaux – une rétrospective de son œuvre réunissant pas moins de 130 pièces est ainsi organisée en 1918 à Copenhague.

La suite de l’exposition porte sur le retour de l’artiste en Allemagne en 1920 et ses conséquences. Elle réinvente en partie sa peinture, marquée par l’esthétique froide et statique de la Neue Sachlichkeit, ou Nouvelle Objectivité (Otto Dix, Georg Schrimpf, Carl Grossberg…), qui fleurit sur les cendres de la guerre et le chaos de la république de Weimar – Villa les Fleurettes (Paris) (vers 1929-1930). Mais ce sont surtout ses dessins, occupant un vaste mur du musée d’Art moderne, qui retiennent le regard par leur épure, leur sens de l’espace et leur capacité à saisir en deux ou trois traits des corps de femmes émancipées – La Lettre (Femme lisant), vers 1927, et L’Incomparable (S. v. H.), vers 1928.

L’ultime section du parcours est consacrée aux dernières décennies de la vie de Gabriele Münter. Installée définitivement dans le bourg de Murnau, en Haute-Bavière, où elle avait acquis une maison dès 1909, elle revient à l’expressionnisme qu’elle synthétise davantage (Rue principale de Murnau avec attelage, 1933) tout en approfondissant certaines recherches plus austères. Les années d’après-guerre seront celles de la reconnaissance. Des musées achètent ses tableaux, et une exposition itinérante voyage dans vingt-deux villes allemandes entre 1949 et 1953. L’artiste est également invitée à participer à la Biennale de Venise (1950) puis à la Documenta (1955), à Cassel, deux événements majeurs de la scène artistique internationale. À l’occasion de son 80e anniversaire, en 1957, elle offre à la Lenbachhaus, à Munich, de nombreuses œuvres de Vassily Kandinsky et de leurs amis du Blaue Reiter, ainsi que trente-cinq de ses peintures et un grand nombre de dessins. Paradoxalement, ce geste nuit à sa postérité. Le titre de « sauveuse » de la production ancienne du Russe, tend, après sa mort survenue en 1962, à la reléguer au statut de témoin et à occulter, pour longtemps, son propre travail.

-

« Gabriele Münter. Peindre sans détours », 4 avril-24 août 2025, musée d’Art moderne de Paris, 11, avenue du Président-Wilson, 75116 Paris.