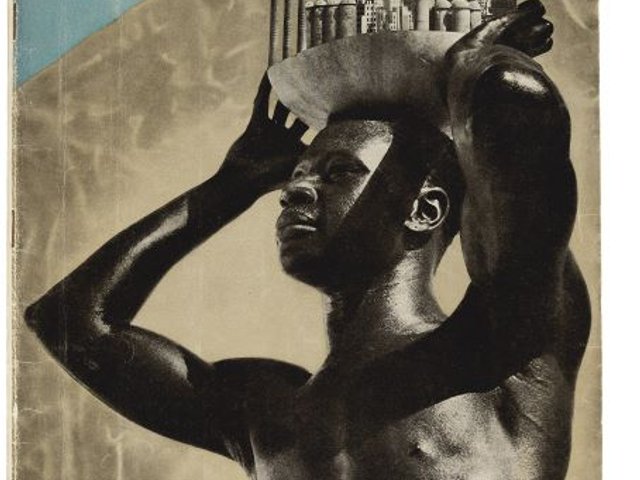

Plus de 3 600 objets, 6 000 spécimens naturalistes, 370 manuscrits, 70 ossements humains, près de 6 000 photographies, 15 000 fiches d’enquêtes thématiques, sans compter les 250 enregistrements sonores et 3 600 mètres de film, telle est la moisson exceptionnelle de documents collectés par la mission ethnographique et linguistique conduite entre 1931 et 1933 par l’ethnologue français Marcel Griaule et immortalisée par l’écrivain Michel Leiris dans son ouvrage L’Afrique fantôme, paru en 1934 aux éditions Gallimard.

Près d’un siècle plus tard, force est de constater que le contexte qui a vu naître cette vaste entreprise visant à sauvegarder dans l’urgence des cultures menacées de disparition est désormais interrogé par les chercheurs à travers le prisme de la décolonisation. Par son invitation faite à une dizaine de scientifiques français et africains à mener des contre-enquêtes de terrain dans une trentaine de localités traversées par la mission, le musée du quai Branly – Jacques Chirac, à Paris, s’est ainsi proposé de « décentrer le regard pour dissiper les angles morts », selon les propres termes de l’anthropologue Gaëlle Beaujean, laquelle a orchestré avec rigueur cette ambitieuse exposition intitulée Mission Dakar-Djibouti (1931-1933) : contre-enquêtes. Celle-ci, au travers de quelque 350 objets et de nombreuses archives, est également une formidable invitation à remettre en lumière les protagonistes invisibilisés de cette aventure : interprètes, informateurs, artistes, prêtres, initiés, chefs de canton, mécaniciens, manœuvres, mais aussi femmes européennes comme africaines.

Une discipline naissante

On aurait tort, cependant, de sous-estimer le caractère résolument pionnier de cette aventure tant scientifique qu’humaine. S’appuyant en grande partie sur les acquis de la célèbre Croisière noire Citroën (1924-1925), Marcel Griaule, jeune ethnologue de 32 ans, caresse alors le rêve d’accomplir un vaste périple transafricain afin de mettre en application les méthodes rigoureuses dispensées par l’Institut d’ethnologie de l’université de Paris, fondé en 1925.

« Une boîte de conserve, par exemple, caractérise mieux nos sociétés que le bijou le plus somptueux ou que le timbre le plus rare », tel est alors l’enseignement prodigué par Marcel Mauss, le maître de Marcel Griaule. Sur un cliché pris en mai 1931 dans les salles du musée d’Ethnographie du Trocadéro, le jeune ethnologue pose fièrement avec ses compagnons devant le bateau métallique démontable de la mission, quelques jours à peine avant le grand départ. On y reconnaît, de gauche à droite, le musicologue André Schaeffner, le linguiste Jean Mouchet, le muséologue Georges Henri Rivière, Michel Leiris (lequel fera office de secrétaire archiviste), Michel Oukhtomsky, Marcel Griaule (auquel sera attribuée, sans doute à tort, l’exclusivité des photographies), l’opérateur cinématographique Éric Lutten, le mécanicien Jean Moufle, le peintre Gaston-Louis Roux et Marcel Larget, le responsable de l’intendance et du matériel. Sont absents du cliché le naturaliste Abel Faivre ainsi que l’ethnologue d’origine polonaise Deborah Lifchitz, recrutée en 1932, la seule femme de la délégation, à laquelle l’exposition rend un très bel hommage.

Bénéficiant d’une campagne médiatique sans précédent (destinée à séduire sponsors et mécènes), la mission obtient en outre un financement exceptionnel de 700 000 francs voté par les deux chambres du Parlement – une légitimité officielle, qui se traduira sur le terrain par l’appui indéfectible de l’Administration coloniale...

L’anthropologue Gaëlle Beaujean devant un masque cimier Ciwara Bamana acheté par la mission Dakar- Djibouti le 4 septembre 1931, musée du quai Branly – Jacques Chirac, Paris, 2025. Photo Bérénice Geoffroy-Schneiter

Des œuvres « réquisitionnées »

C’est une véritable frénésie de collecte qui s’empare de Marcel Griaule et de ses comparses lorsqu’ils traversent les quatorze pays choisis par la mission – tous sous domination coloniale européenne, à l’exception de l’Éthiopie. Ne s’agit-il pas d’archiver dans l’urgence les artefacts de cultures africaines promises à une acculturation prochaine ? « Au début du parcours, les membres de la mission amassent indistinctement et méthodiquement tous les objets représentatifs d’une culture, en particulier les plus courants, conformément aux consignes données par l’Institut d’ethnologie ; mais, à partir de Bamako, ils privilégient de plus en plus les objets de culte qualifiés de “sacrés” ou de “secrets” en les “prélevant”, parfois sans le consentement de leurs propriétaires, dans les grottes ou les “sanctuaires” où ils sont gardés. Bien entendu, l’impunité et l’autorité que leur confère le contexte colonial autorisent, voire favorisent, de tels procédés » soulignent de concert Éric Jolly, Marianne Lemaire et Salia Malé dans le catalogue de l’exposition.

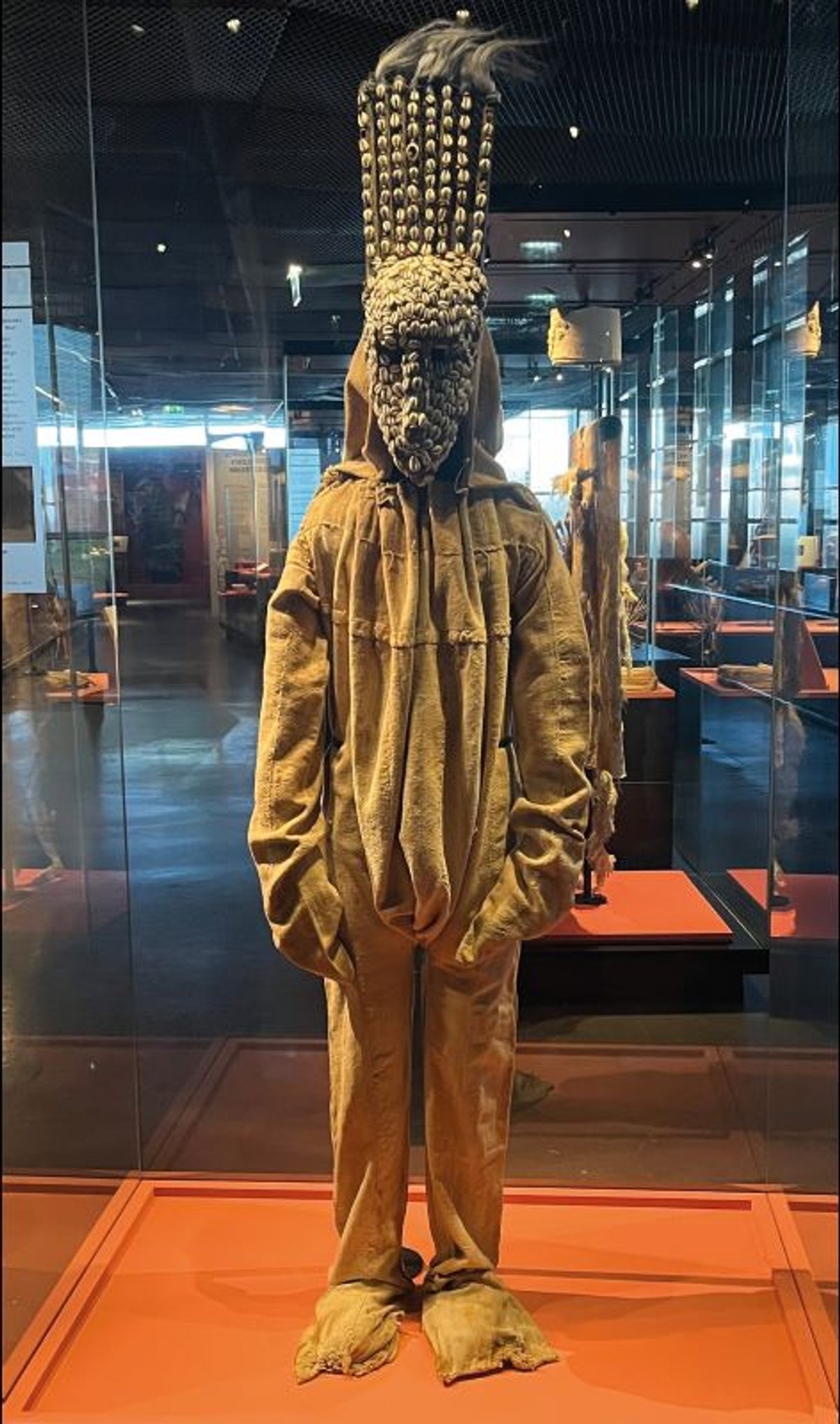

Présentés dans l’exposition, deux objets résument à eux seuls les dérives auxquelles se sont parfois livrés Marcel Griaule et les membres de l’expédition. Disparaissant sous un amas de sang coagulé, un boli (fétiche) zoomorphe appartenant à la société initiatique Kono et le grand masque vertical qui lui était associé furent ainsi « réquisitionnés » le 7 mars 1931 dans le village de Diabougou (dans l’actuel Sénégal), malgré le refus du chef de culte. « [Éric] Lutten détache le masque du costume garni de plumes auquel il est relié, me le passe, pour que je l’enveloppe dans la toile que nous avons apportée, et me donne aussi, sur ma demande, une sorte de cochon de lait toujours en nougat brun (c’est-à-dire sang coagulé), qui pèse au moins 15 kilos et que j’emballe avec le masque. Le tout est rapidement sorti du village, et nous regagnons les voitures par les champs. Lorsque nous partons, le chef veut rendre à [Éric] Lutten les 20 francs que nous lui avons donnés. [Éric] Lutten les lui laisse, naturellement. Mais ça n’en est pas moins moche », relatera ainsi Michel Leiris dans L’Afrique fantôme.

S’il semble fallacieux de résumer la mission Dakar-Djibouti à une vaste opération de pillage, en revanche, interroger sans ambages les diverses modalités d’acquisition qui présidèrent à l’entrée de certains objets dans les collections muséales paraît désormais plus que nécessaire. « Cette exposition est le point de départ d’une nouvelle collaboration entre professionnels de musée occidentaux et africains. Il importe de porter un regard neuf sur ces objets/sujets, qui ont été séparés des familles auxquelles ils appartenaient et étaient transmis de génération en génération », plaide ainsi Didier Marcel Houénoudé, chercheur à l’université d’Abomey-Calavi (Bénin). Affaire à suivre...

-

« Mission Dakar-Djibouti (1931- 1933) : contre-enquêtes », 15 avril- 14 septembre 2025, musée du quai Branly – Jacques Chirac, 37, quai Branly, 75007 Paris, quaibranly.fr