Si les musées-maisons d’écrivain ont une fonction claire, celle de « fabriquer du fantôme », selon la belle formule de Tanguy Viel*1, les expositions consacrées à la littérature sont des objets moins définissables, aux intentions mêlées et parfois confuses : la connaissance historique, la recherche littéraire, l’hommage au grand personnage ou encore le sujet de l’œuvre plus que l’œuvre elle-même. Les textes originaux s’y donnent à voir plutôt qu’à lire (que peut-on lire d’un manuscrit derrière une vitrine ?), l’acte de lecture se trouvant reporté sur un appareil d’accompagnement souvent plus que présent – textes de salle sur fonds colorés, citations en accroche décorative. Les objets y ont le statut ambigu de ces reliques que l’on vénère alors même que l’on sait qu’elles relèvent de la fiction (les souliers de la comtesse Greffulhe dans une exposition sur Marcel Proust sont et en même temps ne sont pas ceux de la duchesse de Guermantes). Le rôle de l’image est tantôt celui de la présence – donner à voir de l’authentique, de l’autographe, dont la présence valide la pertinence même du médium exposition –, tantôt celui de l’évocation – notamment par l’usage fréquent de la projection d’adaptations cinématographiques. Avec l’effet paradoxal que, pour représenter un livre que l’on ne peut lire correctement dans une salle d’exposition, on montre un extrait de film que l’on ne peut pas non plus regarder comme il convient : tronqué, en boucle, debout, en plein jour et sans silence.

Cela n’empêche pas qu’il y ait de formidables expositions sur des écrivains, comme celles sur Roland Barthes (2002-2003) ou Samuel Beckett (2007), imaginées au Centre Pompidou, à Paris, par Marianne Alphant, laquelle qualifiait de manière très juste l’exercice comme une « biographie intellectuelle ». Ou la série de manifestations parisiennes autour de Marcel Proust en 2021-2023, marquées par la clarté de leur propos respectif (contextuel au musée Carnavalet*2, biographique au musée d’Art d’Histoire du judaïsme*3, génétique à la Bibliothèque nationale de France*4), par l’équilibre entre fétiches, documents et œuvres, et par la qualité de ces dernières. Un souvenir particulier de l’exposition au musée Carnavalet reste présent à ma mémoire : on y voyait une carte du Paris de la vie de l’écrivain, et, quelques salles plus loin, une carte du Paris de la Recherche. Avec cette mise en évidence du léger décalage existant entre le Paris de l’auteur et celui du narrateur – comme entre deux pavés disjoints –, de la vibration entre le réel et la littérature, on était sans doute au cœur de ce à quoi peut servir une exposition de littérature.

LA CRÉATION DU MYTHE

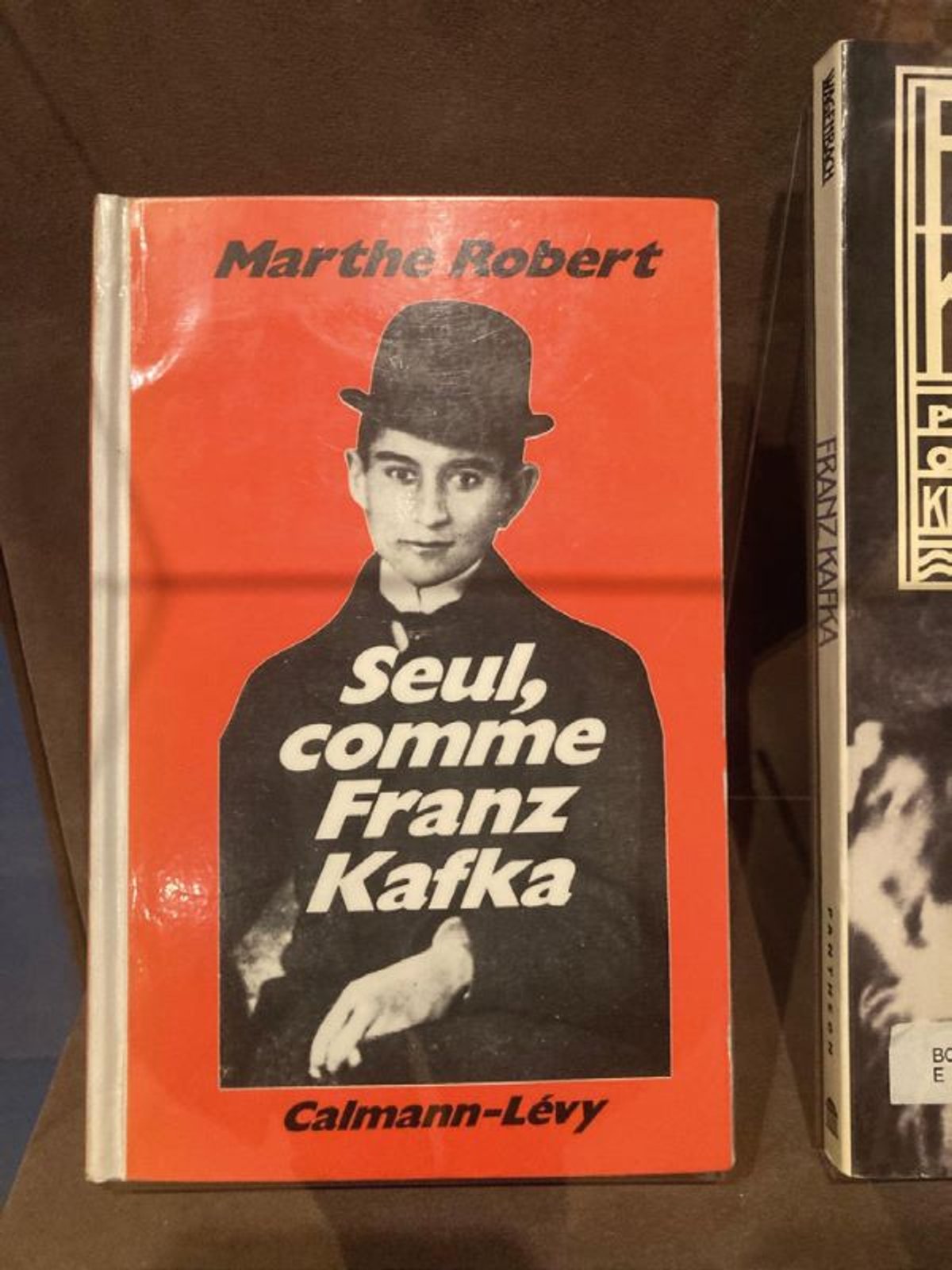

L’exposition que la Morgan Library a consacrée à Franz Kafka*5 – présentant pour la première fois à New York les manuscrits de la Bodleian Library, dans l’University of Oxford (Royaume-Uni) – propose une épiphanie du même ordre. Le parcours, qui allie fétiches absolus et souvenirs charmants, est hélas écrasé par une scénographie criarde, trop discursive et littérale jusqu’au kitsch (l’idée de montrer le manuscrit de La Métamorphose sur un fond à motif d’ailes d’insectes…). Tout y reste plat, jusqu’au dernier mur de l’exposition : là, une petite vitrine présente l’édition originale du livre de Marthe Robert Seul, comme Franz Kafka (Calmann-Lévy, 1969) – référence des études kafkaiennes et fondateur du mythe de l’écrivain solitaire par excellence –, dont la couverture reproduit son portrait le plus célèbre, regard intense et chapeau melon légèrement incliné. Dans la même vitrine se trouve la photographie, prise vers 1908, d’où l’icône a été détourée. Franz Kafka y est non pas seul, mais joyeusement accompagné d’une accorte serveuse de cabaret, Julianne Szokoll, et, entre eux, d’un chien qu’il caresse (est-ce lui dont il fera, quelques années plus tard, le narrateur d’un de ses deux seuls textes écrits à la première personne*6 ?). Le dialogue de ces deux images révèle le processus de création du mythe littéraire, de l’« invention de la solitude*7 ». Et c’est lumineux.

-

*1 Tanguy Viel, Vivarium, Paris, Les Éditions de Minuit, 2024.

*2 « Marcel Proust, un roman parisien », 16 décembre 2021-10 avril 2022, musée Carnavalet, Paris.

*3 « Marcel Proust. Du côté de la mère », 14 avril-28 août 2022, musée d’Art d’Histoire du judaïsme, Paris.

*4 « Marcel Proust, la fabrique de l’œuvre », 11 octobre 2022-22 janvier 2023, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Paris.

*5 Du 22 novembre 2024 au 13 avril 2025.

*6 Franz Kafka, Les Recherches d’un chien [1922], Paris, Folio/Gallimard, 2004.

*7 Formule empruntée à Paul Auster, L’Invention de la solitude [1982], Arles, Actes Sud, 1988.