De la cinéaste, photographe et plasticienne Agnès Varda, on pensait presque tout savoir. Il n’en est rien, et l’exposition « Le Paris d’Agnès Varda. De-ci de-là » au musée Carnavalet – Histoire de Paris le prouve avec brio. Il est vrai que sa fille, Rosalie Varda, ne cesse de réaliser un travail de fond sur son œuvre foisonnante et multiple, tout comme l’Institut pour la photographie, à Lille, sur ses archives photographiques qu’il a désormais en dépôt.

Des lieux et de leur métamorphose

Elle est née Arlette Varda, le 30 mai 1928, d’un père grec, Eugène Varda, et d’une mère française, Christiane Pasquet. Elle affirme avoir été prénommée ainsi en hommage à la ville d’Arles – célèbre aujourd’hui pour ses Rencontres internationales de la photographie – où elle aurait été conçue. Elle grandit rue de l’Aurore – autre indice de son rapport à l’image –, dans le quartier bruxellois d’Ixelles. Le 10 mai 1940, sa famille est contrainte de fuir la Belgique et prend la direction du sud de la France, pour Sète, où elle loge sur un bateau, amarré au port. Elle y retournera durant l’été 1954 afin de réaliser son premier long métrage, La Pointe courte, grâce à un financement coopératif.

Au moment de l’arrivée des Allemands en zone libre, la famille Varda remonte paradoxalement, en 1943, à Paris. Après une fugue légendaire de plusieurs mois qui l’emmènera jusqu’à Marseille, puis en Corse sur un bateau de pêche, elle poursuit de 1947 à 1949 des études à l’École technique de photographie et de cinématographie, rue de Vaugirard (devenue l’École nationale supérieure Louis-Lumière). Son certificat de photographe obtenu, elle s’inscrit immédiatement au registre des métiers comme « maître artisan photographe » en tant qu’« Agnès » Varda. Elle réalise alors un autoportrait photographique noir et blanc en forme de déclaration esthétique : elle est déjà coiffée de cette coupe au bol qui deviendra son emblème, son visage est maquillé et sévère, son regard est tout à la fois buté et perdu. Autrement dit, tout y est teinté de masculinité et de féminité, de rigueur et d’étrangeté.

En 1951, elle achète enfin, avec l’argent de ses parents, deux boutiques délabrées ainsi que leurs dépendances rue Daguerre – dernier clin d’œil, Louis Daguerre est l’inventeur du plus célèbre procédé photographique du XIXe siècle, le daguerréotype –, entre la place Denfert-Rochereau et la gare Montparnasse, dans le 14e arrondissement. Elle y installe sa maison, un atelier de céramique pour sa compagne Valentine Schlegel, qu’elle connaît depuis l’école primaire de Sète, et surtout son studio de prise de vue en lumière naturelle ainsi qu’un laboratoire de développement et de tirage bien à l’abri. Parmi ses premiers clients réguliers, se trouvent les Galeries Lafayette, la Société nationale des chemins de fer français et surtout le Festival d’Avignon, créé en 1947 par Jean Vilar, puis le Théâtre national populaire, dirigé par le même Jean Vilar, à Suresnes puis au palais de Chaillot à Paris.

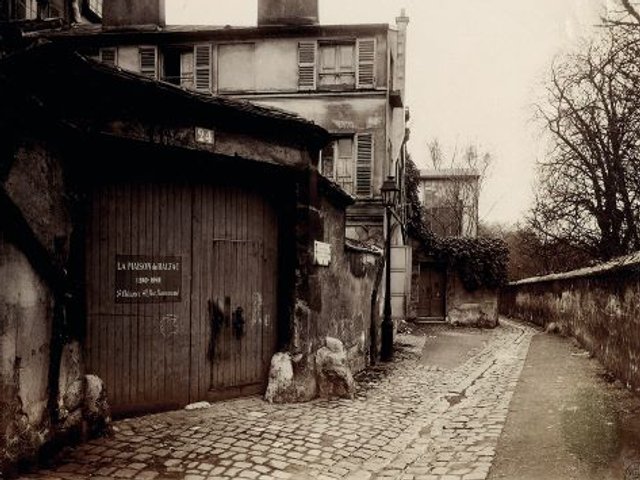

Vue de l’exposition «Le Paris d’Agnès Varda. De-ci, de-là», musée Carnavalet – Histoire de Paris, 2025. © Musée Carnavalet/Paris Musées. Photo Pierre Antoine

Une force centrifuge

Toute l’intelligence d’Anne de Mondenard, commissaire générale de l’exposition, est d’avoir pris comme fil rouge de la relation d’Agnès Varda à Paris ce numéro 86 de la rue Daguerre, lieu-matrice de toute sa vie et de toute son œuvre. En effet, autour de la cour pavée à ciel ouvert, tout n’est qu’espace collectif du vivre, de l’aimer, du partager, du dire, du faire et du créer. Ses voisins comptent Brassaï, la famille Calder et le couple Hantaï. Sa fille Rosalie y naît en 1958. Jacques Demy s’y installe en 1959. Mathieu, leur fils, y naît en 1972. Agnès Varda y décède le 29 mars 2019. Tous les habitants sont tour à tour partie prenante des sujets de reportage qu’on lui propose. Elle y organise, à ciel ouvert, sa première exposition de photographie en 1954.

Elle y fait poser acteurs de théâtre et comédiens de cinéma, parmi lesquels Delphine Seyrig, Catherine Deneuve et le tout jeune Gérard Depardieu. Elle y réalise, en 1972, le documentaire Daguerréotypes, un ensemble de portraits filmés de ses voisins commerçants, nés souvent en province, arrivés à Paris par la gare Montparnasse. En 2007, elle transforme toute la rue en étendue de sable – récupéré de Paris Plage ! – pour Les Plages d’Agnès. Dans les années 2000-2010, elle y reçoit les journalistes ou s’y met en scène pour des artistes réputés comme Collier Schorr ou JR. Photographies et extraits de films à l’appui, tout s’y décide et tout y rayonne, entre impertinence et poésie, élégance et drôlerie. « J’aime que les artistes déguisent la réalité, la masquent, la déforment », déclare-t-elle en 1982.

À partir de ce point nodal rue Daguerre, où histoires personnelles, récits fictionnels et cinécritures s’interpénètrent, Agnès Varda s’aventure donc, « de-ci de-là », dans la capitale afin d’y produire des traversées en tous sens, que relatent, une à une, les chapitres suivants de l’exposition. En 1956, elle emmène Federico Fellini et Giulietta Masina porte de Vanves, dans les éboulis des anciennes fortifications, puis porte d’Orléans, dans les décombres d’une fête foraine. En 1957, elle remporte un premier prix pour un conte photographique élaboré deux ans auparavant dans lequel une petite fille déguisée en ange déambule près de l’église Saint-Sulpice sous les regards surpris et méfiants des passants. En 1958, dans L’Opéra-Mouffe, tout au long d’une rue Mouffetard marquée par la misère, la vieillesse et l’alcoolisme, elle établit un premier rapport formel et psychique entre une population désespérée et l’espérance de mettre un enfant au monde. En 1961, le film Cléo de 5 à 7 inscrit à nouveau un portrait de femme au cœur d’un Paris grouillant et vertigineux. En temps réel, la caméra d’Agnès Varda suit les déambulations urbaines et l’évolution psychologique de Cléo, affolée par la peur du cancer qui se superpose à celle de la grande ville. En 1967, afin d’évoquer la guerre au Vietnam, elle filme Paris à l’unisson des sentiments qui traversent une mère de famille, laquelle, dans une panique mentale, finit par confondre la démolition de vieux quartiers parisiens avec un bombardement américain sur Hanoï. En 1977, L’une chante, l’autre pas s’ouvre sur l’atelier d’un photographe saturé de portraits de femmes en noir et blanc aux regards résignés et tristes, avant que la cinéaste filme en couleurs deux femmes à la conquête de leur identité et de leur vérité.

Tout l’art d’Agnès Varda, adepte du réalisme magique, est ainsi un art de la dérive, du sens contraire comme du contrechamp savamment étudié. Et il ne cesse de déplacer le spectateur ou encore de le replacer face à la complexité du réel, que celui-ci soit grave ou ironique, engagé ou poétique, absolu ou infini. On voudrait éternellement vivre au numéro 86 de la rue Daguerre, partager « la vie Varda », habiter ses images, s’attarder dans ses films. Se perdre dans son univers est un pur bonheur, s’en échapper, une liberté reconquise...

-

« Le Paris d’Agnès Varda. De-ci, de-là », 9 avril-24 août 2025, musée Carnavalet – Histoire de Paris, 23, rue Madame-de-Sévigné, 75003 Paris, carnavalet.paris.fr