Quel a été votre premier choc esthétique ?

Les pochettes de disque des années 1960. Lorsque je suis sorti de pension, où je suis resté onze ans, j’avais comme une sorte de permanence d’influence du visuel. Des choses très classiques, chromatiquement fortes et intenses, s’étaient imposées à moi : l’art liturgique, les vitraux, l’héraldique – il y avait beaucoup de blasons. Au sortir de cette période d’enfermement – j’allais dire d’aliénation –, j’ai eu une révélation chez un disquaire de Limoges. Je trouvais qu’il y avait dans ces pochettes l’essence même d’un univers : celle de l’album Revolver [1966] des Beatles, par exemple, réalisée par le graphiste allemand Klaus Voormann. C’était vraiment l’époque de l’apogée des illustrateurs. J’ai découvert plus tard Milton Glaser, Seymour Chwast, Alain Le Saux, Heinz Edelmann, lequel a créé la pochette de Yellow Submarine [1969]. Très tôt, mes premiers chocs visuels ont été ce format carré et celui, rectangulaire, des posters qui accompagnaient l’émergence de ces groupes ou de ces musiciens.

Ensuite, ce fut le vernissage apocalyptique de Raoul Hausmann chez un antiquaire limougeaud. Cet artiste réalisait des collages avec des onomatopées, des points d’exclamation, dans un format similaire à ceux des 33 tours, sur du carton ondulé recouvert de papiers de couleur. Lorsque j’ai cherché à faire quelque chose d’artistique, la première chose que j’ai conçue a été des vitrines – comme Andy Warhol ! Je n’avais aucune culture en art contemporain. Chez mes parents, c’était plutôt traditionnel, même si ma mère était assez transgressive, puisqu’elle travaillait déjà dans ce monde de la mode. Mais j’avais vu des pots de peinture de Jean-Pierre Raynaud, rouges avec des numéros blancs. Pour décorer la vitrine d’une boutique qui s’appelait La Gaminerie, à Limoges toujours, je m’en suis inspiré en peignant des baigneurs en rouge avec le chiffre 3, sur lesquels j’avais installé un système électrique. Cette esthétique consistant à contraindre l’image dans un cadre précis a été la première chose qui m’a intéressée : créer une image, dès le départ.

Ces premières émotions ont été, à l’évidence, fondatrices. Les collages dadaïstes, l’esthétique pop et graphique des pochettes de disque sont des influences que l’on retrouve par la suite dans vos créations...

Cela a été fondamental. J’ai d’abord aimé des artistes français, notamment un garçon qui chantait très mal, mais qui avait une allure folle, Ronnie Bird, parce que je me retrouvais en lui. J’avais très peu de moyens. Je portais des pantalons un peu courts, des minipulls Shetland. Le manque a été l’une des pierres angulaires dans ma démarche : transformer les handicaps en style. Lorsque j’étais en pension, la couverture rouge à carreaux que ma mère m’avait envoyée parmi les cinquante couvertures marron a eu ma préférence. Ce fut l’école de la transformation. Ma culture, c’étaient Geoffroi de Villehardouin, Du Guesclin de Roger Vercel, que je connaissais par cœur. Mon père m’avait donné un livre de Polybe pour me raconter les histoires d’Hannibal. Cette passion pour l’épique et le Moyen Âge au sortir du collège s’est muée, à 17 ans, en appétit pour la pop culture. J’y retrouvais un écho de toute l’iconographie médiévale. Chromatiquement, cette transposition de l’héraldique dans la pop ou dans la société, que personne ne voyait, était à mes yeux une évidence. D’une manière salutaire, j’ai compris beaucoup plus tard la pertinence de cette perception personnelle dans mes conversations avec Michel Pastoureau, universitaire spécialiste des couleurs, avec lequel j’ai fait un livre, Le Grand Armorial équestre de la Toison d’or [BnF éditions et Seuil, 2017]. Je retrouvais dans les maillots de foot les principales bases de l’héraldique ; les panneaux de signalisation routière venaient du Moyen Âge, et c’étaient des boucliers ! J’avais un chemin. Miyamoto Musashi [maître du sabre du début de l’époque d’Edo, samouraï légendaire au Japon] disait : « Voir et regarder, écouter et entendre ». Plus j’avance et plus j’en suis conscient, j’ai très tôt développé cette acuité presque animale d’aimer ce que les autres n’appréciaient pas. Peut-être est-ce grâce à ma mère. Après quelques grands revers de fortune, nous avons connu une vie relativement précaire, mais elle transformait tout en beauté.

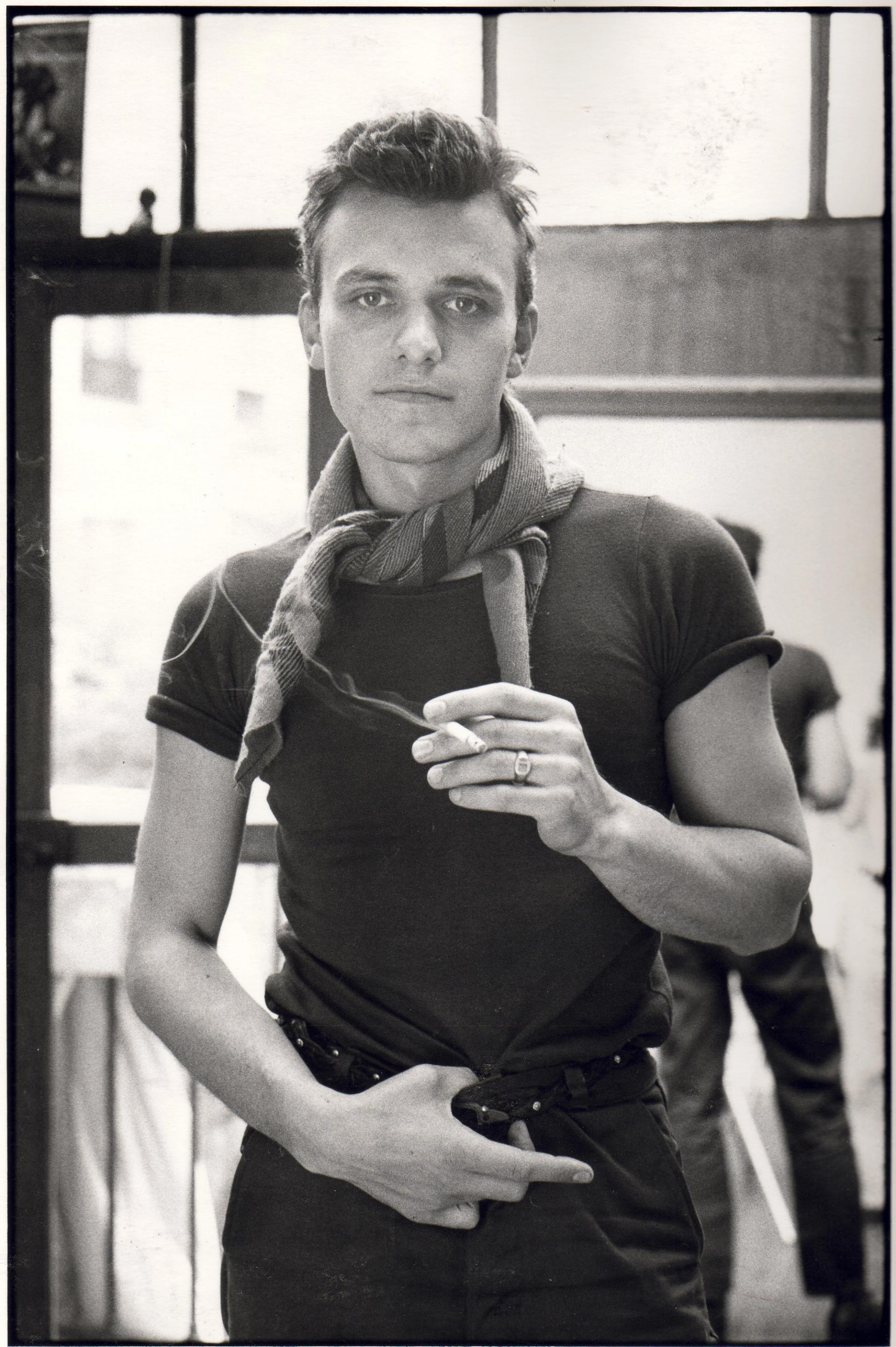

Jean-Charles de Castelbajac par Marie-Laure de Decker, 1973. © Pablo Saavedra de Decker

Connaissiez-vous l’arte povera ?

Absolument pas. J’ai découvert l’art avec Raoul Hausmann, qui avait un galeriste à Châteauroux, lequel m’a fait connaître Supports/Surfaces. Les premières œuvres que j’ai acquises étaient de Joël Frémiot, de Jean-Pierre Pincemin puis d’Alain Jacquet – une très belle sérigraphie représentant une Mercedes-Benz « papillon » d’où sortait une femme. Ces artistes ont été ma première base avant que je rencontre Robert Malaval, lequel a été mon réseau électrique.

Votre parcours est très tôt lié à la musique, du manteau porté par John Lennon au punk, à la pop...

Avec l’histoire, elle en est la colonne vertébrale. J’ai collaboré avec Kraftwerk pour ma collection avec Le Coq sportif pour le Tour de France qui partait de Düsseldorf. J’ai connu Keith Haring lorsqu’il est venu accompagné de mon ami Claude Picasso. Il m’a dit : « Je veux ce manteau Teddy Bears », celui avec les ours qu’il avait vu porté par Gloria von Thurn und Taxi, afin de l’offrir à Madonna pour son anniversaire. Nous sommes devenus amis après ce « crush » de cour de récréation, trois ans avant sa disparition [en 1990]. C’est comme si j’avais eu plusieurs vies... On me voit sur une vidéo de l’INA [Institut natio- nal de l’audiovisuel], dans les années 1960, fumant mon clope et lançant à une dame : « Si ça ne vous plaît pas, écoutez, je continuerai mon chemin... » avec l’arrogance d’un jeune homme de 21 ans en quête d’identité. Ont suivi les années 1970 que j’ai adorées. J’ai découvert Led Zeppelin, les New York Dolls, puis Malcolm McLaren, Vivienne Westwood, le punk avec les Sex Pistols... J’ai retrouvé une vieille photographie où je suis en coulisse à Paris avec le groupe.

Jusqu’en 1980, je ne crée qu’à partir de matériaux détournés, je ne touche à rien d’autre, je n’utilise rien qui soit fait pour la mode. Tous mes vêtements sont réalisés avec des déchets, des serpillières, des bandes Velpeau, toutes ces matières rejetées par la société, que je veux réhabiliter. C’est par ce manifeste du détournement qu’ils entrent par la grande porte chez Saks Fifth Avenue, à New York, où ils sont achetés par John Lennon et les Sparks, héros de ma jeunesse. Un jour, en 1975, j’ai reçu un appel téléphonique de Jay Bernstein, le manager de Farrah Fawcett, qui m’a annoncé : « Farrah vous adore ! Elle veut que vous fassiez les costumes pour la série télévisée Charlie’s Angels [Drôles de dames] ! » Elle avait acheté mes chemises en soie de parachute recyclé. De la même manière, mes vêtements de protection se sont retrouvés dans Annie Hall [1977] de Woody Allen. C’est à cette époque que [Malcolm] McLaren m’a dit : « Ce que tu fais est politique. » Jusque-là, je n’avais qu’une idée succincte de la politique : mon oncle et parrain, Roland Delcour, était journaliste au Monde. Fervent socialiste, il a écrit un livre sur Konrad Adenauer [Seghers, 1966] et a été brièvement arrêté au Maroc où il était correspondant.

Manteau Teddy Bears, défilé « Le temps a laissé son blanc manteau », collection automne- hiver 1988-1989. Photo : Guy Marineau

Vous êtes très associé aux années 1980, à Keith Haring, Jean-Michel Basquiat... Une période qui connaît un retour en grâce, comme on a pu le constater dans l’exposition « Années 80. Mode, design et graphisme en France » (du 13 octobre 2022 au 16 avril 2023) au musée des Arts décoratifs, à Paris. Quels souvenirs en gardez-vous ?

La génération Z pense que je suis un artiste graphique. Certains ne savent même pas que j’ai créé de la mode ! Mais il faut remettre les choses en perspective. À cette époque, j’étais un ovni dans le monde de la mode, mais sollicité par de grandes industries. Je travaillais, par exemple, pour Max Mara. Son fondateur et directeur, Achille Maramotti, collectionnait des œuvres d’art. Il avait acheté des pièces de Giorgio Morandi, René Magritte, dès la sortie de la guerre, et avait continué avec les conceptuels, comme Giulio Paolini, Claudio Parmiggiani, Mario Merz...

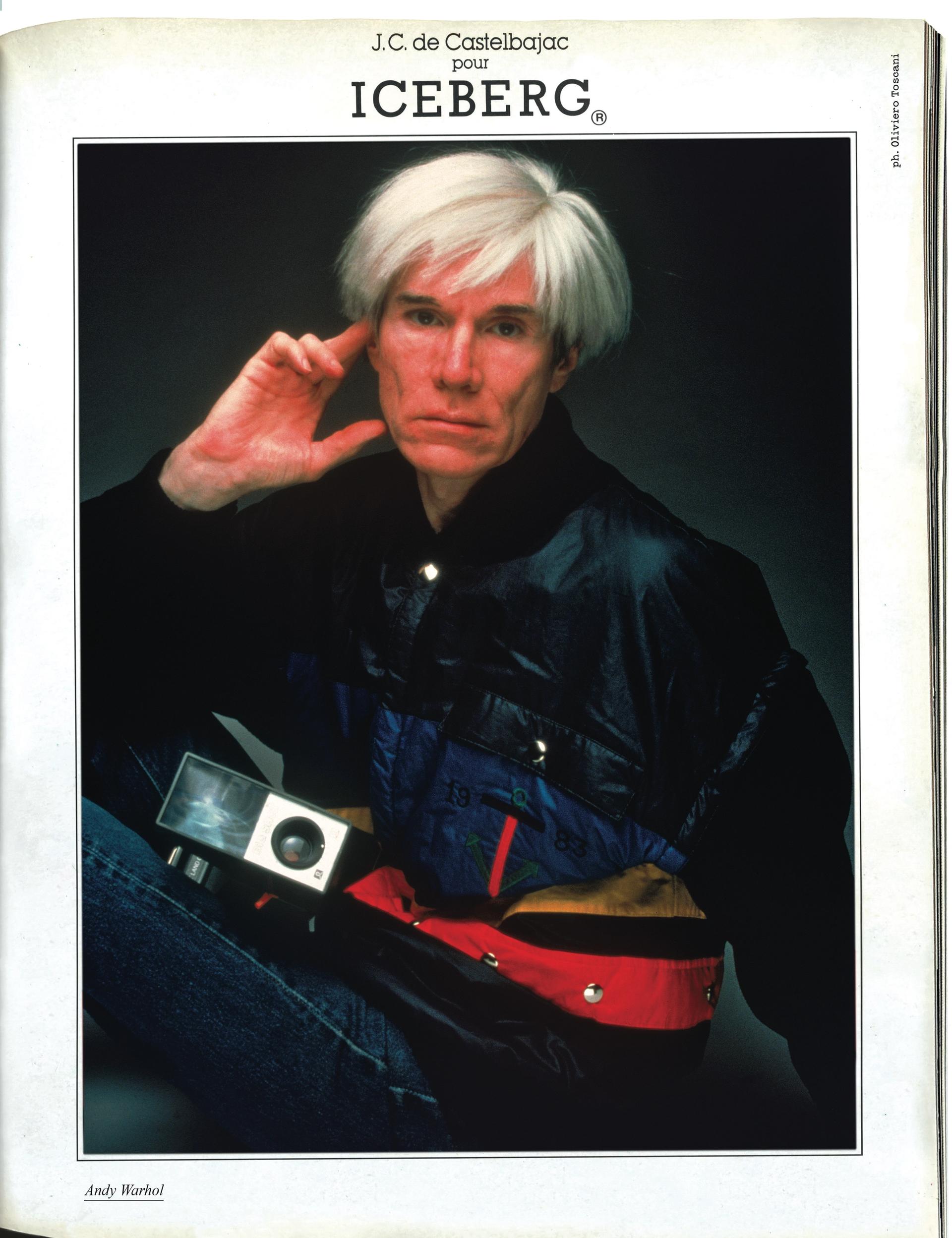

J’ai commencé à collectionner en devenant ami avec les artistes. Nous échangions des choses. Il y avait toujours cette espèce de collaboration, de tricotage émotionnel. Hormis Oliviero Toscani, qui a suivi toute ma carrière, il s’agissait toujours d’expérimentations aux antipodes. J’ai travaillé avec Keith Haring à la fin de sa vie, mais aussi avec Duane Michals, Cindy Sherman... Il y avait alors une effervescence incroyable, qui a émergé avec la trans-avant-garde italienne (Francesco Clemente, Sandro Chia, Enzo Cucchi) et, en parallèle, les néo-expressionnistes allemands (Jörg Immendorff, Markus Lüpertz)... Ensuite, aux États-Unis, il y a eu Julian Schnabel, George Condo... J’étais au milieu de ces mouvements. Je n’en faisais pas partie, mais je collectionnais ces artistes, je vivais avec eux, au diapason de leur création. J’ai demandé à plusieurs d’entre eux de réaliser les cartons d’invitation pour mes défilés. Lorsque Robert Malaval y a semé des paillettes, les gens se sont exclamé: « C’est un carton de Noël ! » Tout était en rupture, tout était à faire. La mode procédait d’un rite presque séculaire postversaillais. On défilait sans musique ! Il fallait débroussailler, et mes amis artistes, mes collègues m’ont accompagné pour le faire.

Oliviero Toscani, Andy Warhol. Jean-Charles de Castelbajac pour ICEBERG, 1982. © Oliviero Toscani, courtesy Iceberg

Je suis très associé aux années 1980 parce que c’est une communauté. Dans la société qui nous entourait, je ne me sentais pas vraiment proche de la mode. C’était un médium, ce que j’ai fait était très marginal. Très tôt, j’ai été interpellé, appelé par des acteurs de différentes disciplines. Je suis un indiscipliné. Je crois que c’est le maître mot de mon travail. C’est cette indiscipline qui a fait qu’Ettore Sottsass m’a demandé, en 1981, de participer à un symposium avec Alessandro Mendini et Richard Sapper, et que je suis devenu ami avec tous ces papes du design. C’est cette indiscipline qui a fait que le galeriste Mario Diacono m’a présenté très rapidement Jean-Michel Basquiat, Kenny Scharf et tant d’autres acteurs de la scène new-yorkaise. C’est cet appel que j’ai entendu la première fois que j’ai écouté The Yardbirds sur le transistor de ma mère, en pensant : « Il se passe quelque chose là-bas, il faut que tu les rencontres ! »

En somme, vous avez toujours cherché à capter l’air du temps, le Zeitgeist...

C’est ça, le Zeitgeist ! Il n’y a jamais eu d’opportunisme, mais il y a cette rythmique, cette mécanique du temps en moi. Ce que l’on perçoit dans l’exposition qui présente mes archives, c’est que celles-ci n’ont pas d’âge parce qu’elles ne sont pas à la mode. Elles sont marquées non par un instant, mais par une personnalité, une idée, un manifeste, une intention ou une urgence. Elles ne suivent jamais la tendance. Je suis nourri de l’air du temps. Je suis fan ! Cette propension explique ma curiosité, mes rencontres, mes collaborations : récemment avec le collectif de designers hall.haus découverts au Salon Maison&Objet [à Paris] qui pratiquent la culture suburbaine ou avec [la chanteuse] Miki, avec Zaho de Sagazan il y a cinq ans, Yelle en 2007 ou encore Elli et Jacno en 1980. C’est ainsi, d’une manière très émouvante, une sorte d’internationale.

Vous partagez avec une autre créatrice de mode, agnès b., elle aussi collectionneuse et proche des artistes, une passion pour le street art. Vous dessinez vous-même de longue date des anges à la craie dans l’espace public. Qu’est-ce qui vous attire particulièrement dans cette création urbaine, laquelle inspire également votre mode ?

Après avoir dialogué et vécu avec l’art d’une manière contemplative et presque insulaire, j’ai cherché ma place. Je voulais devenir artiste. J’estimais que je pratiquais l’art au travers d’un médium qui n’était pas considéré comme de l’art : la mode. Il y avait en moi cette quête de transformer les choses. Cela a commencé par mes détournements de matière et s’est poursuivi par les accumulations, l’appropriation, l’utilisation des grands chefs-d’œuvre de l’histoire, les « robes-objets », les « robes-tableaux », les « robes-fantômes »... Mon manteau Teddy Bears est né au moment où Mike Kelley a lui-même fait une sculpture avec des ours en peluche. J’en fais un vêtement dans l’espace, un « vêtement-sculpture ». J’étais obsédé par l’idée que ce que l’on accrochait au mur devait descendre et ce que l’on portait sur soi devait monter. Rien n’était à sa place, tout devait se délocaliser. C’est le concept de ma vie. Je cherchais à transposer cette recherche conceptuelle dans la mode en art total dans les défilés : en conviant des groupes de rock, en demandant à Xavier Veilhan et Pierre Bismuth de créer mes décors, à Robert Mapplethorpe ou Peter Hujar de réaliser mes cartons d’invitation, etc.

Mais c’est dans la rue que j’ai trouvé mon chemin. Et je dirais, dans l’église. J’ai trouvé là deux lieux qui ont révélé mon art. La rue parce qu’il y avait l’école de l’urgence. J’étais à l’époque directeur artistique bénévole de Faim de siècle, un magazine vendu pour aider les sans-abris. J’avais engagé Malcolm McLaren pour écrire des textes, Elli Medeiros pour faire des bandes dessinées. Carole Bouquet, qui avait posé dans mes vêtements quand elle avait 18 ans, jouait la mère Noël... Il y avait une jolie communauté, c’était vraiment une super publication. Lorsque les vendeurs la distribuaient « au cul du camion », je me suis mis à dessiner des anges sur les murs, vers 1996. Je les signais d’une croix, comme saint Vincent de Paul. Là, j’ai découvert quelque chose de magique. J’ai trouvé l’ombre, mon lien à l’histoire. Les murs ont commencé à me parler. Les chemins que j’avais entrevus dans un livre extraordinaire, Histoire de Paris [1955], de René Héron de Villefosse, dans Les Nuits de Paris [1788] de Nicolas Restif de La Bretonne ou dans le film Ghostbusters [SOS Fantômes (1984) d’Ivan Reitman] qui m’avait fasciné adolescent – dormir sur des champs de bataille, aller réveiller ceux qui étaient assoupis depuis des siècles –, je les ai retrouvés dans ce travail. Un lien mystérieux entre moi et l’invisible s’est réveillé.

L’hybridité et le décalage sont vos marques de fabrique. Dans votre parcours, le punk et le manteau d’ours en peluche porté par Madonna cohabitent avec des vêtements liturgiques conçus pour les Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) et la réouverture de Notre-Dame de Paris... Êtes-vous un adepte revendiqué du grand écart ou cela relève-t-il, à vos yeux, d’une même démarche ?

Maintenant que j’ai du recul et que je vois l’archipel, il y a une multitude d’îles et de facettes, mais tout m’apparaît très logique. C’est une démarche d’art total. Dans l’exposition « L’Imagination au pouvoir », on discerne une grande cohérence. J’ai cette image de touche-à-tout, mais l’art est le fil conducteur, bien sûr. Les éclats en flocage sur les chasubles pour Notre-Dame font écho aux « vêtements-vitraux » que j’ai créés il y a trente ans. Le lien, c’est le style, l’écriture. C’est ce qui est troublant dans ma pratique : j’ai multiplié les collaborations, et souvent sans changer la forme, j’ai utilisé la structure pour la faire basculer chromatiquement. Soudain, une paire de mocassins Weston devient un blason du XIIe siècle ! Ou un jouet Lego ! Tout mon travail s’inscrit dans l’inconscient collectif. Aujourd’hui, je maîtrise cette science de réactiver les mémoires, d’électriser l’histoire. Ma démarche est aussi empathique. Avec mon âge et mon parcours, j’ai cette idée de propager l’espoir, ma vision du monde.

D’où viennent les couleurs primaires, constantes dans vos créations, qu’il s’agisse de dessins, de vêtements, de design ?

M’y associer systématiquement est très réducteur. On dit de moi : « Il fait des choses joyeuses, colorées. » Or, mon travail est aussi intellectuel. À partir de 1970, il y a ce manifeste de détournement, d’appropriation, de réintégration des choses en voie de disparition dont j’ai parlé précédemment. L’un de mes vêtements m’a valu mille tracas avec les ayants droit : j’avais créé pour Iggy Pop un manteau avec une poche reproduisant un tableau de [Joan] Miró, une autre de [Pablo] Picasso, une de [Georges] Braque et un petit [Henri] Matisse sur l’épaule. En 1980, lorsque j’ai posé Snoopy, accompagné d’une phrase de [William] Shakespeare, sur un pull – ce qui était une révolution, parce qu’à l’époque tout le monde faisait du petit tricotage, du point mousse –, Charles M. Schulz, son créateur, m’a contacté pour que je lui verse un pourcentage – c’est de cette manière que nous sommes devenus amis ! Il semblerait qu’aux États-Unis prendre des choses, les réinsérer, soit une grosse tendance dans le milieu de l’art. Kaws l’a vécu récemment. Mon travail avait aussi à voir avec ce que faisaient les Nouveaux Réalistes. Arman m’a envoyé des croquis magnifiques en me disant : « Jean-Charles, on pourrait aussi faire des “jupes-pinceaux” ! »

Les couleurs primaires étaient mon unique véritable ancrage dans l’enfance en pension, où nous étions tous vêtus d’une blouse grise. Les seules couleurs existantes étaient sur les vitraux, les blasons et, de temps en temps, un arc-en-ciel. C’étaient mes trois référents. J’ai toujours trouvé les pastels impudiques, tout comme la soie. J’avais cette idée que ce n’était pas praticable. Comme je suis persévérant, tenace – têtu, diront certains –, j’ai réalisé mes premières collections dans des teintes non chromatiques : du beige, des velours côtelés qui sentaient vraiment le rural. Cet ancrage dans la terre est ce qui a fait mon succès aux États-Unis. J’apparaissais sur les photos de presse avec des moutons sur les épaules ! Je revendiquais une certaine France rurale en voie de disparition, un héritage paysan. Puis j’ai attaqué les cartoons, telle une héraldique du XXe siècle. C’est grâce à la couleur que j’ai été apprécié par la pop culture, la culture hip-hop, les Africains aussi. Mais à l’époque, c’était considéré comme la gamme du peuple par les institutions françaises, c’était « criard ». Celle des bourgeois dans les années 1970-1980 correspondait au blanc cassé, au bleu marine, au vert bouteille, au bordeaux, au beige, au camel, au gris flanelle... J’étais convaincu pour ma part que la gamme du peuple devait aller en première ! J’étais précurseur avec mes ponchos, mes K-Way multicolores, mon utilisation du color block – une notion vraiment héraldique où les couleurs ne se fondent pas, mais sont apposées, comme dans l’œuvre de [Piet] Mondrian. C’est ce que j’ai reproduit pour Notre-Dame, en imaginant un Mondrian médiéval.

Présentez-vous des pièces inédites dans cette exposition toulousaine ?

On y voit effectivement des projets de mode inédits, mais aussi beaucoup de dessins préparatoires aux vêtements liturgiques, des collages contemporains, tout le travail pictural que je produis depuis 2021. Très récemment, mes deux mains se sont rejointes, puisque je découpe de la main droite et dessine de la gauche. C’est la synthèse de cette quête. Dans les premières salles, il y a d’abord l’inspiration puis une immersion conceptuelle. J’ai lu il y a peu une biographie sur Joseph Beuys dans laquelle j’ai retrouvé ma relation aux couvertures et à la forme rectangulaire. Pour lui, c’était le feutre, pour moi, la couverture. Ce rectangle qui m’a toujours obsédé prenait la forme d’une couverture, de draps, d’un linceul, de drapeaux, de tapis...

Aux Abattoirs, il s’agit d’une exposition de mode – même si je pratique plutôt la mode de vie ! – dans un musée d’art contemporain. On m’a laissé carte blanche, le scénographe Pascal Rodriguez est formidable – il a mis en espace [à Paris] les expositions « Brancusi » au Centre Pompidou [en 2024] et « RAMMELLZEE. Alphabeta Sigma (Face A) » au Palais de Tokyo [en 2025] –, et Vladimir Cauchemar, le musicien qui a composé la bande son, tout autant ! Cette rétrospective a pour but d’emporter les gens. Depuis mon expérience des JMJ en 1997, je n’ai qu’une préoccupation : transmettre, partager une vision et participer à cette marche du monde. J’aimerais que cette exposition voyage partout, comme celle du Centre Pompidou, « Le Peuple de demain » [en 2021].

Je suis très admiratif de la génération actuelle. Je voudrais lui montrer qu’il y a un dénominateur commun, la persévérance et le travail, un mot devenu presque obsolète ; et surtout qu’il est important d’accepter sa différence et de l’utiliser. C’est un avantage hors normes. Cette exposition parle de ma curiosité, de mon art total, de ma dimension plurielle, encore en marche. C’est une installation plus qu’une rétrospective de toutes ces années.

Ben, « robe-tableau » : Je suis toute nue en dessous, collection printemps-été 1985. Photo : Guy Marineau

Quel regard portez-vous sur votre carrière ?

Je parlerais de remise en question permanente. J’ai toujours cherché à aller au fond de moi pour trouver un souffle nouveau, comme un nageur de fond. Et puis il y a eu les rencontres. L’un de mes premiers chocs dans le monde de l’art a été ma rencontre, à 20 ans, avec Robert Malaval, lors d’un dîner chez la styliste Chantal Thomass à Montfort-l’Amaury. Il m’a demandé : « Veux-tu que je te raccompagne ? » Il avait une vieille Austin Cooper. Quand nous sommes arrivés à Paris, il m’a proposé de visiter son atelier rue du Pont-Louis-Philippe [dans le 4e arrondissement]. Dans mon imaginaire, les ateliers d’artistes avaient des hauteurs sous plafond vertigineuses. Nous nous sommes engagés dans un petit couloir puis avons tourné à droite pour entrer dans ce qui devait être une ancienne arrière-boutique. L’endroit était fou ! Il y avait des éclairs, une tête de mort avec des plumes, des peintures fluo... Il préparait son exposition « Été pourri, peinture fraîche » [de 1972]. Tout m’a ébloui. Il y avait une série d’affiches qu’il venait de faire pour les Rolling Stones. Il a mis un disque du groupe, et moi qui arrivais de province, j’ai soudain rêvé dans ces 20 m2 qui étaient plus grands que tous les palais ! Il y a toujours eu par la suite cette transposition de l’espace dans mon travail, cette sorte de quête.

Pour ce qui est de mon regard sur tout le chemin parcouru, il y a définitivement un état de grâce qui me frappe maintenant, car j’ai constamment eu le sentiment que je n’étais pas de mon époque, que j’étais tout le temps en décalage. Quand mes collègues faisaient des espèces d'énormes trucs dans les années 1980, j’avais la coupe de Saint-Louis ! Lorsqu’ils imprimaient des fleurs, je demandais à Ben d’écrire sur une robe « Je suis toute nue en dessous ». Lorsqu’ils défilaient dans des salons, j’invitais Steve Jones des Sex Pistols à jouer la rythmique et Grace Jones à chanter « Sex Machine ». Je n’étais jamais là au bon moment. Mais ce qui était beau, c’est que je trouvais toujours des êtres en phase avec moi. Cela a été ma chance, une sorte de providence. Puis, en 2017, j’ai rencontré Pauline, ma femme. Nous nous sommes mariés et avons eu une fille, Eugénie. J’étais arrivé à la fin d’un cycle.

Lorsque nous avons regardé mes archives, personne ne connaissait mes dessins. Nous en avons retrouvé 6 000 qui ont fait l’objet du livre Dessins tout-terrain [Flammarion, 2021]. Les archives se sont organisées, et l’époque a commencé à me rejoindre. Virgil Abloh a imaginé des défilés avec des nuages comme mes installations des années 2000, mes codes ont réapparu chez une nouvelle génération, laquelle, soudain, se revendiquait de mon travail. L’art est arrivé dans la mode, ou est-ce la mode qui est arrivée dans l’art ? C’est une chose que j’avais anticipée. Toute mon indiscipline s’est mise en place comme la discipline du futur, c’est-à-dire la permanence d’une transversalité. Le mélange est devenu une ligne de conduite, les collaborations, un propos mercantile. Quand je m’associais à Keith Haring, jamais je n’aurais eu l’idée de faire des tee-shirts, c’était un acte unique ! Ma robe avec Ben n’existe qu’en trois exemplaires. Aujourd’hui, tout est un prétexte commercial. La clé de tout ça, c’est vraiment le style, c’est ce qui fait que l’on peut avoir un trait long comme un sillon.

Dessin préparatoire à l’exposition « L’Imagination au pouvoir », 2025. © Jean-Charles de Castelbajac

Comment définiriez-vous votre style ?

Cela peut paraître prétentieux ou embarrassant, mais je dirais qu’il est « cultivé ». Mon style vient toujours d’une référence, de quelque chose qui est inscrit dans l’histoire. Ce n’est pas uniquement l’inspiration, c’est l’envie de réactiver des choses, de leur rendre la vie, par exemple les « robes-fantômes » qui évoquaient des personnages sombres de l’histoire. J’ai toujours eu cette relation avec le passé, comme si j’avais une sorte de mission. Je vais paraître un peu mystique... Mon style, c’est aussi la permanence d’une esthétique, une gamme très courte utilisant des codes qui appartiennent à l’histoire. Lorsque je conçois des assiettes pour la Faïencerie de Gien, j’emploie le bleu de Gien. Mon travail se marie avec ce qui existe déjà, il s’inscrit dans une pérennité. Enfin, je sais créer des images qui sont imprégnées de quelque chose de narratif, de troublant et qui parlent à l’inconscient.

Quels sont vos projets ?

J’aimerais beaucoup que l’exposition aux Abattoirs voyage à la Triennale de Milan, au MAK Museum, à Vienne [en Autriche], au Design Museum, à Londres, au Brooklyn Museum, à New York, au LACMA ou au MOCA, à Los Angeles... Raconter des anecdotes sur ma vie, évoquer toutes mes rencontres, seul en scène, fait également partie des choses qui m’amuseraient. J’en ai fait l’expérience récemment au Croisic devant 300 personnes. J’étais debout face au public, des morceaux de Lady Gaga passaient en fond sonore, et je projetais des images. Tout le monde riait ! C’était vraiment un moment de communion. J’ai entrepris d’écrire tous ces souvenirs. J’ai réuni pour l’instant vingt-quatre anecdotes sur Jean-Paul II, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat... tous ces gens formidables. Je ne souhaite pas rédiger une autobiographie monolithique.

J’ai aussi une passion pour les projets urbains. Je veux m’emparer de la ville de l’intérieur. Je suis très fier de mon Ange géographe de 15 mètres de haut en treillage, installé sur le boulevard Saint-Germain, à Paris, avec l’agrément des architectes des bâtiments de France. Il restera là pour toujours. C’est une forme de street art pour les monuments historiques. Un autre va naître à Limoges sur un très bel immeuble. En janvier 2026, mon Totem Giga la Vie – Monument aux vivants de 14 mètres de haut, créé en 1994 pour le parc André- Malraux, à Nanterre, et réhabilité, sera érigé dans le parc de sculptures sur l’île Seguin.

Je ne suis absolument pas nostalgique. Tous les artistes merveilleux, partis trop tôt, avec lesquels j’ai eu la chance de travailler, auraient distillé une belle énergie, mais leurs traces demeurent. Puis il y a toujours beaucoup de talents émergents, de nouvelles collaborations et d’aventures à vivre !

Quels conseils donneriez-vous à un jeune créateur ou une jeune créatrice ?

Il faut constituer l’univers. Et le premier référent est de revendiquer ses origines, son histoire. Il ne faut jamais colmater les blessures. Au contraire, il faut construire sur ce patrimoine émotionnel. Ensuite, il faut créer un collectif. Je suis depuis toujours un homme de groupe. Si j’avais fait de la musique, j’aurais monté un groupe. J’aurais aimé être chanteur ou guitariste. J’aime travailler en commando. Je n’ai jamais été aussi heureux que depuis que je fonctionne avec une petite équipe. C’est efficace, c’est rythmique. J’ai toujours aimé Les Sept Samouraïs d’Akira Kurosawa, car il y a un spécialiste de l’arc, un du couteau, un du katana, un de la stratégie... J’apprécie ces complémentarités qui, à un moment, convergent et forment une force. Lorsqu’on n’est plus un artiste solitaire, c’est le début d’une ouverture. Je dirais aussi qu’il faut considérer la mission que l’on s’assigne, au-delà de vouloir être célèbre et gagner de l’argent : quel est le projet ? Quelle cause peut-on défendre ? Dans un certain esprit chevaleresque, vous voyez. L’art est presque une thérapie aujourd’hui, il est le dernier ciment social, le dernier point d’accord entre les gens, où l’on peut trouver une forme de convergence collective, quels que soient les opinions politiques, les cultes, les origines. L’art a ce rôle fédérateur. Il a ouvert ses portes à la mode et désormais à l’entertain- ment [divertissement]. Comment vivre une émotion collective, être intégré, lors d’une performance ? C’est l’art du futur.

« Jean-Charles de Castelbajac. L’imagination au pouvoir », 12 décembre 2025-23 août 2026, Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, 76, allées Charles-de-Fitte, 31300 Toulouse.