Pourquoi peignez-vous ?

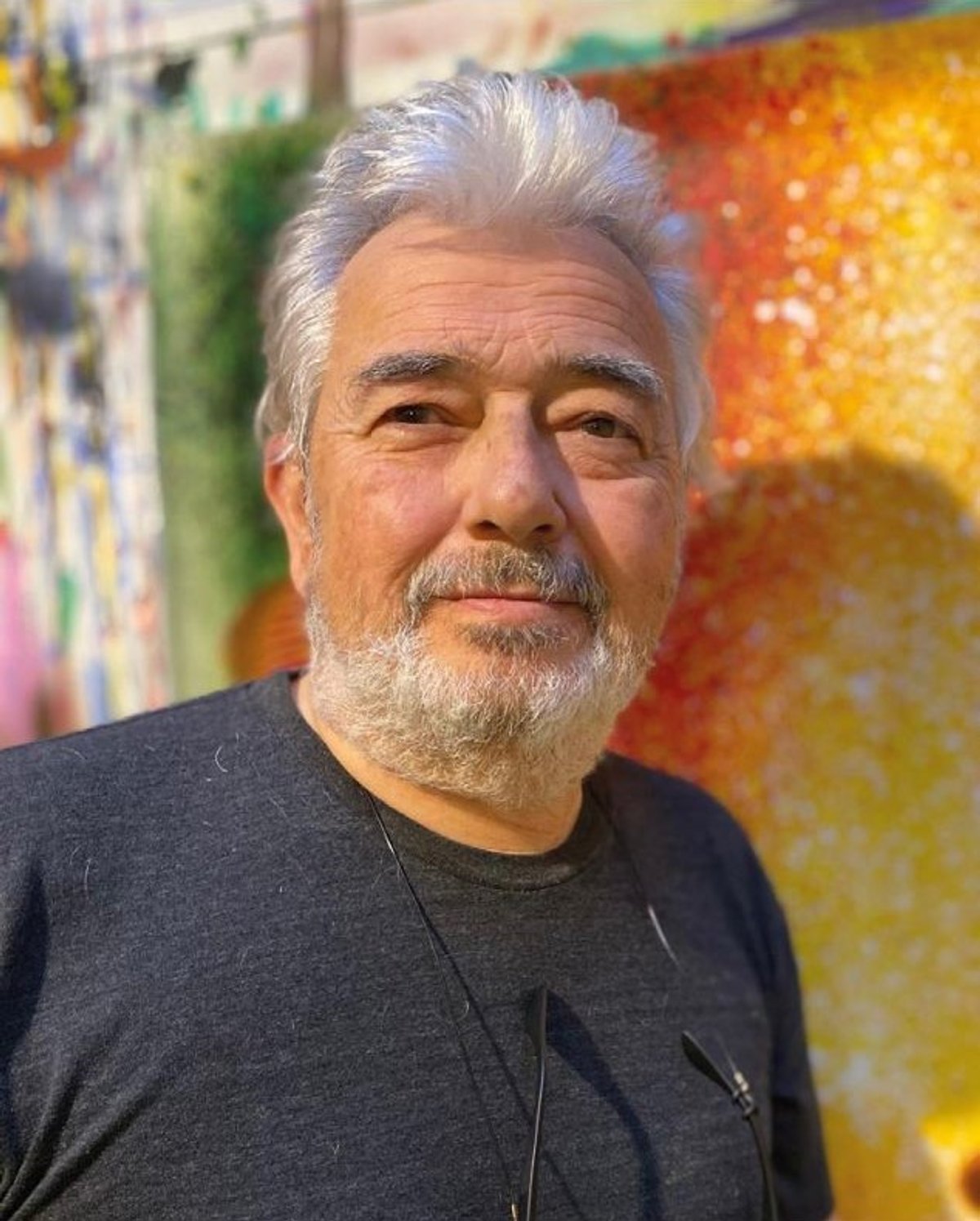

Je peins pour combattre un caractère qui n’est pas vraiment joyeux. En ce moment particulièrement, le monde part à vau-l’eau. L’actualité n’a jamais été très gaie, mais, à présent, à 65 ans, je ne crois pas en avoir jamais vécu d’aussi pessimiste. Pourtant, quand j’étais jeune, il y avait le mouvement punk et le « no future ». On disait cela, mais, au fond, on savait bien qu’il y en avait un, de futur. Aujourd’hui, j’ignore si l’on peut dire la même chose… C’est pourquoi cette exposition, que j’imagine comme un « cancer positif », tombe à point nommé : comme le cancer, j’ai envie qu’elle s’attache aux gens et les contamine, avec du positif, en leur apprenant à mieux regarder.

Vous avez aussi décrit cette exposition comme un « parc d’attractions intelligent ». Est-ce ainsi que vous percevez l’art ?

Quand je me suis installé en Floride dans les années 2000, la première chose que je suis allé visiter a été Disney World. Lorsque Walt Disney a créé ce parc, il a mis en forme un rêve. Bien sûr, avec l’âge, j’ai commencé à voir les limites de tout cela, mais, au départ, il n’y avait pas toute cette notion de marketing. J’ai toujours été habité par cette idée d’ancrer le rêve dans le réel. Avec un parc d’attractions, on peut ressentir une certaine réalité dans quelque chose d’irréel. C’est ce rendu que j’ai cherché ici en faisant une installation totale.

L’exposition met en regard vos œuvres avec les collections du Mucem, le musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, à Marseille. Qu’est ce qui vous a plu dans cette idée ?

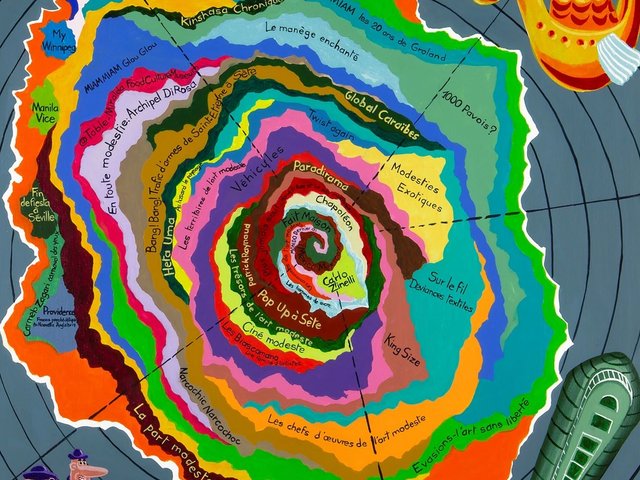

Les dernières expositions monographiques que j’ai vues m’ont vraiment ennuyé, même celles d’artistes que j’admire. Je cherchais une autre manière, plus surprenante, de présenter mon travail ; le mêler à des collections me plaît beaucoup. C’est une chose que j’ai déjà faite, avec les collections du MIAM [musée international des Arts modestes, à Sète], en 2016 à La maison rouge [à Paris], en 2023 au Maat [Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, à Lisbonne] et, en 2022, au musée de Valence, où j’ai montré mon travail avec des œuvres de sa collection allant de l’époque gréco-romaine à Sophie Calle*1. Cette idée de métissage, d’exposer ensemble des éléments différents pour fabriquer un sens nouveau ou une forme inédite, m’a toujours intéressé. J’aime cette façon de m’insinuer, cela me permet de choisir d’autres pièces que les miennes exclusivement, moi, ma biographie… tout cela est un peu pénible.

Vous décrivez le Mucem comme le grand frère du MIAM et Marseille, comme

la grande sœur de Sète. Vous y naissez en 1959. Cette plongée dans ses collections vous ramène-t-elle à votre enfance ?

Une œuvre en particulier m’a remémoré mon père, une immense canardière du XIXe siècle qui m’est apparue comme une sculpture moderne incroyable. Mon père chassait le canard et l’échassier dans l’étang de Thau [Hérault]. C’était à l’opposé de mon univers, mais toute mon enfance, je l’ai regardé sculpter des appelants en bois qui peuplaient la maison. Je n’y ai jamais prêté attention jusqu’à il y a une vingtaine d’années, alors j’ai pris conscience que ces moments d’observation avaient joué un rôle important dans ma perception du rapport entre la peinture et le volume.

Les collections du Mucem m’ont surtout ramené à mes 18 ans, lorsque je suis arrivé à Paris pour étudier aux Arts décoratifs. J’ai passé beaucoup de temps devant les dioramas du musée national des Arts et Traditions populaires. C’est Georges Henri Rivière qui a apporté tout cela. Il reconstituait des pièces dans la tradition de certaines régions. Toute cette collection d’objets populaires a été supprimée, mais, au Mucem, on retrouve quelque chose de similaire. Armoires, vaisseliers, jougs de bœuf, canardière… ce bric-à-brac est l’histoire de l’humanité, et c’est une chance inouïe qu’elle soit conservée.

Vous venez à Paris pour devenir artiste. D’où est née cette envie ? Quel a été le déclic ?

Ah ! Le fameux déclic ! À chaque fois, j’en raconte un nouveau pour éviter d’être ennuyeux ! Tout est arrivé, car j’étais très sûr de tout. J’ai récemment relu des interviews de mes débuts et je suis très étonné de l’assurance que j’avais. Mes parents étaient d’origine très modeste. Dans les années 1970, la ville de Sète était isolée. On était loin de Paris, il y avait un vrai décalage. Je ne me sentais pas en phase avec ma vie, mais j’avais quelque chose de magique : les livres. Je lisais et relisais des bandes dessinées. Et puis, j’ai toujours dessiné. Tout petit, ma mère m’a inscrit au dessin, le mercredi. Après le bac, j’ai fait ma prépa à Sète et je suis arrivé aux Arts déco, à Paris. J’étais le seul boursier de toute l’école. J’en ai longtemps ressenti une humiliation. C’est de là que vient mon ambition. Mon travail a toujours été lié à un sentiment de lutte des classes. C’est d’ailleurs pour cela que, très tôt dans mon parcours, il m’a paru important de vendre mes créations. Je ne voulais pas être un artiste-professeur attaché à une institution, je voulais vivre de mon travail. Si cette revanche de classe était très présente au début, mon mode de vie a rapidement évolué, et je n’ai plus pu réfléchir ainsi. J’ai déplacé mon attention sur le voyage, la forme, etc. Cela dit, je pense qu’il reste toujours cette angoisse de mes débuts.

Vue de l’exposition « Hervé Di Rosa. Un air de famille », Mucem, Marseille, 2025. Photo Pierre Schwartz

L’autre grand moteur à vos débuts était l’édition.

J’avais en tête que ce que je produisais était destiné à l’édition. À la fin des années 1970, des magazines comme Bazooka ont ouvert une nouvelle voie en montrant que l’édition pouvait être expérimentale. Arrivé à Paris, j’ai fait le tour des rédactions, mais, pour elles, ce que je faisais n’était pas de la bande dessinée.

C’est à cette époque que je me suis posé la question de l’agrandissement des formats. J’ai commencé à travailler en plusieurs morceaux, en triptyque, en diptyque, puis sur une seule image. Finalement, à partir de 1981, je me suis tourné vers la peinture. Mais pendant longtemps, j’ai peint sur carton, car le châssis me paraissait trop « bourge ». Aujourd’hui encore, je n’en utilise pas.

Cette influence de la bande dessinée, mais aussi du cinéma, de la musique et de tout ce que l’on regroupe sous les termes de «culture populaire», vous l’avez toujours mise sur un pied d’égalité avec l’histoire de l’art. La hiérarchisation de l’art est pour vous problématique.

Égratigner la hiérarchie, désacraliser l’œuvre d’art : les musées en parlent beaucoup, mais, de mon côté, j’ai dépassé ce débat depuis bien longtemps. Toutefois, s’ils continuent d’en parler, c’est que cela est nécessaire, qu’un certain mépris doit persister. Il est vrai, en tout cas, que lorsque l’on m’interviewait à mes débuts et que j’évoquais la bande dessinée ou le rock, on me regardait avec de grands yeux : j’étais un barbare du Sud. Aujourd’hui, il y a des planches de bande dessinée qui valent plus cher que mes peintures ! Je suis assez content de la manière dont les choses avancent. Les plus jeunes générations ont moins été confrontées à cette idée de catalogage ou de classification. De nos jours, avec Internet, on peut trouver n’importe quoi à côté d’un chef-d’œuvre. Je pense malgré tout qu’il faut bien ranger les choses : les jouets et une statue de Michel-Ange, je les regarde avec le même intérêt, mais ce n’est pas la même chose. Le plafond de la chapelle Sixtine et les dessins de Philippe Druillet – que j’adore ! –, ce n’est pas la même chose. Quand on montre des Harley-Davidson ou une chanteuse pop au MoMA [Museum of Modern Art, à NewYork], on atteint une certaine limite. Au MIAM et au Mucem, oui, car ce sont des musées dédiés à cette culture. Ce n’est pas le cas des musées d’art contemporain.

Une autre victime de la hiérarchie de l’art fut pendant longtemps l’artisanat. Comment l’appréhendez-vous ?

Je réfléchis beaucoup à cela, car je suis d’une génération qui méprisait l’artisanat, alors qu’il a toujours été un aspect primordial de mon travail. Je pense que j’aicontribu éà renouveler les regards. Dès les années 1980, j’ai notamment travaillé en Tunisie avec un sérigraphe qui faisait des autocollants pour voitures de police. Dans ses écrits, Jean Dubuffet raconte la manière dont il assemble différents matériaux, lesquels normalement ne se mélangent pas, mais qui pourtant donnent des choses extraordinaires ensemble… Cette approche permet d’être tout le temps surpris. Une peinture, si elle n’a pas de surprise pour son auteur, ne peut être vibrante.

Cette intégration de l’artisanat à votre pratique passe par la collaboration avec des personnes dotées de savoir-faire spécifiques.

On pourrait dire que l’œuvre est altérée par l’intervention de l’artisan, mais elle est en fait enrichie. Pour être surpris, je passe par la fabrication d’un autre, ou plus précisément, par l’interprétation d’un autre, puisque ce n’est pas une intervention dictée. Cet aspect est essentiel, car il me force à transformer ma pratique.

C’est tout le propos de votre série Autour du monde.

J’ai commencé Autour du monde à la fin des années 1980. À l’époque, j’étais dans mon atelier à Sète, où j’étais retourné vivre, et je me suis aperçu que j’avais envie d’autre chose, j’avais peur de me répéter. J’ai donc décidé de voyager. Dans les différents pays que je visitais, je m’imprégnais d’une technique : en Bulgarie, la peinture d’icônes ; en Afrique du Sud, les perles ; au Cameroun, la sculpture bamoun ; au Vietnam, la peinture laquée… J’apprenais à représenter des éléments selon chaque tradition. J’ai constitué une encyclopédie mentale des manières et imageries du monde. C’est un enrichissement incroyable.

Prenez la céramique, sur laquelle je travaille en ce moment au Portugal, son histoire même sert tout à fait mon propos de métissage des techniques et des formes : d’origine asiatique, elle a été ramenée en Europe, où elle est devenue une nouvelle création. Aujourd’hui, chaque région du monde produit des céramiques à sa façon. C’est une technique qui n’a ni lieu ni temps, elle appartient à tous.

Ces voyages vous ont aussi permis d’enrichir votre collection d’objets. D’où vient ce goût des figurines ?

Je ne saurais pas dire d’où me vient ce goût de la collection. Au départ, c’était surtout lié à ma peinture, car j’y trouvais des influences sur des solutions formelles auxquelles je n’avais pas pensé. Je découvre constamment des détails hallucinants. On parvient à de telles finesses de moulage, ça me surprend toujours. Il y a peu de sculptures d’art contemporain qui réussissent à surpasser cela… À l’origine, c’est donc vraiment la créativité derrière chaque objet qui m’intéressait. À présent, je collectionne surtout pour le MIAM.

Vue de l’exposition « Hervé Di Rosa. Un air de famille », Mucem, Marseille, 2025. Photo Pierre Schwartz

Parlez-nous du MIAM.

Le MIAM est le résultat d’un long processus. J’ai eu très tôt la volonté de créer des œuvres d’art accessibles à tous. C’est pour cela que j’ai ouvert une boutique d’art modeste à Paris dans les années 1980. Je faisais réaliser toutes sortes d’objets que je dessinais, du tee-shirt au jouet en passant par l’assiette ou le foulard. C’était une sorte de laboratoire. En 1990, j’ai découvert l’immense collection de l’artiste Bernard Belluc. Pour la blague, je lui ai dit qu’un jour nous ferions un musée ensemble.

Finalement, quelque temps plus tard, j’ai eu la chance de rencontrer Pierre-Jean Galdin, qui était directeur du musée de l’Objet, à Blois. En 1998, il a proposé à mon frère, le sculpteur Richard Di Rosa, à Bernard Belluc et à moi-même de faire une exposition sur une préfiguration du musée international des Arts modestes. La nouvelle mairie communiste de Sète a été intéressée par l’idée, et le projet s’est lancé. Je pensais que ça ne durerait pas, mais il est encore là aujourd’hui, avec Françoise Adamsbaum à sa tête.

Quelle réflexion anime le MIAM ?

Elle est surtout liée aux publics et à une volonté de soutenir les artistes. La chose importante pour les artistes est d’être vu. L’art contemporain ne survivra que si son public se renouvelle. Mes peintures sont sans cesse en rapport avec les spectateurs, à travers les rencontres avec les galeristes, les collectionneurs, les institutions… Mais ce public-là, je le connais. J’ai toujours recherché une audience plus large. Au MIAM, nous avons trouvé l’alibi de l’objet populaire, qui permet d’offrir un nouveau regard sur l’œuvre d’art que l’on met à côté.

C’est aussi un moyen de renouveler les regards sur ces œuvres qui entrent dans la catégorie d’art modeste. L’exposition « Beaubadugly », en 2024-2025, au MIAM, par exemple, replaçait la peinture commerciale dans l’histoire de l’art. La question du regard est récurrente chez vous. Pouvez-vous nous en dire plus ?

L’art modeste n’est pas un genre ou un mouvement artistique, c’est juste une manière de regarder les choses différemment. Il ne faut pas s’attacher au regard superficiel de sa première impression. Le ressenti n’est pas toujours bon. Il faut prendre le temps d’observer et de réfléchir à l’objet devant soi pour mieux le comprendre. Prenez une figurine, il suffit de la détailler longtemps pour dépasser son caractère commercial et se demander qui l’a faite, comment et pourquoi. Dans mon art, comme au MIAM, il y a cette volonté d’inciter les gens à regarder les choses plus attentivement. Une fois que nous aurons atteint cela, le MIAM ne sera plus utile. Alors je pourrai l’arrêter.

Et votre peinture ?

En peinture, j’aurai toujours des choses à dire, c’est comme un élan de vitalité pour moi. Le jour où je ne peins plus, je meurs. J’ai plusieurs amis peintres qui ont peur devant la toile blanche. Pour ma part, au contraire, plus la toile est blanche, plus je suis content de commencer : ça me guérit. Si je pars en voyage sans pouvoir peindre, je suis mal. Même le dessin ne peut rattraper ce sentiment. C’est quelque chose d’organique, qui est peut-être lié au fait que j’ai débuté très jeune. Et finalement peindre, exposer, vendre mes peintures, je n’ai connu que cela. J’ai eu la chance de ne connaître que cela.

En 2022, vous êtes élu à l’Académie des beaux-arts, c’est une belle revanche pour le jeune artiste que l’on regardait avec des yeux ronds lorsqu’il parlait de bande dessinée et de rock.

J’étais vraiment étonné de recevoir cette proposition. Je ne pensais pas l’accepter, mais j’ai constaté que Fabrice Hyber avait amené un vent nouveau à l’Académie, avec Gérard Garouste, Nina Childress, Tania Mouraud… Et puis, lorsque je vois l’action qui est menée pour aider les artistes, je ne regrette pas du tout. Après… le costume et tout ce qui va avec, on s’en moque. Mais quand même, moi, le vieux communiste, ça m’aura permis d’avoir un article dans Le Figaro ! [rires]

L’Académie ou l’ADAGP [Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques], dont je suis le président, me permettent aussi d’être aux premières loges pour découvrir les dernières créations. Parce que les choses qui sont créées, c’est tout de même le centre de ma vie. L’histoire de l’art est surprenante. Il y a toujours des artistes qui arrivent à imaginer des éléments nouveaux, des choses exceptionnelles qui sortent du lot. Ça me fait « suer » de devoir mourir un jour, car je ne pourrai pas voir la suite !

*1 « Plus jamais seul. Hervé Di Rosa et les arts modestes », 21 octobre 2016-22 janvier 2017, La maison rouge, Paris; « Archipelago Hervé Di Rosa », 9 mars-9 septembre 2023, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Lisbonne; et « Hervé Di Rosa. Ses sources, ses démons », 27 mars-28 août 2022, musée de Valence.

-

« Hervé Di Rosa. Un air de famille », 12 mars 2024 - 1er septembre 2025, Mucem – musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, 7, promenade Robert-Laffont, 13002 Marseille.