Anne Bourse : Dissociation

Anne Bourse a construit un ensemble de sept meubles en empilant des boîtes de rangement en verre acrylique. Pour cinq de ces colonnes, les boîtes contiennent pour la plupart des sortes de manche tissées dans des couleurs et des motifs variés d’où sortent des photos de mains féminines découpées dans des magazines. Deux images viennent immédiatement à l’esprit : celle de vitrines d’un commerce de luxe et celle de reliquaires. Aucune d’elles cependant ne dit la vérité de ces constructions qui, dans leur relative pauvreté, leur caractère fait maison (de fait les morceaux d’étoffe ont été fabriqués au métier à tisser par l’artiste elle-même) évoquent un jeu d’enfants. À quel type de dédoublement renvoie le mot « Dissociation », titre de l’exposition ? Celui qui fait d’une même matière une œuvre d’art et une marchandise ou cet autre qui divise l’artiste entre secret et exhibitionnisme ? Ces questions traversent l’esprit comme d’autres sur les politiques d’exposition et les liens étroits qui relient les mondes de l’art et du luxe. Les deux autres meubles diffèrent dans leur construction et dans leur contenu. L’un placé devant un miroir expose une unique œuvre sur papier, copie d’un Agnes Martin, et quelques gros pois de verre teinté rouge sont dispersés sur les surfaces transparentes. Le septième et dernier meuble est lui tapissé de dessins beaucoup plus librement inspirés de Agnes Martin et sur lui sont exposées des bandes de tissus sur du carton d’emballage, dans l’esprit cette fois du camelot. Tisser, dessiner, assembler, exposer ne font qu’un seul et unique processus, comme pour se donner plus d’autonomie et s’ouvrir un peu plus à la circulation des choses et des idées. Dans l’exposition, on trouve également des dessins, des pages de magazine qu’Anne Bourse a marquées au stylo-bille bleu et rouge, avec ajouts de Tipp-Ex. Ce sont des motifs décoratifs psychédélique très années 1960 où se glissent des jambes de femmes sur talons hauts ; soit une façon de recouvrir les clichés de la presse sous un délire imaginatif.

Du 17 mai au 19 juillet 2025, Crèvecœur, 9, rue des Cascades, 75020 Paris

Vue de l’exposition « Anne Neukamp : Mirror » chez Semiose, Paris. © Rebecca Fanuele. Courtesy Semiose, Paris.

Anne Neukamp : Mirror

Avec, au centre de chacun de ses tableaux, un objet tracé selon les codes graphiques de la communication ou bien un pictogramme, la peinture d’Anne Neukamp fait immédiatement penser au pop art. En y portant davantage d’attention, elle s’en révèle éloignée d’une distance considérable. Une caractéristique fondamentale de son travail est la combinaison dans chacune de ses œuvres de trois techniques de peinture : la tempéra, l’huile et l’acrylique. La tempéra est employée pour peindre, généralement dans des tons gris ou beige, la zone entourant l’image et que l’on hésite à qualifier de fond tant les deux différent par leur aspect et leur texture. L’artiste revendique une totale absence de hiérarchie entre les divers composants du tableau. En choisissant pour sa nouvelle exposition de ne montrer que des tableaux ayant le miroir pour motif, elle engage un dialogue avec l’histoire de la peinture en général et avec Roy Lichtenstein en particulier. Les miroirs, de tous modèles, sont identifiables aux zones claires qui, par convention, signalent le reflet. Au-delà des variations sur un même thème, Anne Neukamp se livre à de nouvelles expérimentations à partir de l’image pixélisée. Dans deux tableaux en particulier, elle bouleverse sa manière de peindre. L’un d’eux représente un miroir brisé, image doublement symbolique, et tous les deux sont bâtis sur un fond sombre. En s’en approchant, on constate que les petits carrés et rectangles représentant les pixels peints à l’huile et à l’acrylique s’assombrissent pour se confondre avec les touches posées à la tempéra. Neukamp s’approche de la machine et, par de subtiles gradations, produit un effet de profondeur en même temps qu’un scintillement.

Du 17 mai au 21 juin 2025, Semiose, 44, rue Quincampoix, 75004 Paris

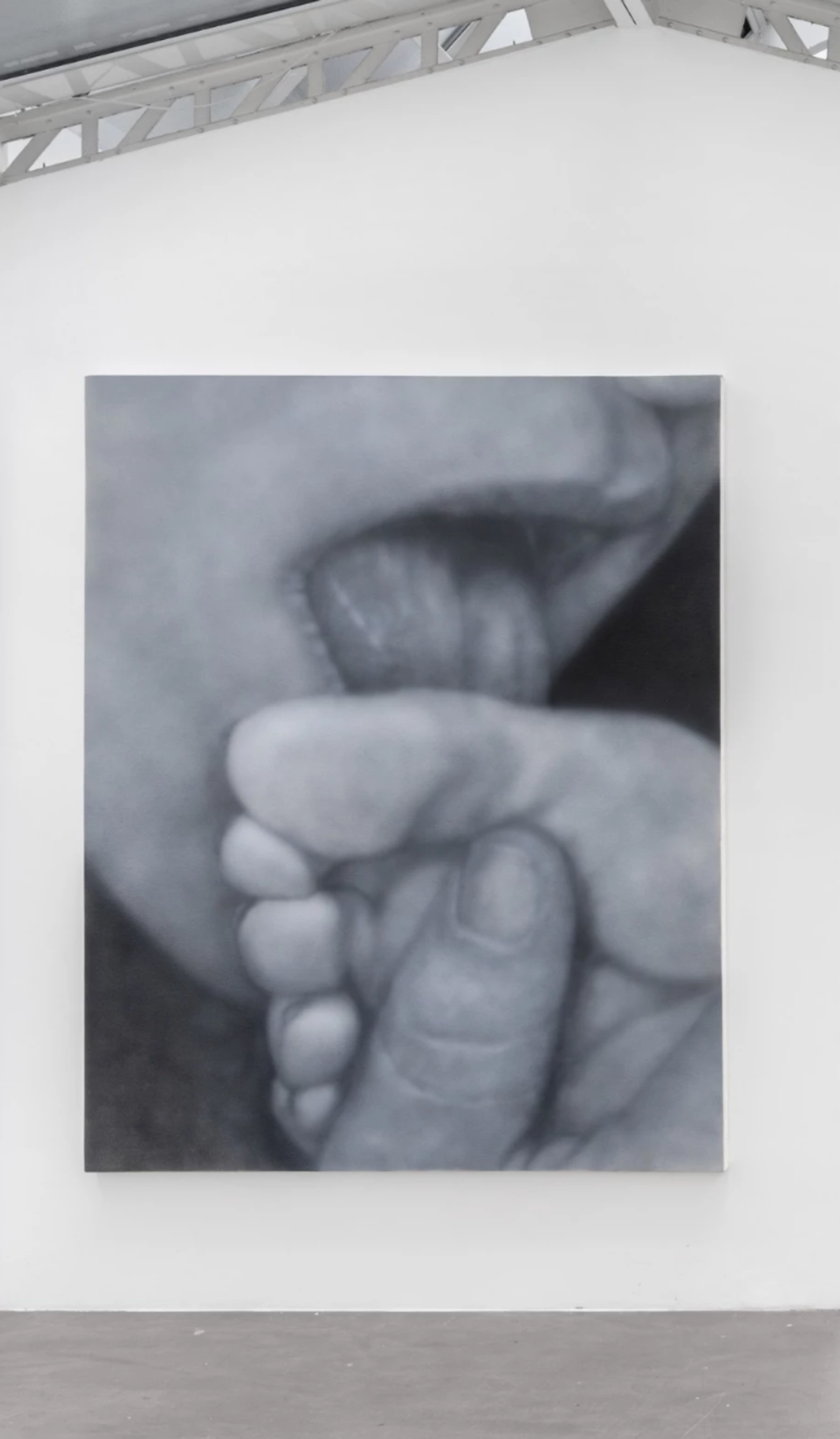

Vue de l’exposition « Betty Tompkins : Sex Paintings » chez Bremond Capela, Paris. Photo Nicolas Brasseur

Betty Tompkins : Sex Paintings

C’est en 2003, à la Biennale de Lyon, que l’équipe du Consortium de Dijon nous avait fait découvrir l’œuvre de Betty Tompkins. Les Fuck Paintings, ces tableaux reproduisant à l’aérographe et en noir et blanc des photogrammes de films pornographiques, apportaient la révélation d’une peintre hyperréaliste ignorée des manuels d’histoire de l’art, transgressive et féministe. Bref, une de ces artistes qu’il avait été impossible de voir en temps et heure. Depuis, et malgré l’acquisition de l’une de ses œuvres par le musée national d’art moderne/Centre Pompidou, nous n’avions plus guère entendu parler de l’artiste. Cette première exposition parisienne de tableaux peints entre 2016 et 2019 nous permet d’affiner notre perception du travail. Pas de grande différence de principe dans ces Sex Paintings, à quelques points prêts qui ne sont pas des détails. Il y a tout d’abord la superposition de textes sur un certain nombre d’entre eux. Il s’agit de lieux communs à propos des femmes ou adressés à elles que l’artiste a utilisés dans un autre type de travaux. Au-dessus d’une vulve rose vue en très gros plan est écrit : « Women don’t have the killer instinct » ; ou, d’une vulve vue d’un autre angle : « You should be at home in the kitchen ». Entre la tentation Barbara Kruger et la tentation Ed Ruscha, Betty Tompkins impose sa loi. Parlant de loi, l’artiste a refait un de ses tableaux dont l’image a été censurée sur les réseaux sociaux, et la copie porte désormais la marque « censored » répétée, sceau d’infamie retourné en titre de gloire. En dehors de la découverte de cet apport textuel, l’exposition se laisse appréhender comme une véritable séquence. À côté de plans serrés sur des pénétrations ou sur des sexes qui approchent parfois de l’abstraction, figurent deux tableaux qui donnent son esprit à l’ensemble. L’un d’eux est un gros plan sur une langue qui lèche un pied tenu dans une main, mélange de profane et de sacré qui n’est pas sans rappeler L’Âge d’Or [film de Luis Buñuel].

Du 26 avril au 31 mai 2025, Bremond Capela, 13, rue Béranger, 75003 Paris

Vue de l’exposition « A Hundred ways to disappear » chez No Name, Paris. Courtesy of No Name, Paris. Photo Thomas Lannes

A Hundred ways to disappear

« A Hundred ways to disappear » réunit seize artistes et vingt-quatre pièces dans tous les médiums. C’est un titre plus poétique que conceptuel, la disparition étant prise tantôt comme équivalent de l’absence, d’un refus du jeu social, d’une réduction des moyens mais aussi du flou en peinture ou de la destruction. L’intérêt est avant tout dans le choix de pièces d’un certain nombre d’artistes peu ou pas montrés en France, et dans les connexions qui se font entre certaines d’entre elles. L’œuvre la plus ancienne (1968) est de stanley brouwn, la mise en parallèle sur une feuille de deux traits au crayon, deux unités de mesure, le trait et le pas. stanley brouwn est un référent suprême, comme, dans un autre registre, Michel Parmentier, représenté par une grande composition de 3 m x 3 m faite de feuilles de calques pliées et marquées au pastel blanc selon sa méthode. Si aucun des autres artistes de l’exposition ne s’inscrit directement dans la filiation d’une de ces figures historiques, un axe minimal et conceptuel traverse celle-ci. Dans les œuvres de sa série Loop, Olga Balema crée des sculptures transparentes en déformant des feuilles de polycarbonate et en les faisant fusionner avec du solvant ; Stefana McClure transcrit la totalité des sous-titres d’un film et les reproduit en les superposant sur une seule ligne en bas d’une feuille de papier carbone coloré au format 16 : 9 ou 4 : 3 selon les cas. Un autre axe de l’exposition concerne les façons de travailler avec la mémoire et l’oubli. Tatjana Danneberg imprime des photos de proches et d’objets quotidiens sur des feuilles plastiques et peint au gesso avant de les détacher de ce support et de les transférer sur toile ; il en résulte des compositions semi-abstraites traversées d’éclats d’images. Avec une tablette de réfrigérateur, un miroir de salle de bains, une carte postale reçue, Matthias Odin évoque un ami qui l’a hébergé lors de sa montée à Paris. Le mot de la fin appartient à Paulo Nazareth qui, dans une vidéo performance, s’aventure dans le désert de Sonora, près de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, enfile à l’envers ses chaussures et trace des cercles en marchant afin que nul ne retrouve sa trace.

Jusqu’au 24 juin, No Name, 3, place de l’Alma, 75008 Paris. Commissaire : Léo Panico Djoued. Sur rendez-vous : leo@marshallfineart.com