Peut-on encore continuer à produire dans un monde surchargé de... produits ? Jour après jour, l’interrogation se fait plus cruciale et sensible, a fortiori pour des « producteurs d’objets », les designers. Afin de les aider à forger leur réflexion et trouver des réponses, la Fondation Thalie, établie à Bruxelles, organise, depuis 2020, des conférences qui mêlent à la fois les regards d’artistes, de designers et de scientifiques. « L’objectif de ces conversations, explique Nathalie Guiot, fondatrice et présidente de la Fondation Thalie, est d’inspirer la jeune génération de designers qui s’interroge sur les nouvelles manières de produire, et de croiser les connaissances afin de faire naître des solutions. D’où, par exemple, l’invitation lancée à des scientifiques, car, la science, nous en sommes convaincus, pourra, elle aussi, contribuer à la mise en place de pratiques nouvelles ».

Confronter les regards

Publié en janvier 2025 par Manuella Éditions, un ouvrage intitulé Créateur·ices urgence climat rassemble les dernières conférences données, entre 2022 et 2023, à l’École des arts décoratifs (EnsAD), à Paris. Les propos de la vingtaine d’intervenants – dont une moitié d’artistes – sont éloquents. À commencer par ceux de Meriem Bouamrane, économiste environnementale au sein du programme Man and the Biosphere de l’Unesco : « Dans un rapport récent du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, les scientifiques ont démontré que les humain·es sont totalement responsables à la fois de la disparition de la biodiversité et du changement climatique [...]. La biodiversité ne figure pas sur l’agenda politique, car sa destruction n’est pas aussi visible que le changement climatique, plus spectaculaire. Cette dimension silencieuse et invisible de la biodiversité requiert d’autant plus de conscientisation, d’engagement et de mobilisation [...]. Il est vital de réellement relever ces défis ».

Ces dernières années, Nathalie Guiot a fait passer le message au sein du groupe Decathlon, dont elle est actionnaire familiale : « Les grands sujets de réflexion au comité de transition écologique pour lequel je me suis impliquée de 2019 à 2024 concernent la décarbonation, l’écoconception et le chiffre d’affaires durable, détaille-t-elle. Nous investissons sur la recherche en biomatériaux, sur les nouveaux modèles liés à l’économie circulaire (location, réparation, seconde main), en particulier sur l’offre des vélos, pour dupliquer à d’autres sports comme le fitness, très consommateurs de CO du fait de la production des équipements. » En parallèle, elle intègre le comité scientifique de la chaire Écodesign & Création fondée à l’EnsAD, en 2022, en partenariat justement avec Decathlon.

De là sont nés ce programme de conférences et cette deuxième publication qui en recense les échanges. « La jeune génération a compris que nous étions arrivés à un point de bascule, souligne Nathalie Guiot. Aujourd’hui, on ne peut plus produire pour produire : il faut prendre en compte le cycle de vie d’un produit dans son entièreté, depuis les ressources nécessaires à sa fabrication jusqu’à sa réutilisation, son recyclage ou son surcyclage. Concernant les ressources, il s’agit bel et bien d’abandonner les modèles extractivistes du passé, donc d’opérer un véritable changement systémique. En revanche, je ne milite pas pour une écologie punitive. Il ne faut en aucun cas culpabiliser cette nouvelle génération, mais, au contraire, la faire rêver, l’inspirer afin qu’elle imagine des futurs possibles...»

Propositions et stratégies

Les conférenciers ont lancé de nombreuses pistes. Ainsi, dans le secteur de l’architecture, l’artiste Kader Attia évoque la notion de « réparation » par le biais d’un matériau naturel qui, en regard du béton honni, car ultracarboné, pourrait effectuer un retour en grâce : la terre. « Ce qui est fascinant, c’est la manière dont l’architecture de terre, depuis des millénaires, est faite de bon sens, avance-t-il. [L’architecte français] André Ravéreau, à Ghardaïa, en Algérie, avait compris que l’architecture des mozabites relevait de cette volonté de réparation. Réparer, c’est vraiment privilégier le bon sens, et non l’esthétique, donc l’éthique. Réparer, c’est se libérer de ce carcan de la perfection et de la nouveauté. »

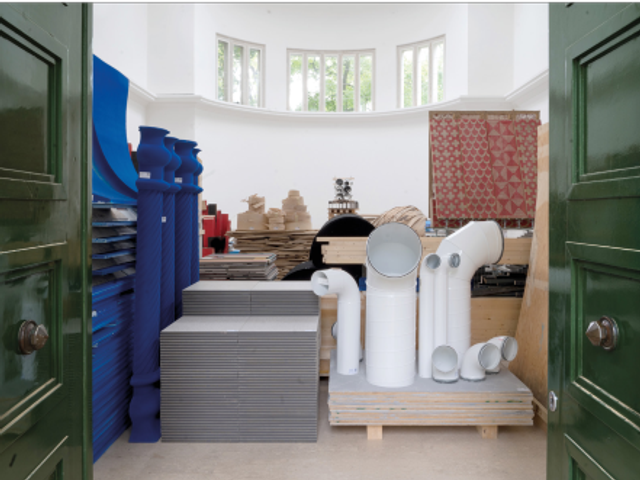

L’architecte Nicola Delon, membre de l’agence parisienne Encore Heureux, insiste sur le potentiel transformateur de l’adoption de techniques de production circulaires : « Dans le domaine de l’architecture, on produit un nombre astronomique de déchets. Rien qu’en Île-de-France, 75 % des déchets sont issus du bâtiment et des travaux publics ». Pour contrer ce gâchis, il propose deux pistes : le remploi des matériaux – « ce qui n’est pas du recyclage : il s’agit d’utiliser une matière, afin d’en faire un autre usage » – et, surtout, « interdire la démolition » pour, au contraire, réhabiliter l’existant et le transformer.

Un même engagement parcourt le secteur de l’urbanisme : « Une grande partie du développement urbain dont nous sommes les témoins ces vingt dernières années relève de formes urbaines fermées, estime le sociologue Richard Sennett, conseiller principal de l’Organisation des Nations unies au sein du programme sur le changement climatique et les citoyens. Selon mon concept de ville ouverte, nous devons créer un type de développement de logements plus flexible, et cela suppose souvent quelque chose que les banquiers détestent : intégrer des possibilités superflues ou inutiles à la structure physique afin de faciliter les changements et les adaptations ». Il poursuit : « La ville ouverte cherche à se défaire de l’idée qu’il y a un lien étroit entre forme et fonction, il s’agit d’assouplir cette contrainte [...]. Et il en va de même pour le changement climatique. Nous allons devoir multiplier les façons de construire des logements, rues et bâtiments publics, pour nous adapter à l’incertitude climatique. Il s’agit de réimaginer ce qu’est un environnement. Nous devons abandonner les idées utilitaires pour pouvoir faire face à ces événements très anarchiques que sont les changements climatiques ».

Un cycle d’expositions d’une décennie a été accueilli entre les murs de la Fondation Thalie, à Bruxelles, depuis sa création en 2014, dont l’ultime, conçue en 2024 – à l’occasion des 10 ans de l’institution et dans le cadre de son programme Créateurs Urgence Climat –, intitulée « Regenerative Futures» (avenirs régénérateurs), a fait la part belle aux matériaux alternatifs – algue, mycélium, cuir d’insecte, déchet d’oursin ou de ver à soie.

Pour la suite, Nathalie Guiot a décidé d’orienter les activités de la Fondation sur les enjeux environnementaux, par le biais d’une nouvelle entité baptisée ALEOR Craft & Biodesign, galerie de conseil et d’édition d’objets faits de matériaux biosourcés ou recyclés. Et de déclarer : « Depuis la pandémie due au Covid-19, la question de l’épuisement des ressources ne cesse de télescoper celle du réchauffement climatique. L’idée est de mettre en avant une création qui explore cette problématique des alternatives aux ressources fossiles et qui s’attache, surtout, à la question du vivant. Je suis persuadée que les designers peuvent nous apporter des solutions ».

Cette reconnexion au « vivant » est l’un des thèmes majeurs qui sourd des conférences, comme en témoigne l’artiste Ernesto Neto : « J’ai eu l’incroyable opportunité de me rendre dans la forêt tropicale amazonienne. J’y ai rencontré les Huni Kuin, un groupe indigène de la forêt. Ils et elles considèrent les plantes comme leurs frères et sœurs, les connaissent toutes et savent comment guérir grâce à elles. J’ai chanté et dansé avec elles et eux, et partagé leurs remèdes. J’ai accédé à cette extraordinaire dimension de l’esprit qui a transformé mon travail, et même ma vie, pour toujours, en me rapprochant des plantes, de la nature en général ».

Le chercheur Michael Marder, professeur de philosophie à l’Universidad del País Vasco, à Vitoria-Gasteiz, en Espagne, pense de même : « Nous ferions mieux d’apprendre de la vie des plantes. Les plantes obtiennent de l’énergie en s’ouvrant au soleil, non en prenant aux autres. Elles travaillent en synergie avec les éléments. Elles n’extraient rien du tout, elles rendent plus qu’elles ne reçoivent des sols, et évoluent en coopérant avec les autres éléments, les autres espèces et royaumes biologiques ». Et de conclure : « La synergie et la coopération végétales pourraient bien nous permettre de considérer l’énergie de façon différente ».

-

Nathalie Guiot (dir.), Créateur·ices urgence climat, Bruxelles, Fondation Thalie et Paris, Manuella Éditions, 2025, 236 pages, 20 euros.