À la faveur d’un voyage commun au Japon en 2023, l’idée de concevoir l’exposition « L’Écologie des choses » a lentement germé dans l’esprit de ses trois commissaires : Muriel Enjalran (directrice du Frac Sud – Cité de l’art contemporain, à Marseille), Alexandre Quoi (responsable du département scientifique au musée d’Art moderne et contemporain [MAMC] de Saint Étienne) et Élodie Royer (commissaire d’exposition*1 et chercheuse). Si le Japon est le terrain d’étude de cette dernière depuis 2011 (elle était résidente à la Villa Kujoyama, à Kyoto, au moment de la triple catastrophe), il s’agissait d’une visite inédite pour Muriel Enjalran et Alexandre Quoi, lesquels, très vite, y ont perçu des résonances avec les collections de leurs institutions.

Depuis longtemps et d’autant plus aujourd’hui, le Japon fascine autant qu’il intrigue, comme en témoignent les multiples événements qui lui sont consacrés, l’explosion des traductions du japonais, la fièvre du kintsugi et la tendance du wabi-sabi. Or, la grande réussite de cette exposition est précisément d’échapper à l’« exotisation » ou à une appropriation maladroite. Elle offre au contraire une rare occasion de découvrir, ou redécouvrir, un ensemble d’artistes qui, au fil des générations, des bouleversements sociaux, géologiques ou écologiques, ont entretenu un rapport éminemment singulier à leurs environnements, comme aux êtres et aux matériaux les constituant.

Le Mono-ha comme source d'inspiration

C’est sous un titre inspiré du Mono-ha*2 – ou « l’école des choses », au sens de ce que ces choses ont à nous apprendre – que sont réunies des œuvres aux matériaux aussi modestes que divers, certaines n’ayant jamais quitté le Japon, d’autres appartenant de longue date aux collections des deux institutions partenaires. Leur mise en espace, dans une scénographie aux modules intelligemment recyclés de la précédente exposition, offre au public une expérience de sobriété du regard on ne peut plus bienvenue : loin d’une urbanité saturée de signes et de sons, d’une course effrénée des actions et des échanges, la manifestation invite à prendre le temps de regarder en écoutant, d’interpréter en se « décentrant », ainsi que l’artiste sud-coréen Lee Ufan l’a théorisé à propos du Mono-ha*3.

Conçues parallèlement aux courants minimalistes et radicaux, mais aussi, pour certaines, influencées par le mouvement Fluxus imaginé aux États-Unis par George Maciunas, les œuvres historiques n’étaient « pas strictement régies par l’ego de l’artiste ; leur centre d’expression était déplacé du côté du monde » ; un déplacement salvateur opéré précisément à partir de l’année 1968, perpétué ensuite par nombre d’artistes soucieux de ne plus ériger l’humain en maître absolu d’une cérémonie à son image, mais de le réinscrire au milieu des choses et à leur niveau, soit au ras du sol, de l’eau ou dans les airs.

Une expérience d’écoute ténue ouvre le parcours de « L’Écologie des choses » : les sons de Gazing at Traces in Each Place de Hideki Umezawa se mêlent aux discussions ambiantes, aux bruits des ascenseurs du grand hall. La découverte de l’œuvre du paysagiste Gilles Clément au Domaine du Rayol (Var) a inspiré à l’artiste cette composition sonore en cours*4 : il a arpenté, au fil des saisons, le jardin des Méditerranées, conçu entre terre et eau, pour en extraire d’infimes signes des présences animales, végétales ou humaines qui s’y logent, et recréer un environnement sonore comme une invitation à s’y projeter.

L’immatérialité du son laisse place à la matérialité brute d’œuvres conçues comme des objets transitoires ou modifiables par Kishio Suga, Noboru Takayama et Hitoshi Nomura. La forte présence du bois, ici sculpté et récolté par Kishio Suga, agencé par Noboru Takayama ou transformé en pâte à papier pour fabriquer le carton de l’immense tour livrée aux intempéries de Hitoshi Nomura, n’est pas sans évoquer son rôle essentiel dans l’archipel : ancrées aux monts et montagnes sacrés et inconstru- ctibles, les forêts occupent en effet 70 % du territoire, recelant à la fois une extraordinaire biodiversité et une forme de puissance magique. Aussi craintes que révérées, les nombreuses essences d’arbres en sont les organismes principaux, dont l’utilisation par les charpentiers, les artisans ou les artistes depuis des siècles n’advient jamais sans la conscience qu’elles sont un matériau éminemment vivant.

Le visiteur pénètre ensuite dans l’univers ludique, poétique et fragile de Yoko Ono, Takako Saito et Mieko Shiomi, dont les œuvres, sous la forme de petites cartes manuscrites ou tapuscrites, de boîtes uniques ou de dessins participatifs, furent créées dans les années 1970, comme des incitations à provoquer des situations plutôt qu’à produire des artefacts autosuffisants. En formulant des énoncés poétiques reproductibles par tout le monde et à l’infini, les artistes ont fait le choix d’orienter l’attention sur l’environnement, l’imaginaire et l’autre, comme de se déprendre de la réalisation même de l’œuvre.

Shingo Yoshida, The Summit, 2020, vidéo 16/9, couleur et son, Frac Sud – Cité de l’art contemporain, Marseille. © Shingo Yoshida. Courtesy du Frac Sud

Le versant contemporain

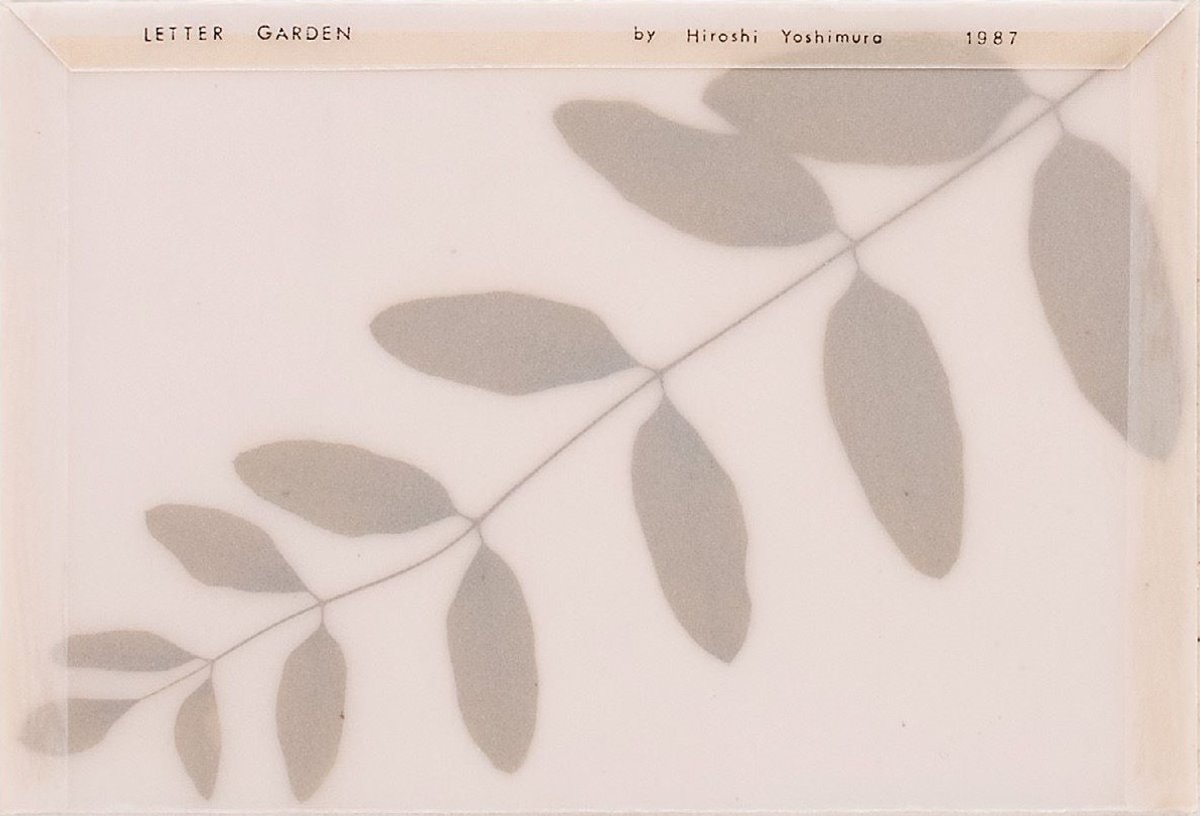

Encore trop méconnue, la pratique du compositeur et artiste Hiroshi Yoshimura agit comme un point de jonction entre les années 1970 et le contemporain. Musicien à l’origine des premiers field recordings, il a composé toute sa vie une musique méditative créée par, et pour, les éléments. En parallèle, il concevait de délicats objets adressés, comme la Letter Garden et les Sound Letters, pour lesquelles l’artiste a scellé dans des enveloppes faites de calque des végétaux ou des petites billes, les uns participant à la constitution d’un herbier dispersé dans l’espace et le temps, les autres invitant à produire incidemment des mélodies fugaces lors de la manipulation du papier.

Enfin, les œuvres contemporaines de Sachiko Kazama, du duo Hideki Umezawa et Koichi Sato, de Keita Mori et de Shingo Yoshida traitent, à travers la diversité de leurs médiums (film, gravure, peinture, photographie, dessin au fil et diaporama), de l’urgence de saisir les enjeux d’une interdépendance humaine à l’eau, aux réseaux, aux catastrophes de tous ordres comme à l’impermanence de la mémoire. Shingo Yoshida s’est par exemple plongé dans les archives familiales pour reconstituer un événement dont l’ultime trace demeure au sommet du Fuji, emblématique montagne susceptible à chaque instant d’entrer en éruption.

La publication qui accompagne l’exposition, conçue avec le graphiste Grégory Taniguchi-Ambos, permet, à travers les contributions du conservateur en chef du National Museum of Modern Art de Tokyo Hajime Nariai et du professeur à l’université de Waseda spécialisé en musique Jun’ichi Konuma, d’en prolonger l’expérience et d’en ouvrir les pistes*5. Un seul regret : que l’influence du shintô et du bouddhisme ne soit évoquée nulle part, car il est aisé d’en imaginer l’incidence sur la manière même dont ces artistes ont choisi de montrer, de négocier avec ou de rendre hommage à leurs milieux de vie, au fil de leurs transformations.

*1 Parmi lesquelles : « Les Êtres Lieux », MCJP, 2022 ; « Things Entangling »,

Museum of Contemporary Art Tokyo (MOT), 2020 ; « Hikaru Fujii : les nucléaires et les choses », KADIST, Paris, 2019 ; « Le mont Fuji n’existe pas », Frac Île-de-France – Le Plateau, Paris, 2012. Elle consacre sa thèse SACRe à L’ENS PSL à l’approche environnementale dans les pratiques artistiques de femmes artistes japonaises.

*2 Dès 1996, le MAMC avait organisé l’exposition « Japon 70. Matière et perception : le Mono-ha et la recherche des fondements de l’art ».

*3 Lee Ufan, « Le Phénomène Mono-ha » [1973], Un art de la rencontre, Arles,

Actes Sud, 2002, p. 89-90.

*4 Gazing at Traces in Each Place sera finalisée pour la seconde occurence de l’exposition intitulée « L’Écologie des relations. La forêt amante de la mer », sous le commissariat d’Elodie Royer, au Frac Sud en 2026.

*5 L’Écologie des choses. Regards sur les artistes japonais et leurs environnements de 1970 à nos jours, Paris, Maison de la culture du Japon à Paris, 2025, 144 pages, 12 euros.

-

« L’Écologie des choses. Regards sur les artistes japonais et leurs environnements de 1970 à nos jours », 30 avril-26 juillet 2025, Maison de la culture du Japon à Paris, 101 bis, quai Jacques-Chirac, 75015 Paris, mcjp.fr