Drôle d’endroit pour une rencontre avec… l’art contemporain : les îles Lofoten, en plein cercle arctique norvégien, où les hauts sommets, fantomatiques entre chien et loup, sont légion. C’est, notamment, ce qui a incité les deux commissaires italiens du Lofoten International Art Festival 2022, 17e du nom, Francesco Urbano Ragazzi, à se plonger dans deux « classiques » de l’épouvante, Frankenstein de Mary Shelley et Le Vampirede John William Polidori, respectivement parus en 1818 et en 1819, ainsi que, pays des Trolls oblige, à explorer tous azimuts la mythologie nordique. « Nous n’avons pas amorcé la réflexion à partir d’un concept hors-sol, mais d’une histoire que l’on a construite pour et avec les artistes, avancent-ils. Les récits sont liquides, non pas figés comme les concepts ». Coïncidence des temps : l’époque où s’écrivent ces deux romans correspond au moment où les régions arctiques pénètrent l’imaginaire occidental grâce aux expéditions britanniques, en particulier celles menées par l’explorateur James Ross. Réalités fantasmées ou pas, cartographies, mythes en tous genres, îles existantes ou « îles intérieures », nomadisme, éloignement, voire isolement se télescopent, cette année, dans cette édition intitulée « Fantasmagoriana », laquelle réunit une quarantaine d’artistes en six lieux, l’un à Svolvær, « capitale » des Lofoten, les autres dans un village de pêcheurs sis à quelques encablures, Kabelvåg.

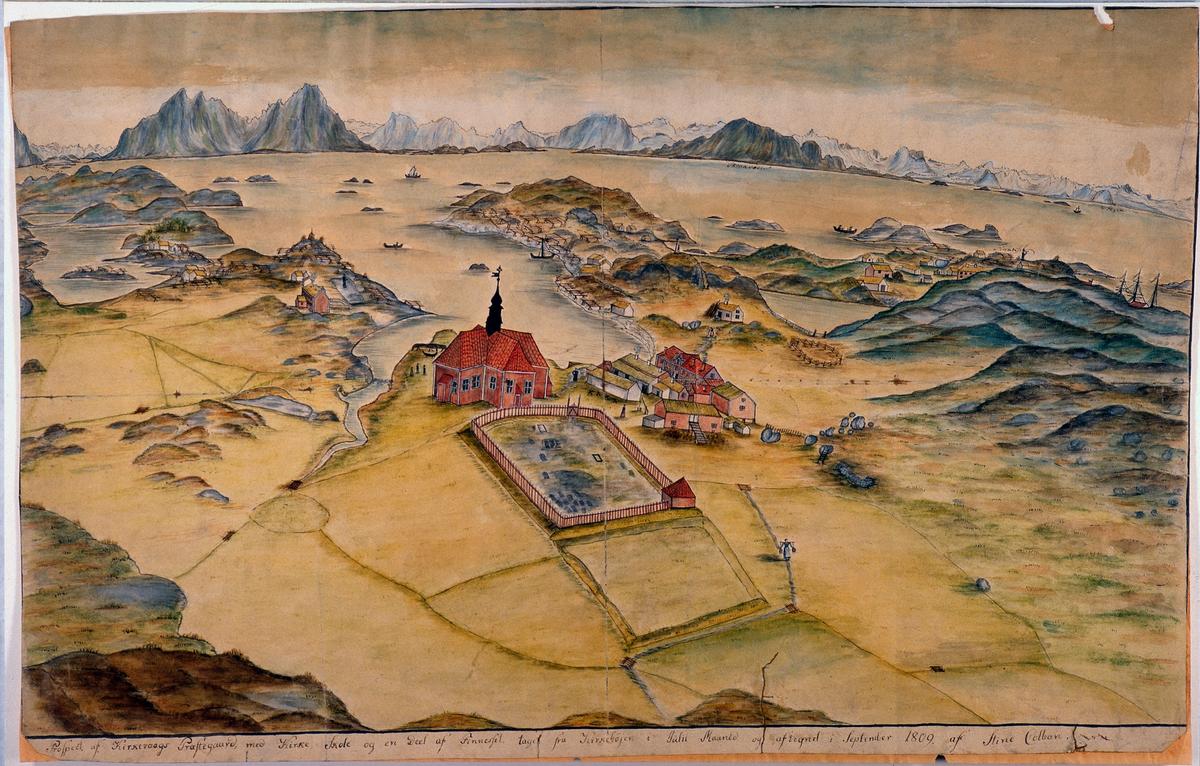

Quelle meilleure « mise en bouche » que ces splendides vues (d’oiseau) des Lofoten de la Norvégienne Kirstine Colban Aas (1791-1863) présentées au North Norwegian Art Centre de Svolvær, aquarelles à l’esthétique surannée qui jonglent allègrement avec la réalité scientifique. D’emblée, le doute est de mise. Tout comme à la Galleri Espolin, à Kabelvåg, du nom de l’artiste norvégien Kaare Espolin Johnson (1907-1994), rebaptisée pour l’occasion « Musée du Soleil ». Ses dessins, lithographies et sérigraphies, qui mêlent folklore, mythologies et contes de fées, brouillent la frontière entre nature et figure humaine, et sont mis en regard avec des œuvres actuelles aux thèmes semblables, tels les toiles du Botswanéen Thebe Phetogo ou les œuvres en céramique de l’Italienne Gaia Fugazza. L’idylle entre l’être humain et la nature y est tout sauf bucolique. En témoignent le film d’animation Otholite de la Française Christine Rebet – plus de 3 000 aquarelles, dont certaines ici exposées –, s’inspirant d’une chanson traditionnelle des anciens pêcheurs de perles du Golfe persique, métier aussi dangereux que mal payé, ainsi que d’intenses clichés en noir et blanc du photographe lituanien Rimaldas Vikšraitis – À l’orée du monde connu–, dépeignant, non sans humour, la rudesse de la vie quotidienne à la campagne.

Christine Rebet, Otolithe / Otolith, film d'animation, 4 minutes 4 seconds, son, 4k, 2021. Courtesy du MAC Lyon et de l'artiste. NNKS / LIAF 2022, Kjell-Ove Storvik

« D’une certaine manière, nombre de Biennales ont pris pour habitude d’exhiber des pièces monumentales et tous ces ‘’monuments’’ deviennent non seulement une pollution environnementale – à fabriquer, à transporter, à installer… –, mais aussi une pollution pour l’esprit. Ce n’est pas le cas ici. Nous voulions adopter un autre ethos : œuvrer avec la population locale, dans des lieux préexistants », explique Francesco Urbano. Une forme d’« écologie » en quelque sorte, à l’instar de cette vidéo – Online Diary– sur le réalisateur Jonas Mekas (1922-2019), manifeste contre le gigantisme des grandes institutions et des manifestations d’art contemporain majeures.

D’autres spectres déambulent

Dans une maison en bois gris rebaptisée « Salle d’audience ajournée », se déploie une série de Poupées-poubelles que la Belge Marianne Berenhaut, 88 ans, a confectionnée avec des matériaux de récupération. Durant la Seconde Guerre mondiale, cette ancienne école a servi de tribunal où moult professeurs opposés à l’occupation nazie furent internés dans un camp de travail. Avec des déchets d’une fragilité extrême, Berenhaut, elle-même rescapée d’un camp de concentration, s’escrime, par-delà le silence et l’horreur, à célébrer la vie. Non loin, à la « Blue Black Box » – en réalité, le studio de tournage de la Nordland School of Art and Film –, d’autres spectres déambulent. La Britannique Emma Talbot s’est inspirée d’une légende celtique sur des « pleureuses professionnelles » pour peindre, sur une dizaine de lés de soie (Ghost Calls), un paysage postapocalyptique dans lequel, toutefois, l’espoir d’un futur avec la nature se rêve sauf.

D’une île l’autre, la Française Pauline Curnier Jardin, elle, relate, à travers son film Adoration, un travail qu’elle vient d’achever, en août, sur l’île de la Giudecca, à Venise : les fresques du parloir de la prison pour femmes, logée dans un ancien couvent. L’œuvre, puissante et pérenne – mais non-visible évidemment –, a été conçue avec la complicité de plusieurs détenues. Le film, lui, est projeté dans l’école de Kabelvåg métamorphosée en « Maison hantée ». Sa dépendance, en passe d’être rasée – d’où son nom : « Musée en cours de destruction » –, accueille, pour l’heure, une imposante installation filmique de Jennifer West, The Social Imaginary. Au moment de filmer la démolition du Los Angeles County Museum of Art, en 2020, l’artiste américaine s’est inspirée des peintures d’Ed Ruscha (Los Angeles County Museum on Fire) datant de l’ouverture de l’institution. West bouscule autant la matérialité de la pellicule – la peignant parfois – que les modes de projection – écrans de toutes tailles, « hologrammes-ventilateurs »…

Kenneth Goldsmith, Retyping a Library, dimensions variables, 2002–2022. Produit en collaboration avec Kunstnernes Hus (Oslo). NNKS / LIAF 2022, Kjell-Ove Storvik

La « déconstruction » à l’œuvre peut aussi se teinter d’un didactisme de bon aloi. L’association régionale Artscape Nordland, qui depuis les années 1990 installe des œuvres d’art en plein air, dévoile ainsi ses archives, en l’occurrence des dessins et documents préparatoires de quatre pièces, dont l’une signée Dan Graham, implantée en 1996 près de Vågan. L’exercice est louable et éclairant. Idem avec l’installation Retyping the Libraryde l’Américain Kenneth Goldsmith, lequel a retapé à la machine à écrire sur format A4 une sélection de livres d’auteurs tels H.G. Wells, Eileen Chang, Ludwig Wittgenstein, Junichiro Tanizaki, Hélène Cixous qu’il considère comme indispensables. Les visiteurs peuvent ainsi parcourir les manuscrits entre leurs mains, tandis que les originaux, eux, non manipulables, demeurent dans les boîtes de conservation ici montrées.

Dernier mythe, enfin, à se faire du mouron : les grands espaces « sauvages ». À preuve, ce film fascinant tourné par le Palestinien Shadi Habib Allah sur un animal local emblématique : le loup. En réalité, pour des raisons de régulation de population, les bestioles sont désormais équipées de puces électroniques et suivies à la trace via un GPS. L’absolue liberté n’est plus qu’un leurre, et le loup qu’un cyborg parmi d’autres !

« Fantasmagoriana », jusqu’au 2 octobre 2022, à Svolvær et à Kabelvåg, sur les îles Lofoten, Norvège, 2022.liaf.no