La solennité n’empêche ni la joie, ni l’émotion. À sa manière faite d’humour et de profondeur, William Kentridge en a apporté la preuve lors de son discours sous la Coupole du Palais de l’Institut de France, à Paris, ce 12 février 2025, pour son installation comme membre associé étranger de l’Académie des beaux-arts. Élu le 15 septembre 2021 au fauteuil XIII des associés étrangers, précédemment occupé par l’orfèvre et joaillier grec Ilias Lalaounis (1920-2013), l’artiste sud-africain s’est exprimé en présence des académiciens – au nombre desquels la plus récemment élue, Eva Jospin, dans la section de sculpture – et de personnalités nombreuses, de Roselyne Bachelot-Narquin, ancienne ministre de la Culture, à l'historienne de l'art et commissaire d'exposition Carolyn Christov-Bakargiev.

Choisi par William Kentridge pour le recevoir sous la Coupole, Érik Desmazières, membre de la section de gravure et dessin, a rappelé en introduction le parcours de l’artiste. « Cher William Kentridge, par où commencer ? Votre œuvre est d’une telle profusion : il y a le dessin, l’estampe sous toutes ses formes, le cinéma d’animation, la mise en scène de théâtre, d’opéra, le jeu de l’acteur, du mime, la performance, la sculpture et même la tapisserie… Beaucoup de drôlerie, d’influences de grands créateurs du XXe siècle. Et pourtant, c’est à la grande histoire que vous êtes confronté dès l’origine et c’est par là qu’il convient de commencer. Votre arrière-grand-père a fui la Lituanie et ses pogroms au début du XXe siècle et vous naissez dans cette Afrique du Sud de l’après-guerre où prospère une société divisée par la violence du régime de l’apartheid, régime qui se durcit même dans ces années. […] Vous avez un an en 1956 quand Nelson Mandela est arrêté et il sera défendu par votre père, Sydney Kentridge, avocat et inlassable défenseur de la lutte contre l’apartheid. »

Grandissant dans ce climat politique de plus en plus tendu, William Kentridge commence à s’intéresser à l’art. « Vous n’avez pas dix ans quand votre grand-père vous offre un livre sur la peinture de paysage avec en couverture un tableau du peintre du XVIIe hollandais Hobbema et vous découvrez soudain des paysages bien différents de ceux qui entourent Johannesburg… déjà entrevus lors de votre premier voyage hors d’Afrique, en Grande-Bretagne et en Italie. »

Rappelant ses débuts au théâtre et au cinéma, Érik Desmazières a évoqué ensuite, parallèlement, son travail de dessin et de gravure. « Des dessins au fusain, "le bâton brûlé si emblématique de l’Afrique". Des estampes en taille-douce, des lithographies, des héliogravures, des xylographies, des sérigraphies, moyens d’expression qui resteront toujours le fondement de votre art. Un univers graphique tout en noir et blanc. Vous travaillez avec des imprimeurs en Afrique du Sud mais aussi avec l’atelier Item rue du Montparnasse à Paris dirigé par Patrice Forest. »

Après avoir détaillé les jalons de sa carrière, des expositions à ses mises en scène d’opéra, Érik Desmazières conclut : « Cher William Kentridge, votre œuvre est mondialement reconnue, elle vous vaut en 2019 de recevoir le très prestigieux Praemium Imperiale considéré comme le Prix Nobel des arts. Imprégné de l’histoire de votre pays, et plus largement de celle de la colonisation, vous en faites l’essence même de votre création. À l’instar de Callot, de Goya, de Daumier, de Manet, d’Otto Dix, Beckmann, Kollwitz, Grosz, vous dépassez le tragique et le métamorphosez en des œuvres d’une grande beauté plastique et d’une grande poésie. Mais vous, vous arrivez à y instiller de la légèreté, de la drôlerie, cette drôlerie grinçante et absurde qu’on pouvait trouver dans le mouvement Dada par exemple et les avant-gardes du début du XXe siècle, avec aussi un sens aigu de l’humour où, partie prenante, vous vous mettez volontiers en scène, plutôt deux fois qu’une, parfois dédoublé dans un face-à-face et un dialogue avec vous-même. »

Invité à prendre la parole, William Kentridge a d’abord rendu hommage, conformément à l’usage, à Ilias Lalaounis, son prédécesseur à ce fauteuil. L’artiste est alors revenu sur ses débuts et son lien avec Paris : « Je suis particulièrement heureux d’être admis à l’Académie ici, à Paris. […] Je suis venu à Paris avec Anne, ma compagne (devenue ma femme au bout d’un an passé dans la capitale) dans le but d’étudier. J’ai passé quelques années à Johannesburg à réaliser des dessins et des gravures, mais j’ai décidé de tout arrêter. Je n’arrivais pas à m’ôter cette phrase de la tête : "Tu n’as pas le droit d’être un artiste". C’était mon mantra. Peut-être parce que les artistes ne vivent pas à Johannesburg, mais à Paris ou à New York. Ce qui me manquait, c’était peut-être un béret et une fine moustache, une palette de couleurs ou de vivre dans une chambre de bonne. Quoi qu’il en soit, je m’étais fait à l’idée d’avoir échoué en tant qu’artiste. J’ai alors vendu ma presse de gravure, fermé mon atelier et je suis parti à Paris pour étudier non pas l’art, mais le théâtre, caressant l’espoir de devenir acteur. Ma femme travaillait, quant à elle, à l’hôpital américain de Neuilly. J’ai étudié à l’École Jacques Lecoq, une école spécialisée dans le mouvement et le mime située rue du Faubourg Saint-Denis. Trois semaines après mon arrivée à l’école, il m’est clairement apparu que je ne serais jamais acteur mais j’ai quand même terminé l’année et me suis plié à tous les exercices pratiques demandés, sans grand succès. Toutefois, à travers ces activités, j’ai appris plus sur ce qu’est un artiste que dans n’importe quel autre cours ou école d’art. […] Il s’agissait d’apprendre ce que l’on peut exprimer et ce que l’on peut reconnaître dans un corps en mouvement. Tout un monde existe dans notre corps, pas seulement dans notre tête. […] L’expressivité du corps, en dessous de la tête, la compréhension non rationnelle et la prédilection pour la reconnaissance plutôt que pour un savoir présupposé est la leçon la plus importante que j’ai apprise. Cela vaut aussi bien pour le geste d’un acteur que pour le mouvement d’un danseur ou pour le trait d’un artiste. La pensée réside dans notre corps. […] Ce qui est réalisé, le sujet, est essentiel bien sûr, mais aussi secondaire. Le papier et le fusain réclament leur sujet ; d’abord sauter, et puis regarder. Faites confiance à l’impulsion, donnez-lui le bénéfice du doute. Voilà ce que j’ai appris à l’école de théâtre à Paris ; une approche toujours profondément ancrée, au sein de ma pratique. »

L’artiste a ensuite développé son approche : « En fin de compte, votre travail révélera toujours qui vous êtes. S’il est prétentieux, arrogant ou désinvolte, vous ne pouvez pas échapper à votre propre jugement. L’ensemble de votre travail devient, sinon un autoportrait, du moins une autobiographie. C’est pourquoi il est souvent si douloureux de se pencher sur son travail. Nous sommes confrontés à la question suivante : "Est-ce vraiment qui je suis ? Est-ce là tout ce que je suis ?" […] Il est risqué de se lancer dans un projet sans une idée bien précise, sans scénario ni script, mais c’est aussi l’occasion de s’ouvrir à l’imprévu et de découvrir que vous ne saviez pas que vous saviez. […] Quand vous faites un dessin, une invitation de notre corps, de notre bras, de notre main, nous conduit vers de nouveaux horizons. […] Le processus révèle le sens. Une forme de stupidité est vitale dans l’atelier. […] Le dessin doit toujours en savoir plus que l’artiste. Si l’artiste est plus intelligent que le dessin, à quoi bon dessiner. Cela, bien entendu, signifie qu’il faut laisser une latitude au doute, à l’incertitude. Rester prudent par rapport au point de départ, à ce qui est venu en premier, à la bonne idée. Trouver la confiance dans l’inattendu, dans le détail en marge du dessin qui nous donne une idée pour repenser l’ensemble du processus. Un moment de surprise, dans une improvisation théâtrale. Une réponse presque physique à la surprise de cette nouvelle image ou nouveau mouvement. La tache grise qui suit la ligne, voilà une moins bonne idée. »

Et William Kentridge, qui a fondé à Johannesburg, il y a huit ans, le Centre for the Less Good Idea, de revenir, non sans humour, sur cette idée merveilleuse : « Chercher une idée moins bonne ». « Le nom du centre, Centre for the Less Good Idea, vient d’un proverbe africain qui dit : "Si un bon médecin ne peut pas te soigner, trouves-en un moins bon". Lorsque les grandes idées n’aboutissent pas il faut trouver d’autres solutions, plus proches, mieux adaptées à la situation. […] On doit être attentif et ouvert aux idées qui jaillissent pendant le processus de création. La bonne idée de départ commence souvent à se fissurer au fur et à mesure que les répétitions avancent ou que le dessin prend forme. À ce stade, deux possibilités s’offrent à vous : insister, en parlant plus fort ou en traçant des lignes plus sombres (il y a toujours une certaine violence dans la certitude) ou bien accueillir à bras ouverts ce qui émane des fissures, de la périphérie. Le Centre s’appuie sur une stratégie du faire qui consiste à ne pas attendre d’y voir clair avant de commencer. Mais outre la création physique, il s’agit aussi d’une façon de penser : penser à travers la matière. Fondamentalement, ma façon de penser, l’approche que j’ai de ce que signifie être un artiste ont été façonnées par l’enseignement qui est passé au travers de mon corps – et qui m’a tant mis en échec - à l’école de théâtre à Paris, il y a 43 ans. »

L’artiste a ensuite développé son propos, résumant la portée historique de son œuvre : « "La moins bonne idée" a aussi une signification plus large, notamment la méfiance à l’égard des grandes bonnes idées. L’histoire du XXe siècle nous a montré les désastres qui ont suivi tout projet qui prétendait savoir comment le monde devait être. Étant donné que les bonnes idées ont mené à des catastrophes, nous devons trouver des solutions plus provisoires, plus partielles et locales. Être attentif à ce qui se passe à la périphérie signifieégalement être ouvert aux idées et aux impulsions qui proviennent de l’extérieur du centre. Johannesburg, où je vis, n’est pas Paris, ni New York ou Berlin, mais ici, il y a certaines manières d’appréhender les choses et des perspectives qui ouvrent la voie à de nouvelles façons de penser. »

Après avoir évoqué ses maîtres à penser – « Les tableaux d’Édouard Manet font toujours partie intégrante de mon être », les films de Georges Méliès, « Courbet et son atelier », « Alfred Jarry et son Ubu » –, William Kentridge a rendu hommage à plusieurs figures littéraires : « Je pense à Ferdinand Oyono, le grand écrivain camerounais, et à son roman Une vie de boy (que j’ai également adapté au théâtre), qui m’a offert de nouvelles perspectives sur la France, mais aussi sur le fait de grandir en Afrique du Sud. Il y a les écrivains français et anti-français aux confins de la France. Aimé et Suzanne Césaire, qui écrivaient entre Paris et la Martinique, et Frantz Fanon, qui observait la France depuis la Martinique et l’Algérie. Aucun d’entre eux n’a eu sa place sous la Coupole, mais tous ont leur fauteuil dans mon atelier, observant mon travail, me bousculant ici et là, faisant entrer le monde entier dans mon atelier et me rappelant sans cesse ce qui est essentiel. »

Et de conclure son discours très applaudi par cette citation d’Aimé Césaire : « Car souvenez-vous, gardez-vous de vous croiser les bras en l’attitude stérile du spectateur, car la vie n’est pas un spectacle, car une mer de douleurs n’est pas un proscenium, car un homme qui crie n’est pas un ours qui danse ».

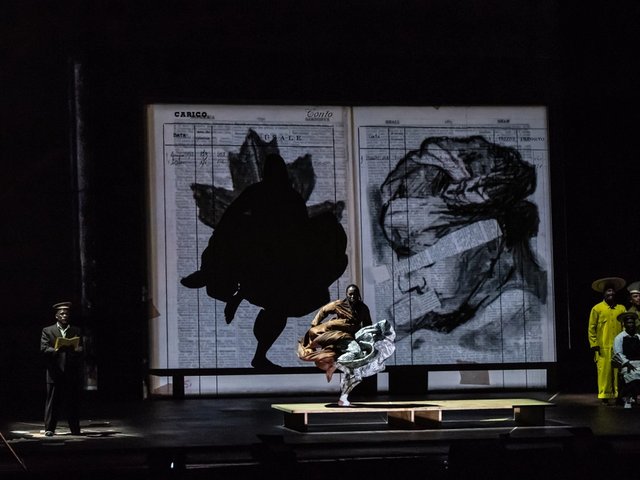

Percussions africaines, chant et piano (notamment Romances sans paroles de Félix Mendelssohn) ont suivi le discours, accompagnant une vidéo spécialement créée par William Kentridge pour son installation sous la Coupole.

Enfin, la dessinatrice Catherine Meurice, benjamine de l’Académie des beaux-arts, lui a remis son épée d’académicien – un bâton sculpté dans du bois de noyer, évoquant le fusain, mais aussi « symbole riche en histoire et signification dans de nombreuses cultures du continent africain, représentant le pouvoir, la sagesse et la connexion à la terre, un moyen d’entendre les voix de ses ancêtres ; c’est aussi un symbole qui évoque la responsabilité de l’artiste que vous êtes en tant que porte-voix des luttes et des aspirations des peuples opprimés ». L’épée magique de William Kentridge porte un ruban de perle tissé avec l’inscription Find A Less Good Idea (Chercher une idée moins bonne).