Où s’arrête la sculpture et où commence l’architecture ? C’est l’interrogation qui sourd de l’exposition intitulée « Visionary Spaces. Walter Pichler meets Frederick Kiesler » et conçue en collaboration avec le Belvedere, à Vienne (Autriche), qui l’a présentée à l’été 2024. L’opus allemand arbore néanmoins un ensemble d’œuvres nouvelles sur un total de 170 pièces – dessins, photo- graphies, films, peintures, sculptures, objets, installations –, dans une scénographie impressionnante signée du collectif d’architectes berlinois Raumlabor.

Suivant six thématiques (« Archiplastique », « Organique », « Sensoriel », « Performatif », « Spirituel » et « Fonctionnel »), le parcours met en avant autant les productions respectives que les intérêts artistiques ou les approches avant-gardistes de Frederick Kiesler (1890-1965) et Walter Pichler (1936- 2012). « Les deux artistes, architectes et théoriciens ont courageusement défendu leurs propres positions dans le design, l’art et l’architecture, lesquelles contredisaient à l’envi le Zeitgeist [esprit du temps] “rationalisé” de l’époque, estime Michael Krajewski, commissaire de l’exposition. De nos jours, leur potentiel serait encore pertinent, voire inspirant, quant aux défis actuels que sont la construction économe en ressources ou les concepts de vie axés sur l’homme. »

L'antifonctionnalisme

Le premier chapitre de la présentation est consacré à la « plastique », autrement dit, l’investigation de la forme. Très tôt, les deux artistes fustigent la séparation entre architecture et sculpture, et développent des alternatives expérimentales. Il en résulte des sculptures qui peuvent faire office d’architectures et/ou des espaces arborant des qualités sculpturales. « En réaction au modernisme fonctionnaliste et à l’influence du Bauhaus, Frederick Kiesler et Walter Pichler proposent, au contraire, une vision utopique non destinée à être construite », explique Michael Krajewski. En témoignent une esquisse de Frederick Kiesler (Étude pour une maison spatiale) ainsi que des dessins (Brückenstadt [ville-ponts], Construction souterraine avec noyau extensible) et des sculptures (Construction sacrée, Papillon, Chapelle, Ville compacte avec coque climatique) de Walter Pichler.

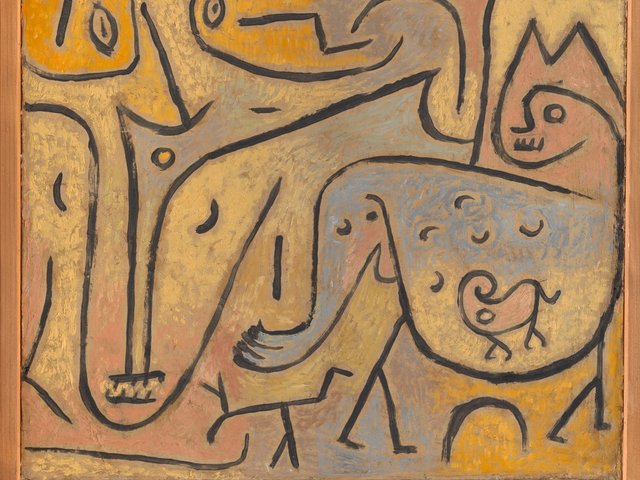

Les « formes » auxquelles ils aspirent les incitent à regarder du côté de la nature et de ses structures organiques, animales ou végétales, pour les faire interagir avec l’humain – qu’ils mettent au centre de leur travail – et les technologies en vogue. Dès 1947, Frederick Kiesler imagine le logis idéal, appelé Endless House (maison sans fin), qu’il ne construira pas, mais qui bouleversera sa vie et fera sa renommée. Brouillant la limite entre intérieur et extérieur, il la conçoit comme un « organisme vivant » : « Elle vit dans son ensemble et dans ses détails. » On peut en voir des croquis splendides, notamment au stylo-bille. Cette volonté d’appliquer à l’architecture les processus biologiques se retrouve chez Walter Pichler lorsqu’il use du langage anthropomorphique. L’un de ses motifs phares n’est autre que le crâne humain, lequel représente, pour l’artiste, le corps dans son entier. Mieux, il en fait sa demeure : ainsi des sculptures et esquisses Tête d’argile ou Crâne (avec une construction).

Placer l'Homme au centre

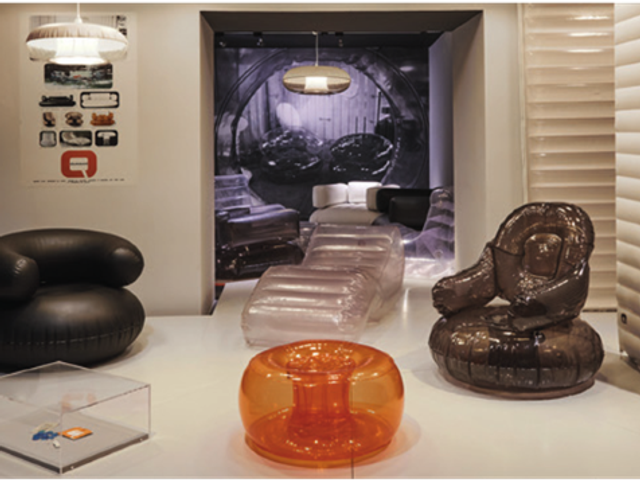

Lorsque les deux concepteurs s’intéressent aux sens et à la perception humaine, ils explorent à nouveau les relations complexes entre l’homme, la nature et le contexte technologique. Frederick Kiesler imagine une « machine à voir » et transforme ses expositions en dispositifs de perception grandeur nature. Tandis que Walter Pichler parasite le distinguo entre œuvre d’art et objet fonctionnel, et invente des prothèses corporelles, ou « sculptures fonctionnelles », dites « Prototypes », extensions « fantastiques » du corps humain reflétant la fascination utopique des années 1960, tout en menant une critique de la technologie. L’installation Pneumatischer Raum (Prototyp 5) (salle pneumatique), ici reconstruite, est du plus bel effet.

Vue de l’exposition « Visionary Spaces. Walter Pichler meets Frederick Kiesler », Krefeld, Kaiser Wilhelm Museum, 2024.

Courtesy du Kaiser Wilhelm Museum. Photo Dirk Rose

La performance est également un moyen de mettre en mouvement leurs idées, au sens propre comme au figuré. Pour Frederick Kiesler, l’espace n’est pas une « coquille statique », mais est élastique, avec des qualités de flexibilité en relation avec les besoins des usagers. Une photographie témoigne de sa scénographie pour l’opéra de Darius Milhaud Le Pauvre Matelot (sur un livret de Jean Cocteau, 1927). A contrario, Walter Pichler milite pour une architecture « éphémère », telle la désopilante chapelle-cabine téléphonique avec bottins intégrés.

Quant à la question de la spiritualité, Michael Krajewski répond : « Si aucun des deux ne semble pratiquer ou prendre une position critique envers la religion, tous deux montrent un intérêt certain pour un principe cosmique qui englobe tout, s’étend dans l’espace et le temps, et fusionne le monde et l’esprit en une unité harmonieuse. » Avec l’œuvre Autel portatif, Walter Pichler incorpore l’imagerie chrétienne et s’adonne à des actions performatives et autres pratiques rituelles. Ses sculptures, comme Deux creusets avec écoulements (modèle pour une bonne relation entre un homme et une femme), véhiculent une impression de complétude et d’intemporalité. Frederick Kiesler, lui, introduit des motifs et formes archaïques évoquant des symboles religieux ou des fragments de squelette, telle la sculpture en bronze Paysage/Le mariage du ciel et de la terre qui ressemble à un autel.

Au sein de cette philosophie plaçant l’homme au centre, ni l’un ni l’autre n’oublient la vie quotidienne. Ils y contribuent par la création de meubles. Pour Frederick Kiesler, auteur de pièces uniques, ces meubles sont le début d’un processus dont l’entier potentiel ne se réalise qu’à travers l’usage. D’où la multifonctionnalité qu’il propose, par exemple, avec la Nesting Table, une table gigogne aux formes libres devenant sculptures ou assises improvisées. Walter Pichler pose quant à lui la question des limites entre art et design. Il dessine un mobilier futuriste mais utilisable, tel le fauteuil Galaxy 1, produit en petites séries.

Spectaculaire terme ou préambule à l’exposition, la reproduction de la monumentale pièce City in Space de Frederick Kiesler occupe une salle entière. Imaginé en 1925 et devant à l’origine léviter, son dispositif consiste en une structure de lignes blanches orthogonales parfois serties de panneaux aux couleurs primaires, offrant une vision revigorante de la spatialité. « Pour une exposition intitulée “Espaces visionnaires”, c’est la pièce idoine ! », s’est exclamé, en la découvrant, Gerd Zillner, le directeur de l’Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation, à Vienne. On ne saurait mieux dire !

-

«Visionary Spaces. Walter Pichler meets Frederick Kiesler in a display by Raumlabor Berlin », 22 novembre 2024 - 30 mars 2025, Kaiser Wilhelm Museum, Joseph-Beuys Platz 1, 47798 Krefeld, Allemagne.