« Lieu sacré et source d’inspiration artistique ». C’est avec cette épithète que le mont Fuji est entré, en 2013, au patrimoine mondial de l’Unesco. Sacré, le volcan japonais haut de 3 776 mètres l’est depuis le VIIe siècle au moins. Pour les shintoïstes, il renfermerait un élixir d’immortalité et servirait de demeure à plusieurs divinités. Pour les bouddhistes, sa forme conique évoque celle du lotus à huit pétales. Mais ces lignes presque parfaites ont surtout fait du Fuji-san un motif incontournable de l’art nippon, des rouleaux ancestraux à la photographie contemporaine. Pour mettre au clair cette formidable fortune artistique, le musée national des arts asiatiques - Guimet (MNAAG) expose 70 œuvres remarquables, principalement des estampes, qui offrent autant de visions de la montagne sacrée et des neiges qui toujours l’accompagnent.

Utagawa Hiroshige, Les champs de Susaki à Fukagawa, Série des Cent vues célèbres d'Edo, Ère d’Edo, 1857, estampe nishiki-e, MNAAG, legs Isaac de Camondo, 1911. © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Harry Bréjat

Le mont Fuji n’est en effet jamais le même dans ce parcours mi-chronologique, mi-thématique pensé par Sophie Makariou, présidente du MNAAG, et Vincent Lefèvre, directeur de la conservation et des collections. Dès la première salle, le volcan mythique figure personnifié par la déesse Konohana Sakuya Hime, puis sous la forme d’un triangle blanc minimaliste dans l’œuvre sur coton de Yunoki Samiro (artiste textile né en 1922 qui a fait don de 72 pièces au musée Guimet), avant d’apparaître, plus massif, dans les clichés du photojournaliste Felice Beato, le premier à photographier le Fuji vers 1863.

LE MONT FUJI N’EST JAMAIS LE MÊME DANS CE PARCOURS MI-CHRONOLOGIQUE, MI-THÉMATIQUE

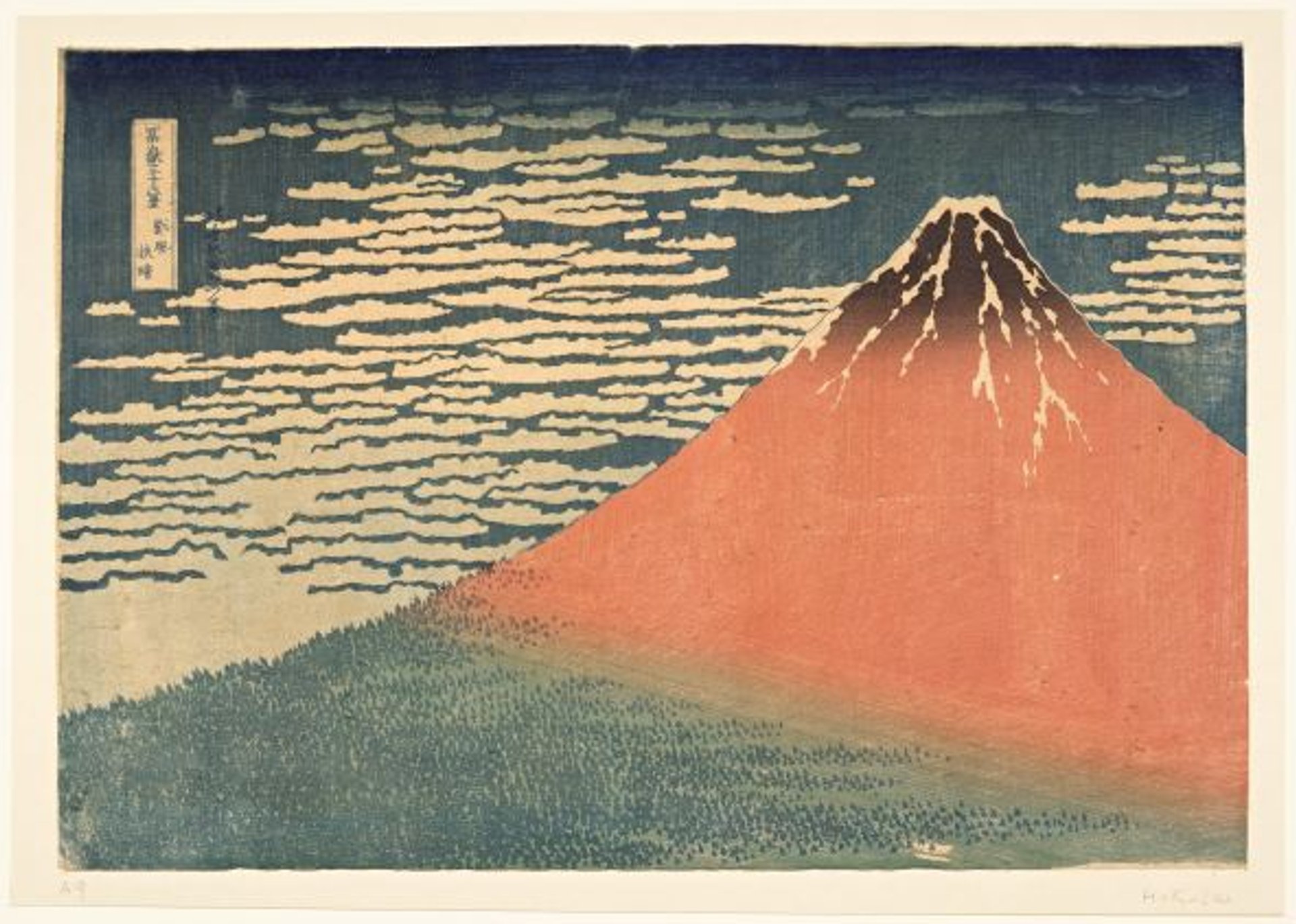

Katsushika Hokusai, Vent frais par matin clair, dit « Fuji rouge », Série des Trente-six vues du mont Fuji, Ère d’Edo, 1830-1832, estampe nishiki-e, MNAAG, legs Le Masle, 1972. © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Michel Urtado

Destination lointaine observée par un pèlerin dans une estampe de Yashima Gakutei (vers 1786-1868), le motif se retrouve parfois réduit à un simple élément du décor, parfois factice, surgissant ainsi sur un tissu présenté à une courtisane en quête de motifs sophistiqués, chez Isoda Koryusai (seconde moitié du XVIIIe siècle). Point d’orgue de cet accrochage, ce sont surtout les estampes de Katsushika Hokusai (1760-1849) puis d’Utagawa Hiroshige (1797-1858) qui ont fixé le mont Fuji dans l’imaginaire universel. Réalisées par le premier entre 1829 et 1833, les Trente-six vues du mont Fuji dépeignent le volcan sous toutes ses formes et par tous les temps, de la « Pluie d’orage sous le sommet » au « Vent frais par matin clair »… « Tantôt sujet unique de la composition, tantôt élément presque caché à l’arrière-plan, le Fuji est prétexte à méditation sur les variations atmosphériques – et l’on voit toute l’influence que ces estampes auront plus tard sur les impressionnistes », écrit Vincent Lefèvre.

Felice Beato, Le mont Fuji vu depuis Murayama, Ère d’Edo, 1864-1866, épreuve sur papier albuminé, MNAAG, collection Joseph Dubois, achat 2007-2009. © MNAAG, Paris, Dist. RMN-Grand Palais / image musée Guimet

De génération en génération d’artistes, la montagne sacrée devient prétexte à de purs jeux formels. À la fin du parcours, les visions du Fuji laissent ainsi leur place au traitement de la neige dans l’estampe japonaise qui s’ouvre à la modernité avec Kobayashi Kiyochika (1847-1915) ou Kawase Hasui (1883-1957). Harmonies ouatées du gris sale au blanc immaculé, simplification des formes, disparition du cerne… Les artistes laissent le blanc du papier en réserve, ou rehaussent parfois le blanc de paillettes de mica selon l’effet voulu, alors que les réverbères et les cheminées d’usines font leur apparition dans les paysages.

Yunoki Samiro, Mont Fuji, 2011, coton teint, MNAAG, don YUNOKI Samiro, 2013. © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris)/ Thierry Ollivier

La promenade japonaise s’achève sur une note mélancolique avec Kawase Hasui, chez qui l’on retrouve « la poursuite d’un sentiment désolé qu’exprime le paysage désormais plus radicalement urbain que jamais », analyse Sophie Makariou. Dans Neige à Shiobara, une tempête de flocons ensevelit une rue et ses habitations; trois petits carrés jaunes suggèrent seulement la lumière et une activité humaine. Au loin, les formes menaçantes d’une montagne anonyme ont remplacé le triangle rassurant du Fuji…

-------

« Fuji, Pays de neige », jusqu’au 12 octobre, Musée national des arts asiatiques – Guimet, 6, place d’Iéna, 75016 Paris.